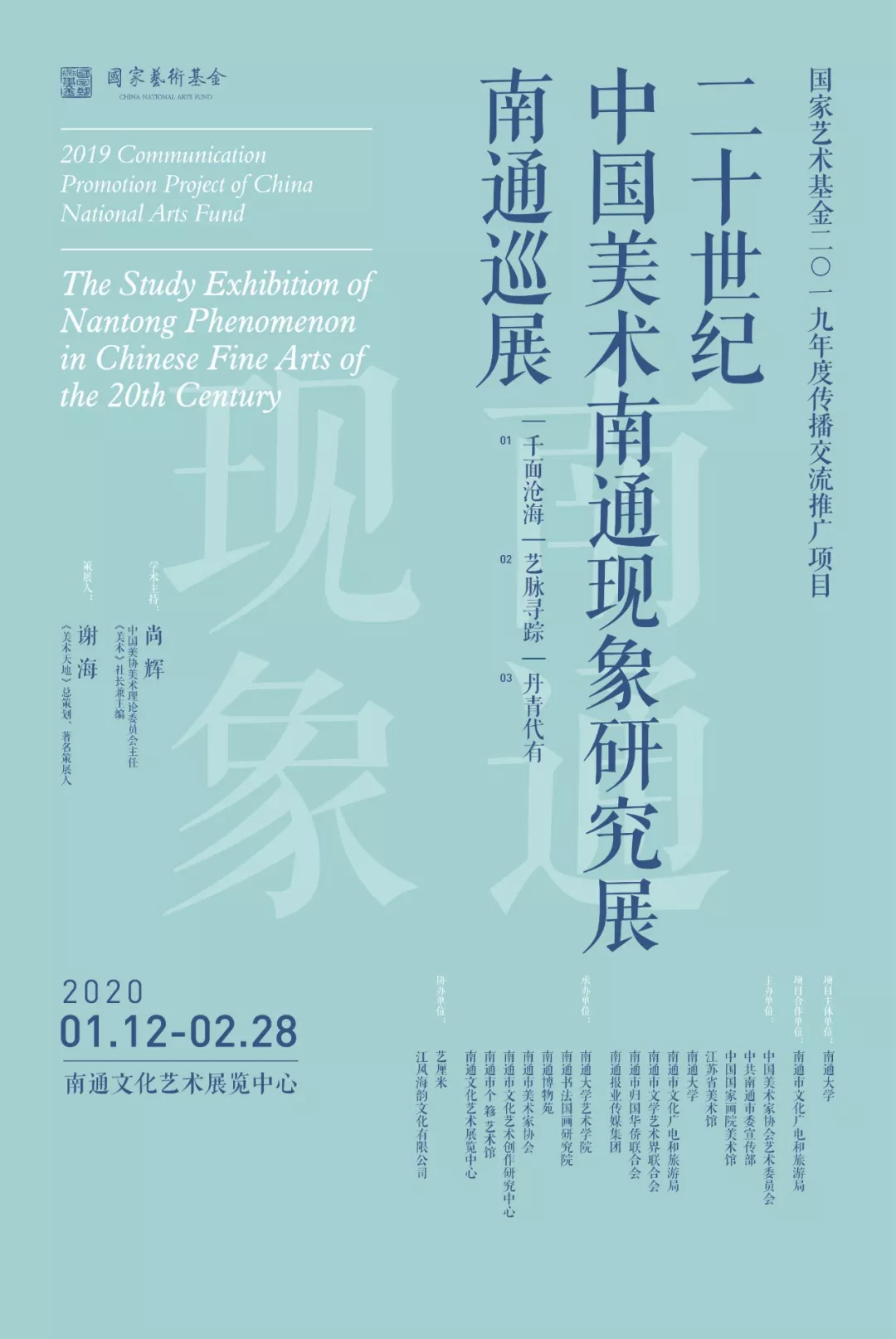

20世纪“中国美术南通现象”研究展(南通文化艺术展览中心巡展) | 南通发布

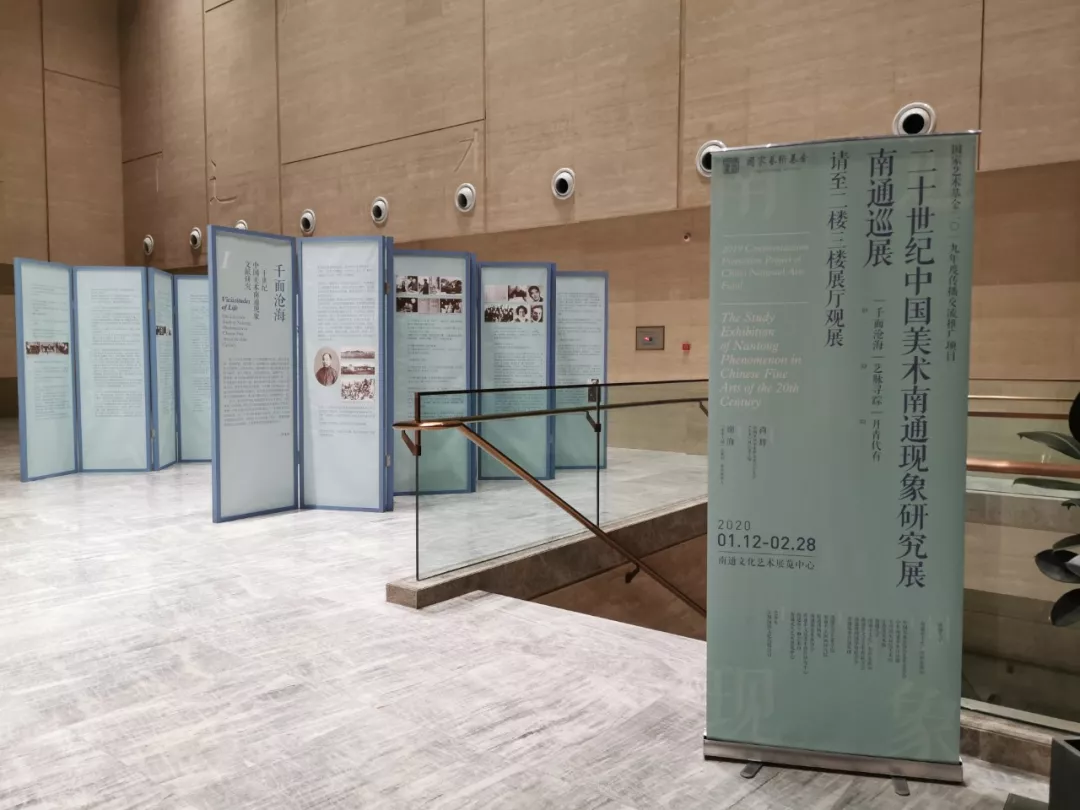

展讯 | 20世纪“中国美术南通现象”研究展(南通文化艺术展览中心巡展)

20世纪“中国美术南通现象”研究展

项目主体单位

南通大学

项目合作单位

南通市文化广电和旅游局

主办单位

中国美术家协会艺术委员会

中共南通市委宣传部

中国国家画院美术馆

江苏省美术馆

南通大学

南通市文化广电和旅游局

南通市文学艺术界联合会

南通市归国华侨联合会

南通报业传媒集团

承办单位

南通大学艺术学院

南通书法国画研究院

南通博物苑

南通市美术家协会

南通市文化艺术创作研究中心

南通市个簃艺术馆

南通文化艺术展览中心

协办单位

艺厘米

江风海韵文化有限公司

学术主持

尚辉 / 中国美协美术理论委员会主任、《美术》社长兼主编

策展人

展览地点

展览时间

南通美术现象的学术向度

——序20世纪中国美术南通现象研究展

中国美协美术理论委员会主任、《美术》社长兼主编

尚 辉

20世纪中国美术的现代性转型是中国进入现代社会所建立的新的人文关系的一种审美形态建构,这种现代性形态既是引进西方美术、靠文化外力促发中国传统美术变革的结果,也是这种外来美术被中国社会现实与传统文化重新选择并进行改造与化合的必然。因而,20世纪中国美术的这种现代性演进便必然会与某些地缘文化发生紧密的关系,以至形成现代性转型的某些独特的地缘文化现象。

就中国南部江海汇合的南通而言,这里不仅有张謇以“实业救国”和“教育救国”而开启中国现代文明的文化土壤,有陈师曾将海派画学与京派画学合而为一的一代大家,有李苦李、王个簃、高冠华和赵丹等活跃于南北画坛的名师耆宿;而且在20世纪七八十年代,袁运生、袁运甫和范曾就因其特立独行的艺术个性与艺术先觉而成为新时期美术的开路先锋,他们从对中国传统文化的承传、对西方现代主义艺术的追索以及将这两者有机结合起来实践的这三种路向,都对突破那个时代画坛的思想禁锢发挥了重要作用。

自南通“二袁一范”开风气之先以来,人们越来越多地发现南通籍或与南通相关的美术家对中国现当代美术产生的深远影响。譬如,贯通中西的旅法画家赵无极,竟然在南通度过了蒙发他艺术慧根的童少年时代。再譬如,当代具有独特艺术风貌的黄丕星、费正、沈行工、邬烈炎、方冰山、王惠琴、邢健健、崔雄、吴维佳、奚建军、黄峻、金捷、罗荃木和季大纯等,都是从南通走出的油画俊杰名师;而曾沾溉南通江海文化的陈守义、王冬龄、周京新、范扬、丁杰、丁中一、吴元奎、丛志远、徐累、冷冰川、顾平、佘玉奇、范叔如、潘金玲等,则是当代美术界不可或缺的大家名家;管策、管怀宾对装置、观念和影像艺术的探索,增添了这个学术方阵的当代色彩。这几乎是个仍在续写、不断添加的名单,他们之中的一些人已经在美术某个领域成为影响全国的学科带头人,其艺术成就可想而知。特别可贵的是,墙内开花墙外香,南通本地画家也异常活跃。这里不仅有七八十年代在全国就产生影响的刘子美、尤无曲、丁立松、沈启鹏,不仅有后继者侯德剑、朱建忠、康荣的弘扬,而且有在当下正在形成影响的王法、张卫、郑忠和朱建辉等,他们既为本地美术教育、美术创作的繁荣发展起到了举足轻重的作用,也经常参与省际、全国和国际美术交流与展览,他们在艺术创作上所提出的问题,都往往具有全局性与当下性,他们所达到的艺术水准总让人刮目相看。南通在现当代出了这么多大画家、大名师,其中还包括南艺两任院长(保彬和刘伟冬),这不能不引起画坛的关注,也不能不引发文化学者、艺术史家对其进行系统梳理与深入探讨。

所谓南通美术现象,是指酝酿于新时期之初而爆发于新世纪的、由南通一地而发散全国的美术创作现象。如果说南通籍美术家和南通美术家是个在当下正在发生影响的美术集群,那么,这个集群并不以传统的、具有某种相似性特征的艺术面貌出现,而是以艺术探索的多维路向、美术门类的全面覆盖来体现他们对当代美术的持续发力与思想感染。其中,不仅在中国画、油画、版画、壁画、连环画、艺术设计、艺术史学等这些门类呈现出人才领先的优势,而且,涵盖了传统与现代、承传与创造、守正与实验等多元艺术价值观。因而,这种美术现象的影响就不会局限于某个派别,或某个美术门类,而是全局性的立体式的,这一现象改写了我们以往有关地区性美术现象的定义。

在一个现代的信息化社会,信息的传输往往以消解地域性为特征;反过来,原先那些中心城市所占有的信息优势也会逐渐失位。从这个角度来考量,南通美术现象所揭示的是,南通在新时期以来为全国培育与输送的美术人才资源,是与南通在20世纪后半叶建立的美术教育体制、思想开放程度和拥有的美术信息传输量密切相关的。或者说,南通在当代密集呈现的美术大家与名师,远远超出了一个传统地级行政区划所能承受的文化载体,而和一个省会或直辖市拥有的文化体量相当。这一方面体现了南通依江傍海这个独特的地理环境所形成的天然文化杂交土壤对南通美术人才、美术创作孕育产生的决定性作用,另一方面也表明进入现代化社会的南通,借助于其开放性的文化信息传输而打破地区局限,为其艺术思想的哺育与美术人才的走向全国与世界铺平了道路。这个展览汇集正是改革开放40年间构成南通美术现象的一批代表性画家的作品,其艺术面貌也在一定程度上浓缩了中国当代美术史的各种学术向度。

2019年11月25日于北京