就地取材,雕刻作品|一位“退休艺术家”的“文化梦” | 南通发布

“与共和国同龄的我,亲眼见证了时代的发展和社会的进步,感触新中国的伟大飞跃,2016年,小区居民陆续入住,我见着那些装修废弃的大理石板和实木地板实在可惜,就地取材,拿回家练习雕刻,没想到能够受到群众的喜欢和好评,十分感激。”14日上午,南通开发区竹行街道滨河公园文化长廊中,看到许多居民被自己作品吸引而驻足观看,作者黄镛感慨地说。

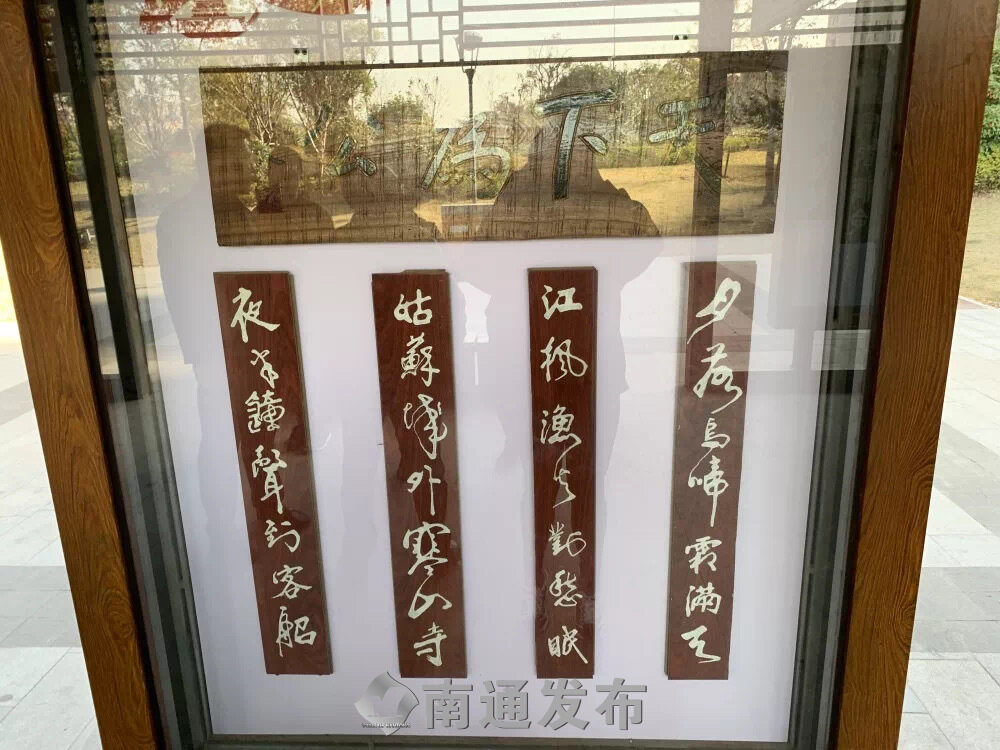

黄镛退休之前在东南大学医学院任教,早年就喜欢书法和雕刻,退休之后回到家乡,开始耐心钻研雕刻。他因地制宜,就地取材,创造出各种各样的文化雕刻作品,在南通开发区相关部门及街道帮助支持下,又将这些雕刻无偿捐献给社区进行长期展出,以发挥其作用,满足人民群众对文化生活的需求。

“每当我和夫人在小区内散步或在滨河公园里晨练,邻居们都会主动打招呼,称呼我为黄教授,使我倍感亲切和温馨。我深深地爱着生我养我的这块土地,爱着平地拔起的高楼和小区内的一草一木,我想让这些作品在小区中做一些小‘点缀’。”黄镛笑着解释自己无偿捐赠的举动。

他的展示作品,不仅寄托对伟大时代的歌颂和对家国情怀的赞美,也以自己的独特视角以及技巧描绘出传统文化,充分展示出人民对美好生活的向往。“自去年11月雕刻展开展以来,众多居民到场参观,黄镛先生也多次个人出资进行展示品的维修与更换,众多居民对雕刻技艺产生浓厚兴趣,小区文化传承氛围蔚然成风。”瑞兴社区党总支副书记施文武介绍说。

“雕刻作品首先要构思,按照不同的底材选择雕刻方式,一刀一刀地精修、打磨,重复多次,才能呈现出层次丰富的雕刻,外头有些雕刻作品能够借助机器来描摹完善,虽然更完美,但似乎缺少了一些人情味。”黄镛笑着说。一般的作品,黄镛从构思到成品要一个多星期时间,复杂的作品甚至要忙个把月。“雕刻是中国工艺美术中一项珍贵的艺术遗产,但现在了解的人却越来越少,实在可惜,我希望能够有更多青少年了解这些传统文化,把这个传统文化传承下去。滨河公园边上就是小学和中学,我希望能够在环境的潜移默化影响中,让社区青少年感受到雕刻的魅力,让这种传统艺术进入千家万户。”这位已经退休多年的老教授,为社区的文化传承还操着心。

瑞兴社区党总支书记夏健表示,美好的生活就在身边,更加美好的生活正在被创造。黄镛的作品题材丰富,充满正能量,他作为身边的“草根大师”,不仅拉近社区居民与传统文化之间的距离,同时能够有效增强社区居民的文化自信及文化内涵,营造社区文化氛围,具有很好的代表意义。