@南通人,你回过自己的“老家”吗?——“通汉协作•e网同心”主题网络文化交流侧记 | 南通发布

南通,中国首批沿海对外开放城市;汉中,国家集中连片贫困地区。

苏陕协作对口帮扶,将南通和汉中,这两座共饮一条长江水的城市,更加紧密地联在一起。

汉中俯瞰 。孔玮 摄

19日至21日,“通汉协作·e网同心”主题网络文化交流活动在陕西汉中开展。短短两天半时间,10多位南通知名网友走进汉中工厂园区、探访结对学校,感受通汉对口协作成果。

大家不停感慨,“这是一次难得的精神洗礼、一次难忘的文化寻根……”

南通的这项工作,被央视“点名”

汉中,地处秦巴山区,虽因“汉家文化”享誉国内外,却也因地理和历史原因,脱贫攻坚压力大。全市11个县区中,有8个国家扶贫开发重点县。

可喜的是,就在今年2月27日,陕西省政府宣布,汉中10个贫困县(区)全部脱贫摘帽。这其中,也凝结着南通人民的辛勤汗水。

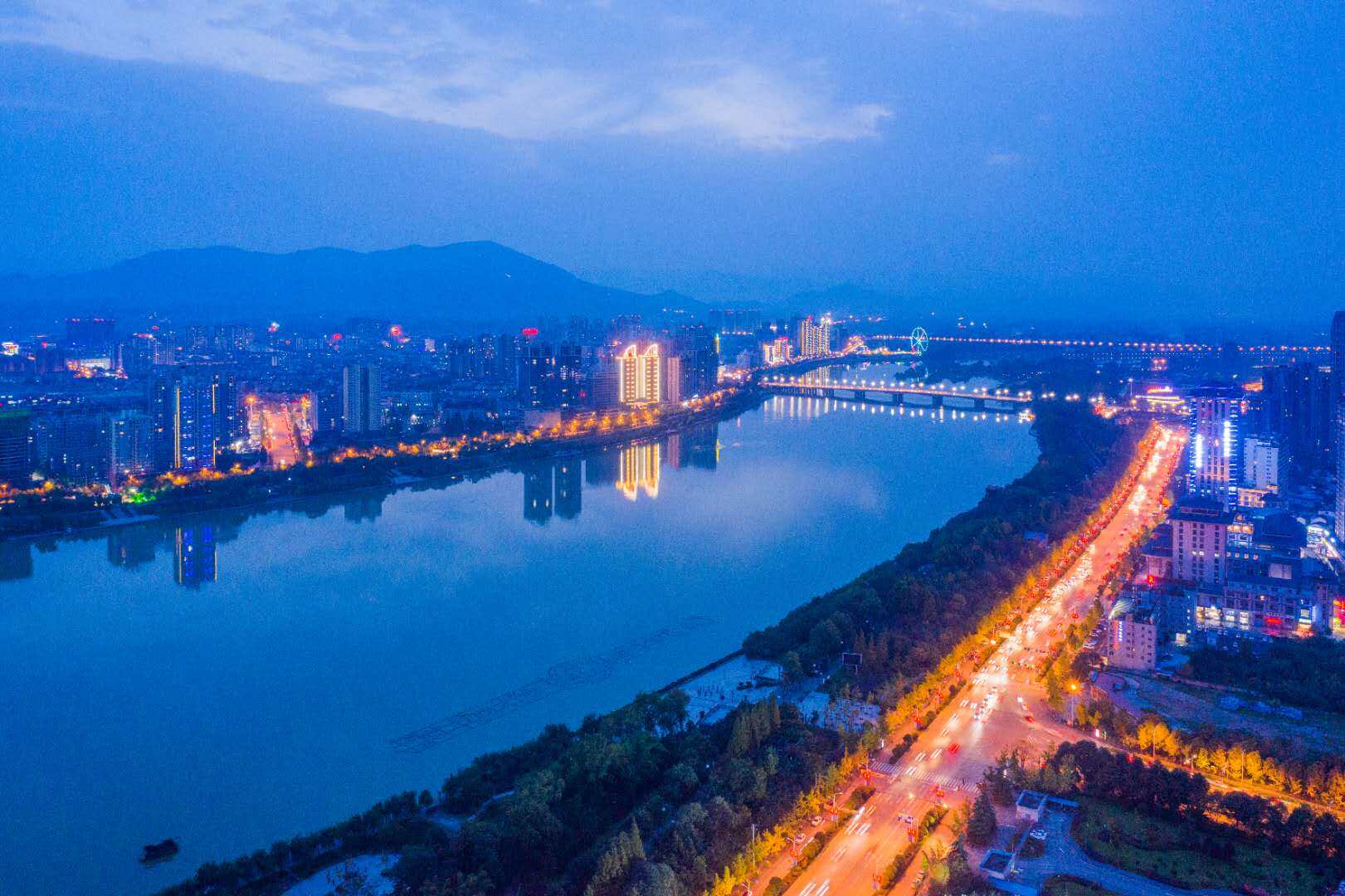

汉中夜景 。孔玮 摄

2016年东西部扶贫协作座谈会之后,江苏派出精锐之师,以决战决胜的劲头打响脱贫攻坚战。南通和汉中,由此开始结对帮扶。

“满意!在这里1年多,学了一身技术,每月能挣不少钱,还能照顾家里。”

在汉中克莱德服饰有限公司生产车间忙碌的女工,面对好奇的南通网友,谈起自己的工作,一脸笑意。

汉中克莱德服饰有限公司,由南通佳可贸易有限公司与一家日本企业合资创办,位于汉中城固县江湾移民扶贫产业园区,

“厂里的工人,大多数是山上移民,很多人都没有了地,但又因为家庭的关系无法外出务工。”公司行政部负责人王春飞介绍,公司自2019年投产以来,有效带动周边居民创业,取得了良好的经济和社会效益,被汉中市政府授予“外贸进出口先进企业”称号。

打赢脱贫攻坚战,产业扶持是关键。克莱德服饰有限公司,只是南通“造血”帮扶的一个缩影。

汉中克莱德服饰有限公司生产车间。孔玮

开展对口协作,南通始终把发展产业作为根本举措,通过“政府+企业”的协作效应,创新打造“区中园”建设,策应移民搬迁、引导产业集聚、实现带贫益贫。

勉县苏陕协作中小微企业孵化园、南郑区的大汉智成农业开发有限公司……南通网友所到之处,处处都能看到来自南通的“锅里盐(南通话,意为家里人)”。

一头是政府力量,一头是市场拉动。人才、资金,经验、理念等资源开始植入汉中“肌体”。据统计,近年来通汉两地共建“区中园”13个、入园企业31家、总投资38.71亿元,带动1万余人就业增收。

“通汉对口协作是一项政治任务,不仅要坚决完成,而且要高质量完成。”南通市对口帮扶汉中市工作组组长、党支部书记汤池介绍。

今年6月5日,南通工作组党支部“发挥党建带动作用,助力产业脱贫”的相关做法被央视“点名”,在《朝闻天下》栏目播出。

有一种距离,叫“千山万水的近”

10月19日上午,在汉中市南郑区城关小学,隔着电脑屏幕,南通网友们和老师们,一起观摩了远在千里之外——如东实验小学的一堂有趣的“我的小葫芦”的语文课。两地的老师还就教学内容开展了“空中”教研评课议课活动。

南郑城关小学。孔玮

苏陕协作心连心,山海有约教育情。

在苏陕协作的大战略推动下,2018年,南郑区城关小学与如东县实验小学结为友好教育交流协作单位,开展了课堂教研、课题研究以及“小火炬爱心驿站”、困难学生资助等多项活动。

空中课堂。

“‘空中课堂’,开启了苏陕教育协作的新模式,为两校快捷地搭建了交互学习的平台。”城关小学校长古红说,感谢苏陕协作搭建的好平台,也期待与南通更多名优学校的携手交流,合作成长。

参观活动现场,南通网友们还给城关小学的同学们捐赠了书包以及学习用品。

南郑城关小学。孔玮

教育、医疗,这些民生项目关系着人民的幸福感,更直接影响着当地的未来发展。来自南通的帮扶力量像奔涌不息的河流,源源不断来到汉水,滋润一方群众。

通汉一家亲,有一种距离叫千山万水的近。

今年以来,南通教育、卫生系统的111所学校和23家医院分别与汉中的107所学校、20家医院结成共建单位,有效帮助汉中培养专业技术人才、提升学科专业化水平。两地职业教育协商合作办学7个班。海安市也将对口支教的特色品牌引入汉中市略阳县荣程中学。

同时,南通社会各界也积极行动起来,从事爱心助学、义务支教、志愿服务活动,形成“微心愿”“栾馨仁”“遇见科技公益夏令营”等多个特色公益品牌。

截至目前,南通共有67个镇、154个村、73个东部企业分别与汉中的70个镇、154个贫困村和53个贫困村进行结对帮扶,结对数位居全省前列。

通汉“一家亲”,是结果,亦是初心

“到了汉中,你们就是回到‘老家’了。”

汉中市网络信息中心主任杨建平,有着30多年的新闻文化工作经历,对汉中的历史渊源如数家珍。一席话,让南通网友瞬间有了隔着千山万水,回到家的感觉。

“汉家发祥地,中华聚宝盆”。短短两天,行走在汉中大地,时常有着穿越时空交的错觉。于我们,历史是印刻在书本上的文字;但对生于斯长于斯的汉中人,历史就在身边,触手可及。

这里,是刘邦开创汉室基业的发祥地;刘备、诸葛亮在这里建功立业;这里也是张骞故里。在我们下榻住地的不远处,即是拜将坛,为刘邦拜韩信为大将时所筑。武侯墓、张骞墓,就在我们赶往勉县、城固的所经之处。

“教育救国,文化抗战”。在国难深重、烽火连天的岁月里,“西北联大”的师生们在这里勤奋学习、弦歌不辍。

“这一次是文化寻根!”南通大学继续教育学院党委书记、自媒体人“南通张卫斌”感叹,“老实说,在来汉中之前,我对汉中知之甚少。”

“汉中位于中国版图的地理中心,历经秦汉唐宋三筑两迁,却从来都是卧虎藏龙;那里的每一块砖石都记录着历史的沧海桑田,每一个细节都证明着民族的成竹在胸。”

这段“中国最佳历史文化魅力城市”颁奖词的寥寥数语,道出了汉中的历史和神韵。

张骞墓。孔玮

汉中是西汉王朝的发祥地,汉民族、汉语言由此称谓。

有位知名学者曾说过这样一段话,“我讲汉语,我说汉字,这是因为我们曾经有过一个伟大的王朝——汉朝。而汉朝一个非常重要的重镇,就是汉中。来到汉中,我最大的感受就是,这儿的山水全都成了历史,而且这些历史已经成为我们全民族的故事。因此,我有个建议,让全体中国人都把汉中当作自己的老家,每次来汉中当作回一次老家。”

中华民族之所以是中华民族,就是因为中华优秀传统文化赋予的精神气质。

在此意义上说,通汉“一家亲”,是结果,亦是初心。

今年6月19日,陕西省汉中市党政代表团来到南通开展为期三天的考察。次日上午,南通、汉中举行对口协作联席会议。双方一致认为,要深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央和苏陕两省决策部署要求,并肩作战、优势互补、合作共享,巩固、提升和拓展脱贫攻坚成果,携手谱写新时代通汉协作新篇章。

历史的车轮不止,新时代的建设者们持初心,再出发。