海门常乐:“杨大姐工作室”,调解出基层治理新气象 | 南通发布

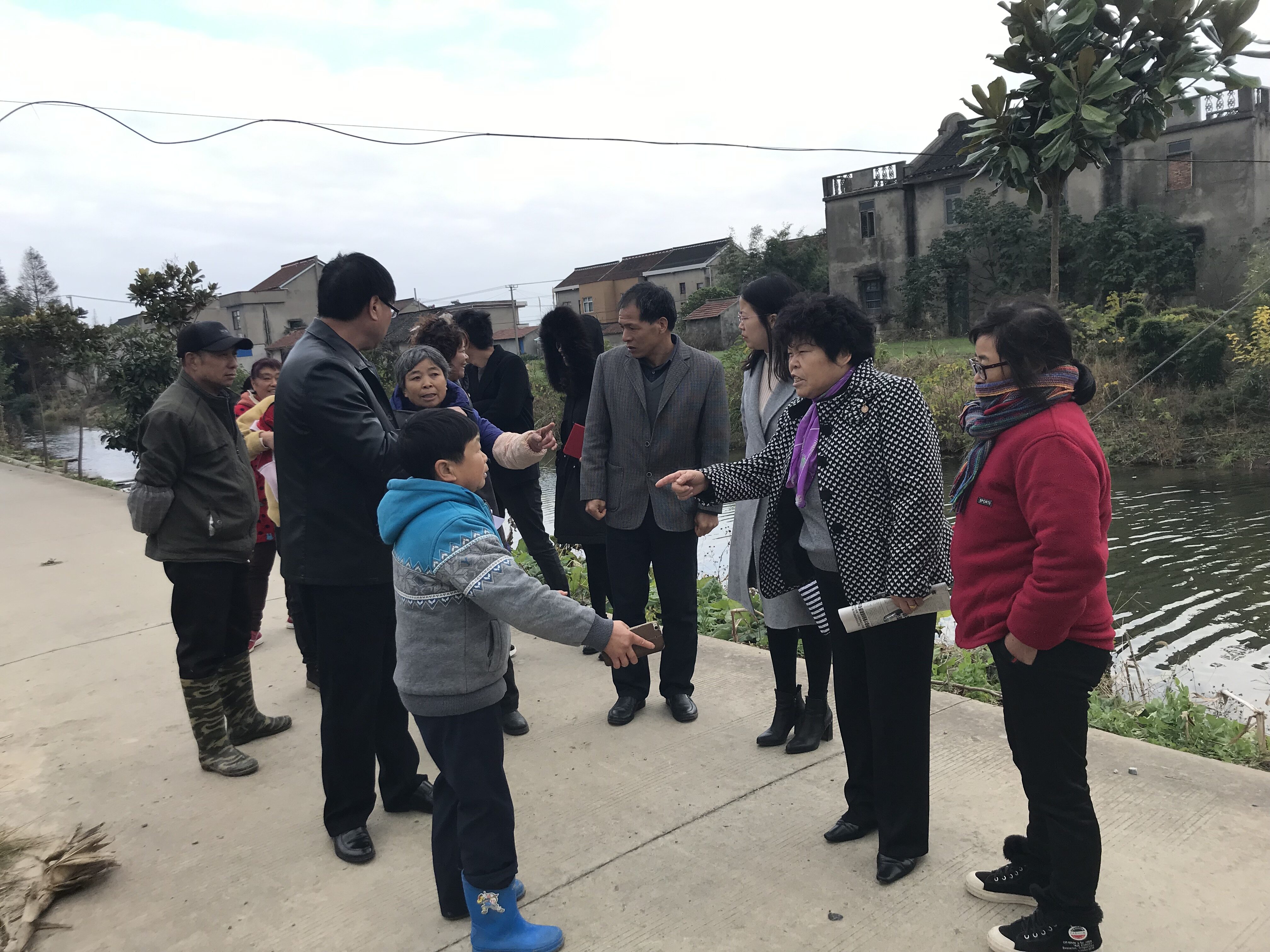

“杨大姐,杨大姐,我要好好谢谢你。”10月28日一早,海门区常乐镇人民来访接待中心的“杨大姐工作室”就迎来了一位白发苍苍的老婆婆。这位老婆婆家住长德村,去年,因为婆媳关系不好找到了杨大姐,在杨大姐的耐心调解下,婆媳关系逐渐缓和,前不久老婆婆生日,媳妇不仅买了蛋糕,还送了礼物。这不,老婆婆特意赶到工作室,向杨大姐致谢。

陈静 摄

“杨大姐工作室”成立于2017年,负责调解常乐镇的人民群众矛盾与纠纷,成员从一开始的有着多年政法工作经验、已退休镇人大主席杨立娟一个人,如今已经发展至退休党员、在职村干部等在内的12支队伍、近50人。“杨大姐工作室”通过跟老百姓“说句心里话”,“调解+志愿服务”“调解+心理咨询”“调解+法律顾问”等模式,拉近与百姓的距离,化解矛盾纠纷。工作室成立三年来,先后参与调解各类社会矛盾纠纷380多起,重大矛盾纠纷、复杂疑难矛盾90余起,调处成功率达98%以上。

陈静 摄

“将矛盾纠纷化解在初访阶段,是地方平安稳定和谐的重要一环,杨大姐的‘专家把脉与诊治’,为我们党委政府减压不少,保障了地方经济发展。”常乐镇党委副书记陈镒说,这几年,常乐镇先后获得“全国文明镇”“南通市平安法治镇”等殊荣,经济发展稳步推进。

“夕阳红”变“志愿红”——

杨大姐退而不休挑矛盾调解重担

“杨大姐工作室”与常乐镇人民政府仅一墙之隔。

以往,前来信访的百姓,去完人民来访接待中心后,常常还喜欢一窝蜂地找镇里面的干部,尤其是书记、镇长。“自从有了‘杨大姐工作室’,我们再也没遇到过群众上访,腾出了更多的精力来搞农村建设。”对于杨大姐,陈镒不吝赞美与感动之词。

近年来,随着社会经济的高质量发展,群众诉求日益突出且多元化。而做好基层治理,是推动经济持续发展的内动力。为此,常乐镇党委政府于2017年建立了人民来访接待中心,专门处理群众来访事宜。退休前分管政法工作、退休后一直在基层一线处理村民矛盾纠纷且有着自己一套经验的杨立娟获悉后,志愿加入发挥余热。为便于杨大姐开展调解工作,镇政府成立了“杨大姐工作室”。人民来访接待中心工作人员如遇解决不了的矛盾纠纷,就会及时求助杨大姐。

尽管已年过六旬,但“杨大姐工作室”成立以来,杨大姐和中心所有工作人员一样,每天朝九晚五准时“打卡”,不让自己搞特殊。由于调解矛盾常常需要下基层,结束时间也不定,因此,加班成了家常便饭,有时候中午都赶不回来吃饭,或者赶回来了,饭菜也都凉了,剩下不多了。面对这些苦与难,她从未抱怨一声。

“记得去年冬天,我和杨大姐去麒新村调解一起土地纠纷,当天天气特别冷,我在现场冻得瑟瑟发抖,但是杨大姐不顾寒冷,在寒风中顺利解决了该矛盾,回到镇上时,将近下午1点,食堂的饭菜早没了。”人民来访接待中心工作人员俞赛男告诉记者,杨大姐调解矛盾纠纷时的那份责任心、公正与严谨,让自己格外敬佩。

张謇故里小镇开建之初,对于土地权属、户口迁进迁出等多种政策性问题,群众的疑问和矛盾很多。杨大姐带着志愿者,印发宣传小册子走上街头一本本发放,利用“薪火大讲堂”进各村用通俗易懂的方式讲解贴近百姓生活的法律知识,终于保证了小镇建设的按序推进。

民情日记本里话“真情”——

她把百姓的事当成自己家的事儿

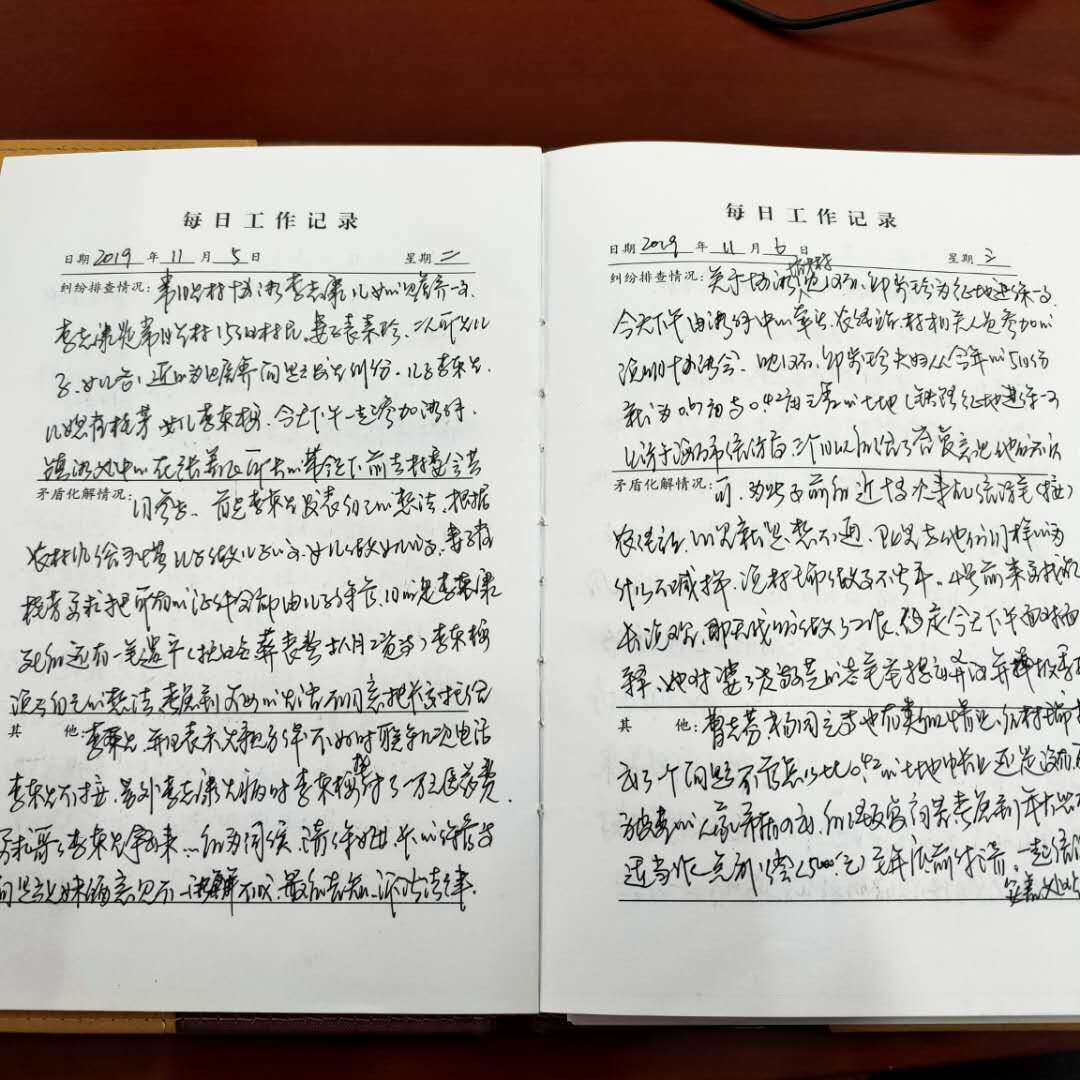

“2019年11月5日,常胜村协调李志康儿女的赡养一事”“2019年11月6日,协商培才村沈汉石、邱步珍征地进保一事”......在“杨大姐工作室”、杨大姐的办公桌上,一叠厚厚的大调解记录本格外显眼。

陈静 摄

记者细数了一下,一共有8本,每一本都足足有2厘米厚。翻开最近的一本,是从2019年10月到今年10月的,只见里面密密麻麻记载了所调解的事情以及调解经过、结果。与其说是大调解记录本,更像是一本本民情日记本,深深体现了她处理矛盾纠纷时的真情与公正。

“矛盾调解是一门艺术,需要技巧,心与心的沟通,要让老百姓感受到你的诚意与善意,愿意相信你。”杨立娟说,多年来,不管来工作室的这个人反映什么问题,进门道一句“你好”,冬天倒一杯热水,夏天倒一杯凉开水,年纪大的把他们当成自己的父母,年纪相仿的把他们当成自己的兄弟姐妹,年纪轻的把他们当做自己的孩子,拉近与他们的距离,这是她坚持不懈在做的事儿。此外,什么时候该“面对面”谈,什么时候要“背对背”谈,也是技巧,很关键。

陈静 摄

文明村一对老夫妻,十多年来一直反映一名戴姓邻居破坏其田里农作物的事儿,但苦于没有证据,相关部门未能进行处置。去年底,这对老夫妻又发现田里的油菜被打掉,疫情后,半亩地的蚕豆也被打掉了,于是情绪激动地找到了杨大姐。杨大姐热情将他们引进工作室,耐心听他们倾诉,慢慢缓和了他们的情绪。随后,联合村委会、派出所,多次前往现场核实、进行大调解。“这个事情不能再拖了,这次一定要解决!拖得越久,就会加速矛盾的激化,有可能会造成更加严重的后果。”根据杨大姐的方案,派出所在全村开展调查,村委会与戴某讲清危害,而杨大姐自己则多次主动上门安慰老夫妻,最后,双方终于打开心结,这场十多年的邻里纠纷得以化解。

在杨大姐看来,问题解决之后的回访也至关重要。因此,对于每一个记录在本的矛盾纠纷,她都会通过电话或者上门的形式再次回访,确保调解见真效。

“犹如医院里的‘专家号’一样,现在过来镇里调解矛盾的,都直接点名要找杨大姐,她在群众心中的威望越来越高,就是‘定海神针’。”俞赛男说。

工作室覆盖12个村居——

“传帮带”将问题化解在最基层

村民之间友善相处,遇到问题能和解的尽量和解;村民们对乡村工作的配合度越来越高......这几年,有了“杨大姐工作室”,常乐镇不仅矛盾问题得到了及时化解,乡村治理工作也得到了较好的推进,处处洋溢着文明新风。

“以麒新村村民杨某为例,之前因为土地问题没解决,与村里有点不愉快,后来在杨大姐的调解下,问题解决了,杨某对村里工作特别支持,在今年的村环境整治中,其主动配合进行了旱厕改造。”陈镒说,“杨大姐工作室”在化解矛盾中实际上也潜移默化宣传了法律知识,在全镇营造了知法守法的良好氛围。

“虽然‘杨大姐工作室’被村民一致叫好,但由于设置在镇上,对于很多村民来讲反映问题还有诸多不便。”为了推动乡村治理持续向好,常乐镇党委决定将杨大姐的调解经验下沉到最基层,即各村居。今年9月底,中南村、常胜村等12个村居同步建立了“杨大姐工作室”,把村里有志于矛盾调解工作的退休党员、在职村干部等吸纳到工作室来,由杨大姐不定期开设讲堂进行经验推广,或者跟随杨大姐现场学习,通过“传帮带”的方式,让他们成为百姓身边的调解员,从而更好地将矛盾化解在基层、控制在萌芽状态。

常胜村郁氏兄弟为母亲的经济田分配发生矛盾。大哥认为母亲的经济田在弟弟的账上,要求兄弟俩平分,而弟弟认为自己账上3个人的经济田是他们夫妇及女儿的,不包含母亲的经济田。为此,大哥的妻子于10月初不仅敲坏弟弟家水池,还破坏弟弟家的农作物,兄弟俩吵得不可开交。

常胜村设有村级“杨大姐工作室”,工作人员杨洪兰正是杨大姐“传帮带”带出来的徒弟。得知消息的杨洪兰,次日一早便赶到大哥家调解矛盾,把两兄弟母亲的死亡时间以及划田时的明细跟兄弟两人讲清楚,95年划田时他们的母亲没有要经济田,0.4亩的口粮田当时兄弟就对半分了。理清关系后的兄弟两家都不再吵架,大哥的妻子也表示以后不再要婆婆的经济田。

由最初的一个人,到现在的一支支队伍,“杨大姐工作室”用心用情用力解决群众的烦心事、揪心事,成为常乐镇调解矛盾纠纷的主阵地、名品牌。成立三年来,群众矛盾诉求件件能落实,事事有回音,未发生一例群众不满意而重复来访的现象,极大地提升了回访满意率。