张謇:未曾失败的伟大英雄 | 南通发布

对于张謇这位爱国企业家的典范和楷模,胡适曾经有个影响很大的评价:“张季直先生在近代中国史上是一个很伟大的失败的英雄,这是谁都不能否认的。他独力开辟了无数新路,做了三十年的开路先锋,养活了几百万人,造福于一方,而影响及于全国。终于因为他开辟的路子太多,担负的事业过于伟大,他不能不抱着许多未完的志愿而死。”

在中文语境中,相比于英雄迟暮、英雄末路这些表达,“失败的英雄”的说法似乎更有一层悲壮的渲染成分。无论是“出师未捷身先死”的诸葛亮,还是传说中的追日的夸父,都是失败的英雄的典型,但他们凭借着顽强不屈的斗志,为后人留下了宝贵的精神财富,赢得了人们的尊重。

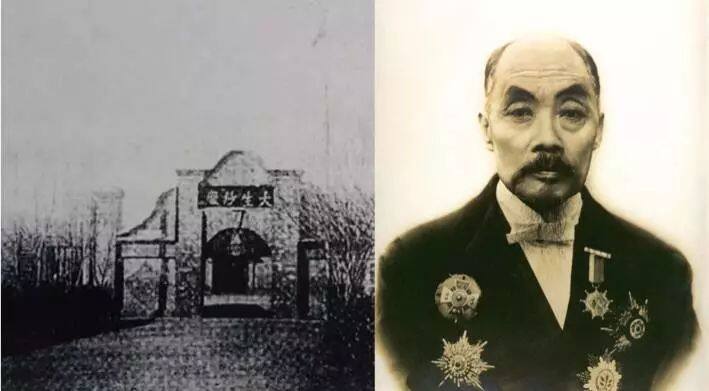

至于胡适所言的失败,按照历史学家章开沅先生的理解,主要是就大生资本集团的破产而言,或者是就他为自己提出的宏伟目标尚未完成而言。章先生认为:“张謇创办了大生,大生留给了社会。张謇以大生为凭借,发展了整个通、崇、海地区的经济和文化。其意义又远远超过创办若干个纱厂。”与其说是失败,还不如说是壮志未酬。

至于胡适所言的失败,按照历史学家章开沅先生的理解,主要是就大生资本集团的破产而言,或者是就他为自己提出的宏伟目标尚未完成而言。章先生认为:“张謇创办了大生,大生留给了社会。张謇以大生为凭借,发展了整个通、崇、海地区的经济和文化。其意义又远远超过创办若干个纱厂。”与其说是失败,还不如说是壮志未酬。

1895年张謇筹办大生纱厂,给通海地区带来了前所未有的机器生产,可以视为通海地区的工业革命,从此通海地区紧跟上时代的步伐,开始了早期现代化的探索。有趣的巧合是,英国的工业革命进程,首先是纺织革命,飞梭、珍妮纺纱机、水力纺纱机和水力织布机的相继发明,使得英国的纱和布的产量大增,而且物美价廉,成为工业革命的第一步。而张謇引领的南通早期现代化,也是从棉纺业起步,而且棉纺业始终是张謇实业的主业,这与通海地区的经济结构密不可分。

张謇的心目中,实业是实现其强国梦想的经济手段,教育是国家富强的根本所在。在大生纱厂筹办期间,也就是手上还没有经济实力办学的时候,张謇就先后参观了两所著名的学校,一所是位于江宁(南京)的汇文书院,这是金陵大学的三大源流之一,另一所是上海的南洋公学,即上海交通大学的前身。通过兴办实业获取盈利后的注资、自己和亲友的捐赠,张謇从通州师范学校起步,逐步在通海地区引入新式教育,建立了初具规模的教育体系。

张謇在兴办实业的同时,积极兴办教育和社会公益事业,造福乡梓,原动力是他的爱国情怀。作为一个士大夫,张謇汲取了中华传统文化的精髓。面对《马关条约》签订后的危局,张謇以“舍身喂虎”的勇气,走了一条前人未曾走过的道路。在这条充满荆棘的道路上,张謇以坚韧不拔的意志一路前行,从根本上改变了通海地区的社会面貌。

机器生产、新式教育和公益、城市建设,这些新事物在传统的四书五经里都找不到答案,但是张謇善于学习,具有开放的胸襟和海纳百川的气度,使他能充分吸收他人之长,进而消化运用。张謇所创的若干个第一,其实在当时的中国未必没有可模仿的对象,或者说没有相应的雏形。但张謇的伟大在于他引进后的发扬光大,以及在通海地区综合性地推广。

张謇不断学习、勤于思考,逐步拥有了世界眼光。所谓世界眼光,借用周有光先生的说法,就是“要从世界看国家,不要从国家看世界。”正是有着深邃的洞察力,才有了通海地区的社会整体变革。

当大生企业陷入债务危机时,上海银团方面派李升伯到南通一带考察了大生相关企业,并与张謇进行了深入的交流。李升伯受了极大的感动,深深为张謇所折服,设计了一个在大生不破产基础上的企业重组和技术改良方案,后来得到了上海银团的采纳,也为后来大生企业的涅槃提供了机会。在考察即将结束的时候,有人问李升伯总的感受,李升伯回答说:“中国不是一个落后的国家。”尽管大生企业遇到了空前的困难,但李升伯从张謇和他创办的事业上,看到了中国的发展和未来。而不甘心中国是一个落后国家,就是张謇在吴长庆幕府时心中的宏愿。由此张謇认同李升伯是自己的知己。

所谓的失败,其实是个伪命题。张謇留下的物质财富,那些企业、学校、公益单位,今天还在造福着社会,徜徉在南通,处处能够感受到张謇的存在。更为可贵的是张謇留给我们的精神财富,特别是他的企业家精神和家国情怀,不仅在当今没有过时,相信随着岁月的更迭,愈发放射出夺目的光芒。

(作者单位:南通市档案馆)