大生档案:张謇留下的宝贵财富 | 南通发布

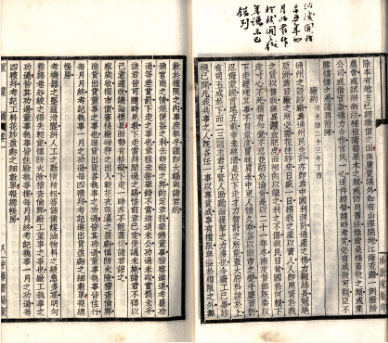

张謇已经离开了近一个世纪,但是他留下的物质财富和精神财富,依然让今天的人们获益无穷。珍藏在南通市档案馆的近万卷大生档案,兼具历史价值和文物价值,按照历史学家茅家琦的观点,“是张謇留下的研究中国民族资本主义企业和民族资产阶级的最完整的一份资料”。大生档案记录了张謇进行早期现代化探索的实践情形,涵盖了以创办大生纱厂为起点,兴办实业、教育和社会公益事业的整个过程,是研究张謇的企业家精神和家国情怀的最原始的素材。

大生档案保存得如此完整,首先是由于张謇的档案意识。张謇年轻时,曾先后在原通州知州、后来负责江宁发审局的孙云锦,以及庆军统领吴长庆处当过幕僚。幕僚相当于私人秘书,从文书学和档案学的角度,幕僚既处理文书,也管理档案,因此是个兼职的档案管理员。张謇十分重视档案的形成与积累,他的儿子张孝若所作的《南通张季直先生传记》“自序”中说:“我父有许多实在的事业,他一生几乎没有一件事没有一篇文字的。”从现存的大生档案看,张謇发出的不少函电,都能留下底稿。

由于经营管理的需要,大生企业非常重视经营性文件的形成与积累。大生纱厂的《厂约》就明确“管理股票、公文、函牍,接应宾客,银钱账目董事之事也”,《银钱总账房章程》则规定“沪账房逐日所来信件,凡与厂事有关者,各处阅后,均应送总账房存查。”“沪账房逐日寄到洋厘报单,进出货处阅后录簿,原单送存总账房备核”。

理论上大生系统各个单位都会形成相应的档案,但是由于战争的原因,张謇在南通所创立的企事业单位,如大生纱厂、通海垦牧公司等,其形成和保管的档案,绝大部分都不存于世。细查大生档案的内容,可以清晰地知道,大生档案就其形成的主体而言,主要是大生驻沪办事机构(由于名称多次变更,一般称之为大生沪所)形成的档案。而作为大生企事业单位在上海的窗口的大生沪所,历经了岁月的风霜,它的档案幸运地留存了下来。

大生沪所早在1896年就设立,参与了大生纱厂的筹备过程,因此保存了大生纱厂创办初期的档案,这部分档案被国家档案局列入了首批“中国档案文献遗产名录”。随着张謇所创事业的逐步推进,大生沪所的职能日益繁杂,地位也日渐提升,最终成为整个大生系统的管理中心,因此大生沪所保存下来的档案,基本涉及了大生系统的方方面面,而核心内容则是纺织和盐垦,这也跟大生系统投资的主要领域相一致。

南通解放前夕,当时的大生掌门人张敬礼最终选择留在大陆,使得包括大生档案在内的大生主要资产没有南迁,为南通社会经济的发展保存了根基。大生档案是大生企业发展的真实记录,因此很快发挥了作用,为大生企业的清产核资提供了原始数据,也为公私合营的顺利进行创造了条件。

大生档案能够保存到现在,经历了磨难。这批档案先是跟随大生沪所不断搬迁,最后两次分别为1920年迁入上海九江路的南通大厦,1930年搬进南京路保安坊上海女子商业储蓄银行。1953年8月之前,大生档案的大部分被装入大箱,从上海运到南通,在大生一厂进行初步分类编排。1958年,南京大学历史系和南通师专的学生协助编厂史,对从大生沪所运回的档案进行了查阅。1960年夏天,南京大学历史系的师生到大生一厂,在此前的基础上整理这批档案,组卷1000余卷。

1962年春,鉴于大生档案处于无专人管理状态,又缺乏良好的保管条件,在南通市副市长曹从坡的主持下,大生档案移交给南通市档案馆。1962年的4月,暂存上海的剩余大生档案由洪国辉从上海运往南通,直接入藏南通市档案馆。1966年秋,由于社会动荡,南通市委忧虑大生档案的安危,决定将大生档案转移至位于江苏省海门县的四甲部队保管,由市委副秘书长李明勋负责装船事宜,行政秘书汪永传具体操作。1970年代大生档案回归南通市档案馆,于1980年代对外开放利用。由此,大生档案通过几代人的接力,从企业的资源成为社会的记忆,成为研究中国近代史、张謇的企业家精神和家国情怀的重要资料。

(作者单位:南通市档案馆)