南通红色记忆③ | 江苏大地唯一中央序列的红军红十四军:浴血通海如泰铸丰碑 | 南通发布

《南通日报》3月29日A4版

阳春三月,春风和煦。走进位于如皋城区的中国工农红军第十四军纪念馆,眼入眼帘的是17位红十四军指挥员的群雕:军长何昆目光炯炯,衣角随风轻摆,好似将挥戈跃马,驰骋疆场;时任红十四军二支队第二大队长的张爱萍手拿望远镜,目视前方,决胜于千里之外……

红十四军纪念馆内17名指挥员群雕。

“在这里做了10年讲解员,接待了全国各地参观者数百万人,讲解了无数次英雄事迹,一走进这里,看到他们坚挺不拔的身躯,震撼人心的光辉形象,一种敬仰之情油然而生。”跟随红十四军纪念馆讲解员徐云步伐,那个战火纷飞的年代、那段气壮山河的历史,徐徐铺展在我们面前。

凝聚火种力量,建立红十四军

通海如泰地区滨江临海,地势平坦,河网纵横,是著名的鱼米之乡。

上世纪二三十年代,封建地主豪绅与反动当局相互勾结,剥削压迫当地农民,捐税名目多达40多项,“农民头上三把刀,租子重,利钱高。庄稼人,真难过,地净场光衣裳破”,这首民谣真实反映了当时百姓的悲惨处境。

打土豪,分田地,建立苏维埃,让穷人翻身过上好日子,必须建立革命武装。1929年11月,中共江苏省委在上海召开第二次代表大会,通海如泰地区党的负责人李超时、南通县委书记刘瑞龙详细汇报了通海如泰地区红军武装发展情况。不久,中央军委书记周恩来和中共江苏省委共同决定,在通海如泰红军游击武装基础上组建中国工农红军第十四军。

1930年春,受周恩来委派,何昆赴通海如泰地区组建中国工农红军第十四军。他和李超时把政治建军放在首位,组建红十四军军部后,即着手强化红十四军党的领导和军事建设,明确红十四军接受中央军委、中共江苏省委和通海特委的领导,执行土地革命武装斗争和反对国民党反动统治的政治任务。在红十四军中建立各级党组织和政治委员制度,建立政治机构;规定红军执行“打仗、做群众工作、筹款”三大任务,在战斗中要成为勇敢的战斗者,平时要成为群众工作的宣传员和组织员。

1930年4月3日,在震天的锣鼓声和军民的欢呼声中,红十四军在如皋西乡贲家巷召开建军大会,当时江苏境内唯一被列入中央红军序列的一支红军队伍由此而生。

大会开始,通海特委委员张辛宣布中国工农红军第十四军正式成立。阅兵仪式上,红十四军和赤卫队、农民协会、少先队等群众队伍接受军长何昆的检阅。

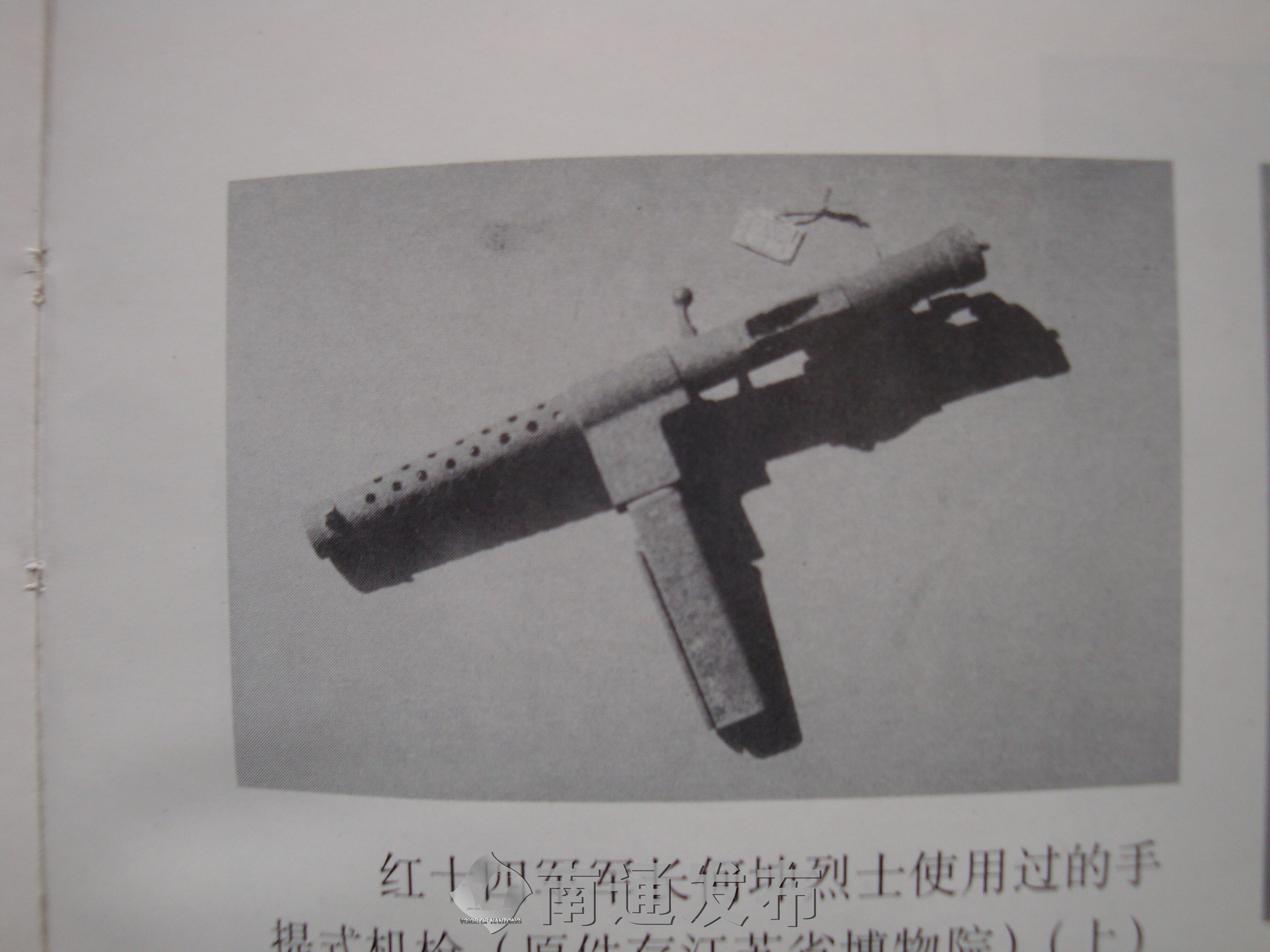

“因为参会人数众多,当年村里的4口井,井水都被喝光了。我们面前的这张桌子就是当时建军大会搭建主席台用的桌子。”徐云说,建军初期,枪炮很少,红军战士大多使用棍子、大刀、铁叉、洋油桶、自制木炮。武器简陋、条件艰苦,却挡不住工农群众昂扬的斗志、夺取胜利的决心。

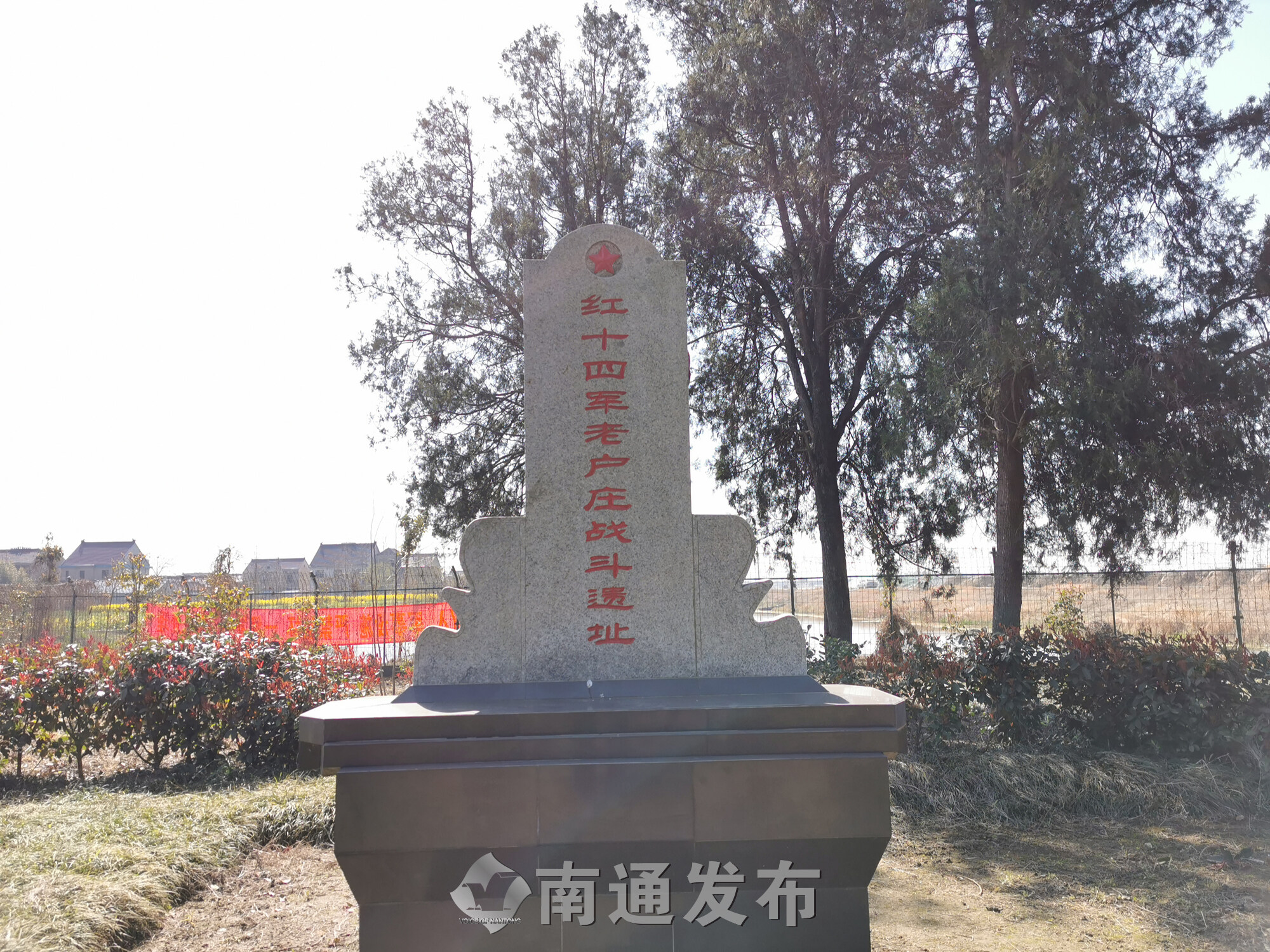

建军后第一个硬仗,军长血染老户庄

掩映在如皋市磨头镇老户村幢幢民居、葱郁田野的深处,何昆烈士纪念碑巍峨耸立在红十四军老户庄战斗遗址上。满目绿意,为这座庄严肃穆的陵园平添了几分生机。一位工作人员手握朱红油漆笔,一笔一画描摹着革命先烈的碑文,认真且虔诚。

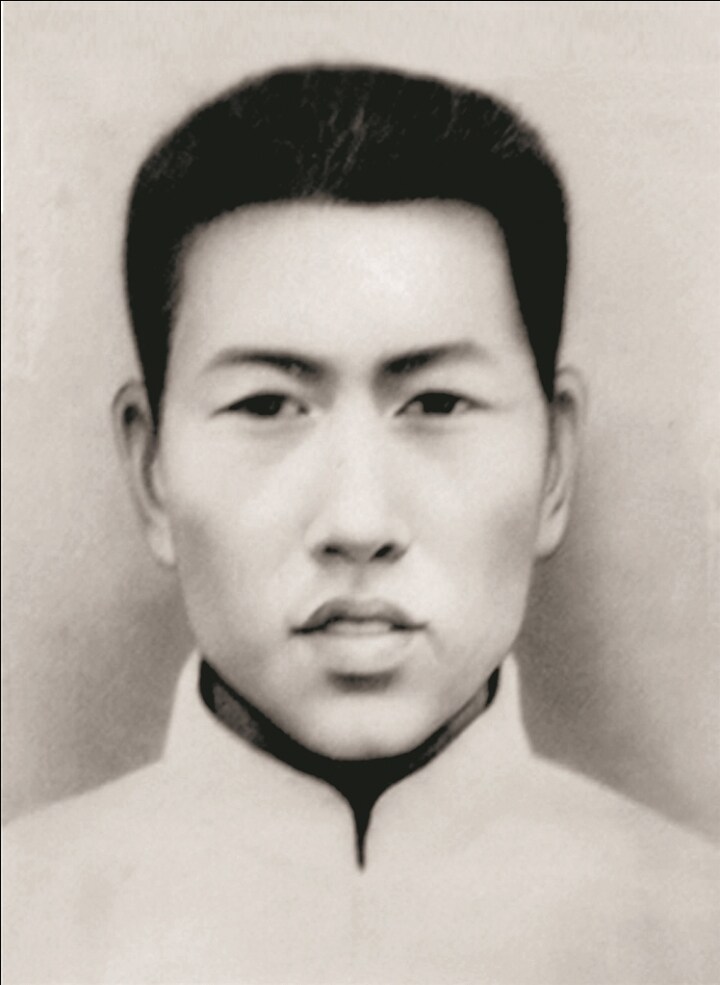

“何昆原名何德晟,化名李维森,出生于湖南永兴县,1930年2月10日与张爱萍等4人,由地下党交通员护送,自上海乘船到泰兴口岸,于2月14日抵达如皋西乡东燕庄,率部活动于南通、海门、泰兴等地,先后攻克敌人多个据点,粉碎敌人多次‘进剿’,建立了通海如泰革命根据地,是一位杰出的红军高级指挥员。这里是他的衣冠冢,忠骨经火化后安置在如皋市烈士陵园。”年近七旬的朱勤富是陵园的管理员。退休后6年来,他守护在陵园,见证着一批又一批人踏足陵园、缅怀先烈。

“何昆军长来到如皋后,带领红十四军打的第一仗就给了敌人一个下马威。”磨头镇退役军人服务站工作人员石亚丽介绍,1930年3月下旬,何昆率领红军首战靖江县长安市。午夜,战斗打响,敌人从梦中惊醒连衣服也没穿就逃了。红军缴获一批枪支弹药,并将据点及几家大地主家的财物、粮食分给贫苦农民。天色未明,红军迅即转移。

卢家庄是如皋西乡大地主集中的大庄子,庄主写信请求夏堡地主季恺派遣一个班家兵协助护庄。季恺是北平平民大学法律系毕业生,思想进步,暗中倾向革命,他将信函转呈何军长。何昆当即命一班战士,持季恺亲笔信,化装打进卢家庄守敌内部。3月24日凌晨3时,红军土炮突发巨吼,将庄南铁冠园炮楼轰坍。随之,庄外杀声骤起,庄内火光冲天,红军如潮水般涌进庄内。这一仗全歼敌人60余名,但不见卢姓大地主的踪影。何昆下令封锁要道,逐户搜查,在庄西破窑附近将卢松庭、卢雨轩、卢祝山等7个恶霸擒获。根据群众要求就地枪决。

当年的如皋老户庄是重要战略据点,由大地主张符秋盘踞,驻有敌保卫团团部、县警察九分队和省保安队一个中队,深沟高垒,易守难攻。何昆决定拔掉这颗扼守在如泰与通海游击区之间的钉子。1930年4月16日,何昆率领红十四军分成三路向老户庄发起进攻,可是,敌人的机枪疯狂扫射,封锁了通道,吴窑的县警察队从背后袭来,等到如皋、石庄等地援敌赶到,就有全军覆没的危险。何昆握着手提式机关枪,亲临前线指挥,很快占领了东头的晒谷场。这时,拼命顽抗的敌人用重机枪扫射,将进攻的红军压在场上。何昆果敢地登上二大队长张爱萍的肩膀,倚着草堆,用机枪猛扫敌人,不幸左胸中弹,鲜血直流,还大声呼喊:“冲啊,一定要攻下老户庄……”红军腹背受敌,只得撤出战斗。何昆被战士们抬至横埭时,因流血过多,这位毕业于黄埔军校、参加过广州起义的一代骁将壮烈牺牲,年仅32岁。

石亚丽摄

“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”新中国成立后,张爱萍将军曾4次派人赴如皋寻找何昆军长的忠骸,都没有收获。1960年5月,在张爱萍的提议下,如皋县人民政府在何昆军长牺牲之地——老户庄建立了纪念碑。其后,根据张爱萍的指示,当地党委政府继续寻找,终于在1964年找到了烈士的忠骸。1968年清明节前夕,又将烈士遗骨火化,将骨灰安置于如皋县烈士陵园。1980年6月17日,红十四军创建者之一的刘瑞龙专程赴老户庄谒碑,并赋诗缅怀:“奋战不顾身,忠心爱人民,勇开光明路,青史育后昆。”

粉碎八路“围剿”,创造克敌制胜范例

何昆军长牺牲后,中央军委决定通海特委书记李超时任红十四军军长兼政委,刘瑞龙任通海特委书记。省委又派来了张世杰、秦超、黄火青等军事干部,加强领导。红十四军整编后,战斗力得到提高。

1930年6月14日,驻黄桥的国民党“剿共”总指挥李长江等纠集2000余人,对红十四军一师活动中心进行“八路围剿”。红十四军一师师长张世杰带领600多名红军战士驻张庄一带。当他得到这个情报后,当即决定在六甲桥、龙游河西伏击其先头部队,以打乱国民党的整个“围剿”计划,布下1.5公里长的袋形伏击圈,迎击国民党军队。

“这天清晨,浓雾弥漫大地,国民党先头部队150多人耀武扬威地抢先到达六甲桥头吹号联络。埋伏在戈家堡的六营营长杜俊生立即命令司号员吹号回答。敌连长听到答号,满以为是自家人,亲自率领大队官兵扑向戈家堡。待他们进入红军伏击圈,张世杰一声令下, 3个营一齐开火,打得国民党军晕头转向。激战3小时,打死打伤国民党军100多人,缴获枪支70多支、子弹千余发。”红十四军研究会副会长殷春泉说,卢港、卢庄、黄桥、季家市等5路国民党军队抵达东燕庄时,听到先头部队被红军消灭的消息,慌慌张张地撤回原防。老户庄、石庄的国民党军顶到申家埭,乱打了一阵枪,也缩回巢穴。李长江大吹大播的“八路围剿”就这样在红军的铁拳下瓦解了。

据史料记载,红军在如皋重振军威后,英国《泰晤士报》派记者来如皋采访报道:“如皋红军,近来发展很快,现在约有两千人。此地富户多逃到上海各地去,留在本地的,都买枪,砌炮楼。”

张世杰是韩国汉城人,1933年秋,牺牲在第五次反围剿战斗中,是担任红军高级指挥员并战死在中央苏区的唯一的国际主义战士。

激战顾高庄,战胜徐家保卫团,打退三余近千人扫荡队……红十四军的快速发展,让国民党政府如坐针毡,他们对红十四军进行疯狂镇压,红十四军浴血奋战7个月被打散。

红十四军虽然失败了,但铸就的“富于理想、忠于人民、甘于艰辛、善于探索、勇于牺牲”红十四军精神丰碑却永远屹立在江海人民心中。在通海如泰地区播下了革命的火种,培养了张爱萍、刘瑞龙、黄火青等一大批为新中国的诞生和建设事业作出杰出贡献的领导人物。“何昆、李超时、薛衡竟、秦超等红十四军领导人冲锋在前、视死如归的英雄气概,激励着一代又一代革命者前赴后继、生命不息、战斗不止,在实现第二个百年奋斗目标的征程上攻营拔寨,夺取新的胜利。”殷春泉说。

红十四军

1930年,中国工农红军第十四军在江海平原通海如泰地区组建,成为江苏省境内唯一的一支中央序列红军。

通海如泰地区,旧时涵盖江苏的南通、海门、启东、如皋、泰兴、泰县、靖江、东台8县,包括今如东、海安和上海市辖的崇明在内(简称通海如泰)。第二次国内革命战争时期,1927—1930年期间,通海如泰地区的党组织,在中共中央和中共江苏省委的领导下,高举起反对帝国主义、封建主义和国民党反动政府的革命旗帜,组织和领导了规模壮阔的工农革命运动。在南京国民党中央政府的卧榻之侧,在敌强我弱的困难条件下,红十四军发展到2000人左右的武装,发展赤卫队数万人,不屈不挠地斗争了7个多月,驰骋苏中8县,历经大小战斗近百次,中心根据地约120平方公里,被列为全国15块红军游击区之一,载入中国革命史册。

铭记红色历史,传承红军精神。2011年6月,由张爱萍将军题写馆名的中国工农红军第十四军纪念馆开馆。

展馆由8个展厅和序厅、尾厅共10部分组成,展出图片1300余幅、实物资料700余件、复原场景24处、声光电场景5处、雕塑23处,生动展现了红十四军艰苦卓绝、可歌可泣的革命历程。目前,该馆成为国家4A级景区,是国家级爱国主义教育基地、国家国防教育示范基地、省马克思主义大众化学习实践基地,累计接待全国各地参观者600万人次。

高沙土上推出“金饭碗”

一大早,如皋市吴窑镇吴窑社区11组的沈晓群就与员工一起,给饲养的4000多头山羊和生猪喂料。“她真了不起,去年出栏商品羊4000多头、商品猪4000多头,成为四里八乡的致富女强人。”邻居们夸奖的沈晓群,今年已经65岁,丈夫患重病去世,儿子重伤还在康复,她一个人撑起了一个摇摇欲坠的家。

“我是用红军精神与命运抗争。”沈晓群告诉记者,她16岁参加削平高沙土的战斗。高沙土是如皋的穷根子,“种一瓠子收一瓢,谢天谢地落草烧”,收成少,经常吃不饱,因此很多人都得了浮肿病,吴窑过去是典型的高沙土地区。如皋县委县政府下决心挖掉穷根,从1969年到1975年,动员全市人民发扬红军精神,决战高沙土。“早上萝卜茶,中午动手拿,晚上还是它。”沈晓群说,那时候整天挑泥就靠胡萝卜填肚子,日子真叫苦。

削平高沙土,实现旱改水,与众多高沙土地区的如皋农民一样,沈晓群多年坚持与生活中的困苦斗争,回报她的是科学养殖带来的不菲收入。

“我们夫妻都是土生土长的吴窑人,从小盼望跃龙门,想也想不到会进企业捧起了‘金饭碗’,月均收入过万。”在江苏泰慕士针纺科技股份有限公司缝纫车间,从小吃山芋长大的流水线班长夏培激动地说,1992年他们全家进城务工,从此住进楼房,2006年更是在城里买了属于自己的房子。

在泰慕士公司,像夏培这样的本土员工就有1300人。这家企业还把就业饭碗送到革命老区安徽六安,在吸纳900名农民上班的基础上,今年又投资5亿元新上针织面料和成衣项目,并资助当地20名孤困儿童完成学业。

用红军精神攻克技术创新的堡垒,不断做大产业富民的蛋糕。去年,如皋实现规模工业产值1223亿元、规模工业应税销售1063亿元,服务业应税销售1826亿元,建筑业施工总产值突破1500亿元,城镇、农村居民人均可支配收入分别达到49118元、23599元。

(感谢如皋市委宣传部、红十四军研究会、红十四军纪念馆大力支持)