包场镇人大代表施春伟:拓宽村发展思路,绘出“致富奔小康”美丽画卷 | 南通发布

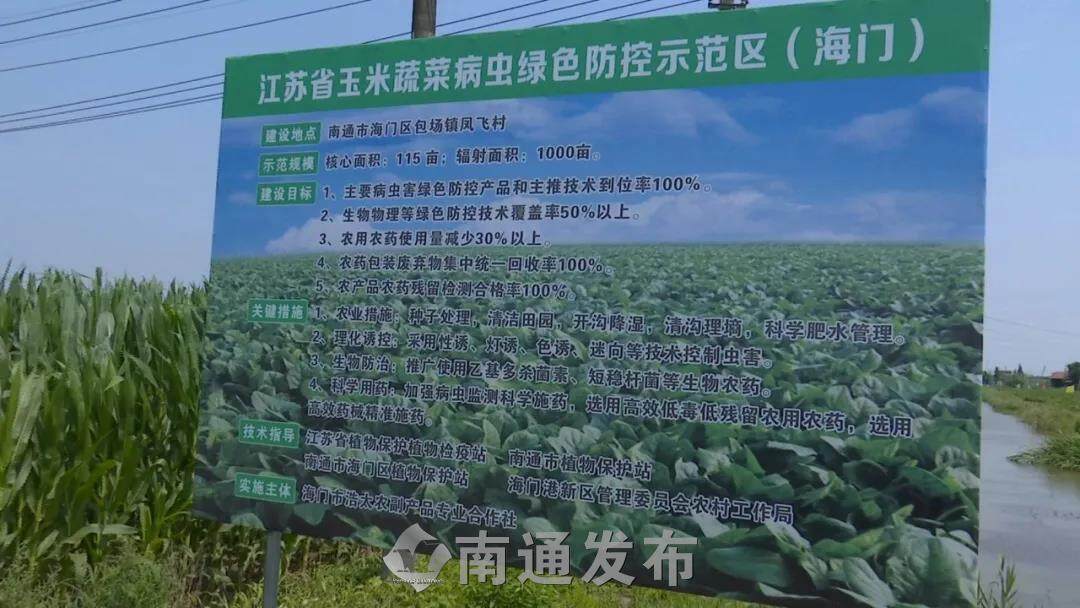

走进海门港新区凤飞村,只见成片的青玉米郁郁葱葱、长势喜人。包场镇人大代表、凤飞村党总支书记施春伟说,该片玉米是村里今年新引进的订单农业项目,亩产出超1000元,仅这一项便能获得营收11万元。

五年前的凤飞村还是个经济薄弱村,五年来,在施春伟的带领下,通过推进高标准农田建设、发展新型合作农场、村企合作抱团发展等模式,如今已成功蜕变成村营收入超百万的经济强村。

“农村唯一的资源就只有土地,要摘掉贫困帽子、走乡村振兴路,只能在土地上做文章。”施春伟说。2018年,凤飞村通过整合土地资源,建成高标准农田3500亩,既提高了农业综合生产能力,让农民由“靠天吃饭”变成“旱涝保收”,也为农业增产、农民增收奠定了坚实的基础。同时,为改变长期以来农村地区小沟、小塘无人管理,民沟零散、水体不活,环境脏乱差的局面,2019年,凤飞村开展河道疏浚整治工作,对太浩北路东段及凤飞片共计13条河道进行疏浚,并对太浩北路沿线剩余的24条规模较小的旧沟塘及村庄坑洼地进行填土、绿化,整合农村零散田块,增加耕地面积110亩。

如今,通过开沟活水、平整土地,不仅环境“大变脸”,约600亩的土地也得到了整合利用。连片的土地,合理布局的沟河,为农业规模化机械化现代化提供了有利条件,成功吸引了大包户。凤飞村目前有500多亩地承包给大包户种植稻麦等。在土地上做足文章,获取土地流转发包收入和政府奖励,凤飞村村营收入增加了50多万元。

乡村振兴激活自身“造血”能力。2019年6月,施春伟带领村里通过“党支部+合作社+农户”模式成立海门浩太农副产品专业合作社,流转了近500亩土地。除了种植传统的农作物外,2020年,合作社与能人合作尝试种植了112亩经济效益较高的黄秋葵,黄秋葵拥有生长快、采摘周期长的优势,产量最高时,黄秋葵的采摘量达到了亩产3000多斤,销售圈拓展到无锡、苏州、杭州等地。仅一季的黄秋葵,就让凤飞村增加了8万元村营收入。

在种植秋葵上尝到甜头后,施春伟又带领大家大胆创新,瞄准市场的供需行情,主动和农业龙头加工企业对接,走订单农业的路子。为了使时令蔬菜更好地打入市场,增加市场的知名度,凤飞村还注册了“凤庆年”品牌,申报了绿色蔬菜基地。另外,施春伟还鼓励村民们一起种植,合作社负责同价收购,带领村民一起增收致富。

在带领村里大力发展村集体经营新型合作农场的同时,施春伟还抓住了村企联建的契机。“海门港新区拥有很多大型企业,他们对蔬菜的需求量也不少,我们应该牢牢把握住家门口的市场。”施春伟说。随后,凤飞村通过打造“一农场”加“三中心”的“凤庆年”幸福农场联建路子,与艾郎风电达成协议,每年为其食堂供应时令蔬菜200吨,这一举措每年为村集体增加了20万元收入。目前,艾朗二期正在如火如荼建设,投产后预计再增加2500名员工,届时,凤飞村为艾朗提供的蔬菜将再增加200吨。

“由‘村企联盟’模式,我们也联想到,其实村与村之间也可以采取‘村村联盟’的方式,你种果园我种菜,你养蟹我养鱼,一起抱团投资,丰富市场需求,用经营企业的模式来经营村合作社。”施春伟向记者介绍着她心中的宏伟蓝图。

作为一名镇人大代表,一名村书记,施春伟积极拓宽发展思路,在凤飞村绘出了一幅“致富奔小康”的美丽画卷。