百科 | 邮票讲述“中国红十字会”发展历程 | 南通发布

本文从一个集邮爱好者的视角,简要说说中国红十字的诞生与成长的艰辛历程。

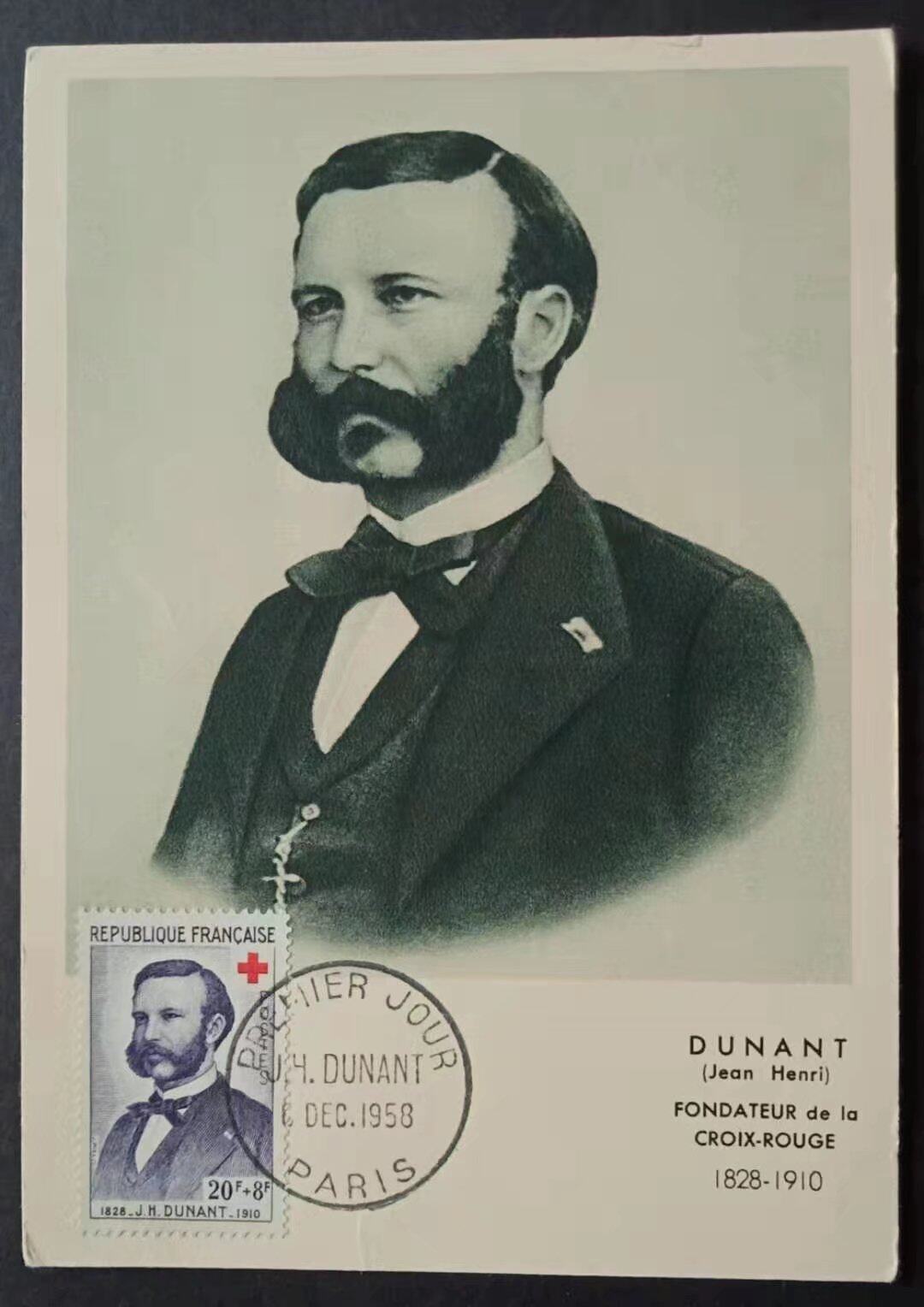

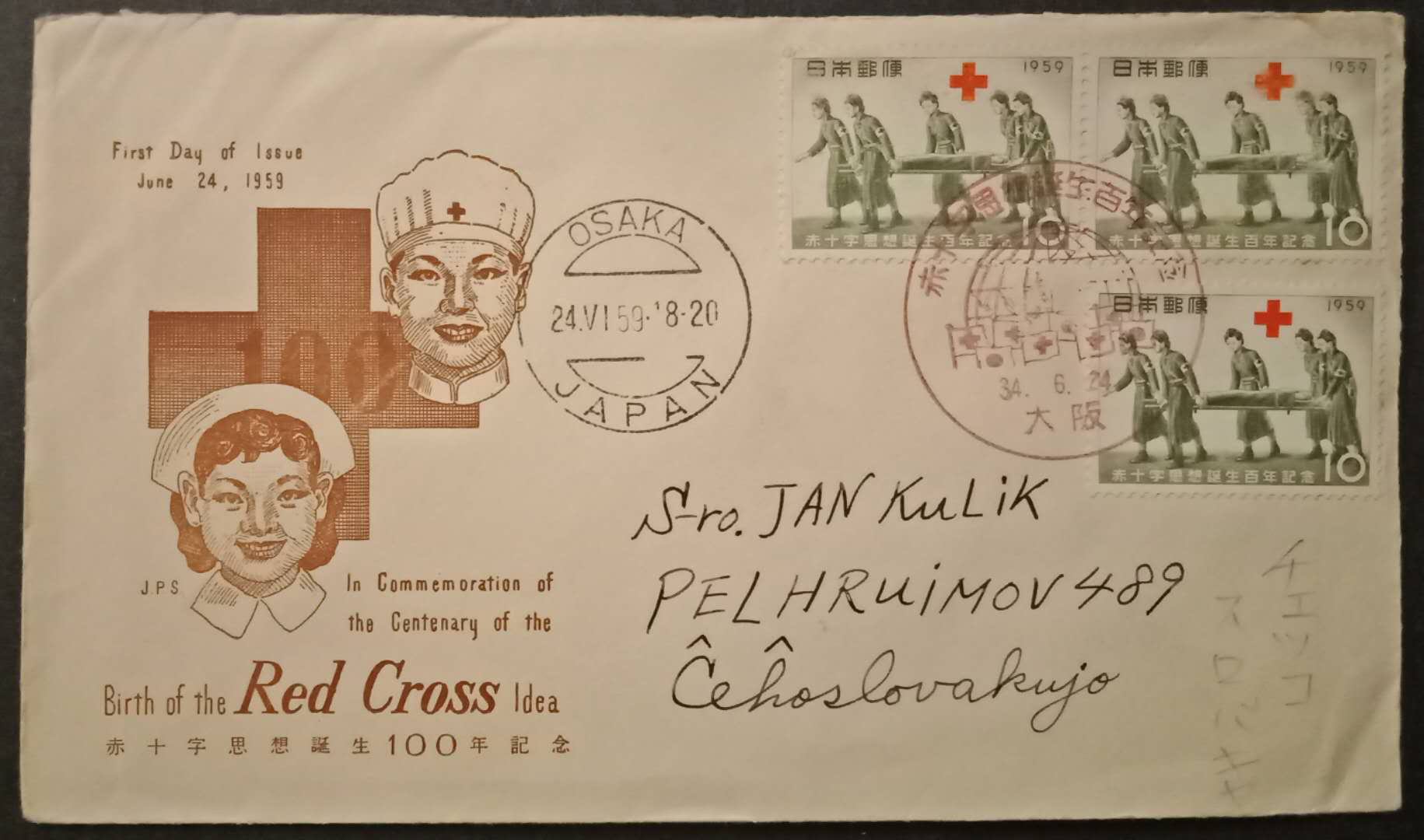

1859年6月24日,瑞士人亨利·杜南因参加索尔费里诺战场救护,产生了“红十字思想”。1863年,国际红十字运动在瑞士日内瓦诞生。随着越来越多的国家的加入,其人道主义精神迅速传向全世界,在中国则与传统的“仁爱”相互融合,为中国红十字的诞生打下了深厚的历史、文化基础。

△1958年12月6日,法国发行,纪念红十字创始人亨利·杜南附捐邮票。极限明信片。

△1959年6月24日,日本邮政发行《赤十字思想诞生100周年》,首日封实寄。

1900年,八国联军侵华。浙江绅商陆树藩依照“外国红十字之例,为救各国难民和受伤士兵起见”,在上海发起成立“中国救济善会”。救济善会一路北上,救护伤兵难民,成为中国红十字会之先声。

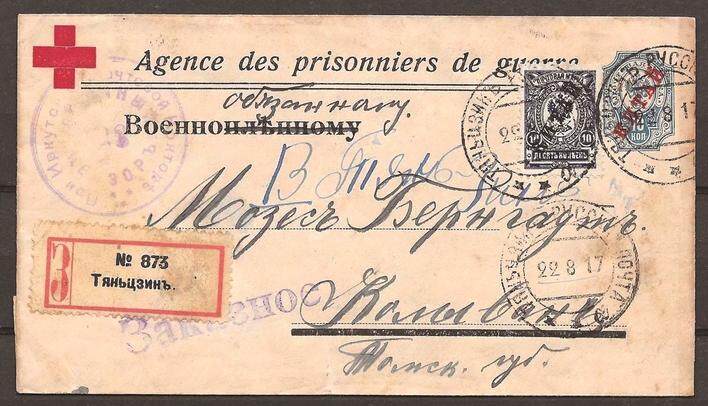

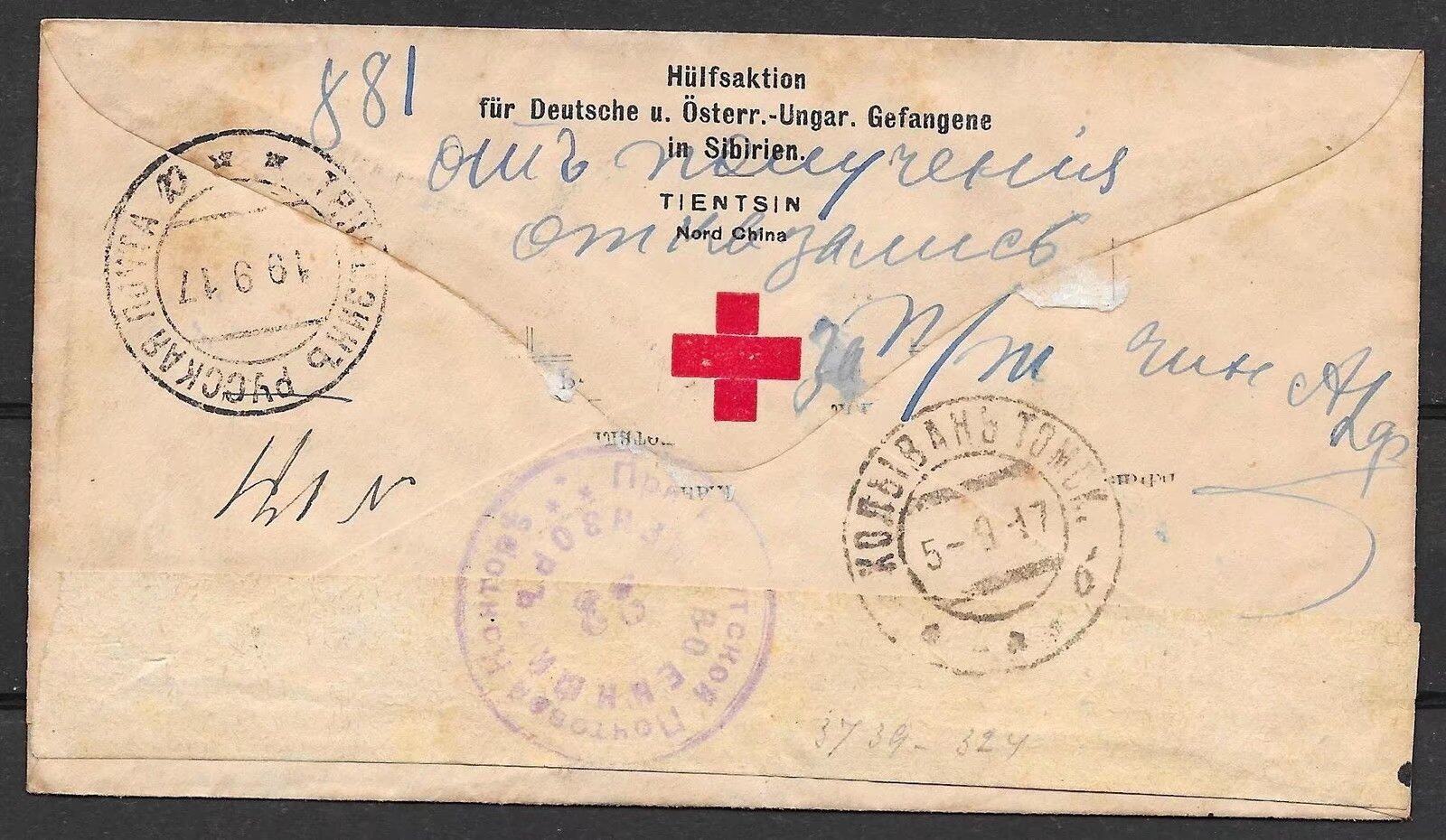

△1917年,红十字专用邮资封。由战俘营从中国天津寄往俄罗斯。由驻战俘营的红十字会负责转送。

“中国红十字会”生于1904年中国东北日俄战争。1904年2月,为救护中国难民,上海慈善家、海关道沈敦和与直隶候补道施则敬等人出于义愤,发起成立“东三省红十字普济善会”,后又仿效瑞士红十字会的章程和组织,在上海公共租界共同协商成立了“万国红十字会上海支会”。通过努力,得到了红十字会国际委员会会长的“书信认可”。清政府也立即予以承认并拨款支持。这就是官方认定的“中国红十字会”的前身。为此,新中国于1955年6月25日,发行纪31《中国红十字会成立50周年》纪念邮票一套。在中国红十字会会徽下方明确标注了中国红十字会诞生于1904年。邮票全套一枚,是新中国第一枚红十字邮票,也是第一套医疗卫生邮票。

△1955年6月25日,中国人民邮政发行,纪31《中国红十字会成立50周年纪念》纪念邮票,全套一枚。

另外,以纪31为标志,老纪特邮票进入新币值时期。

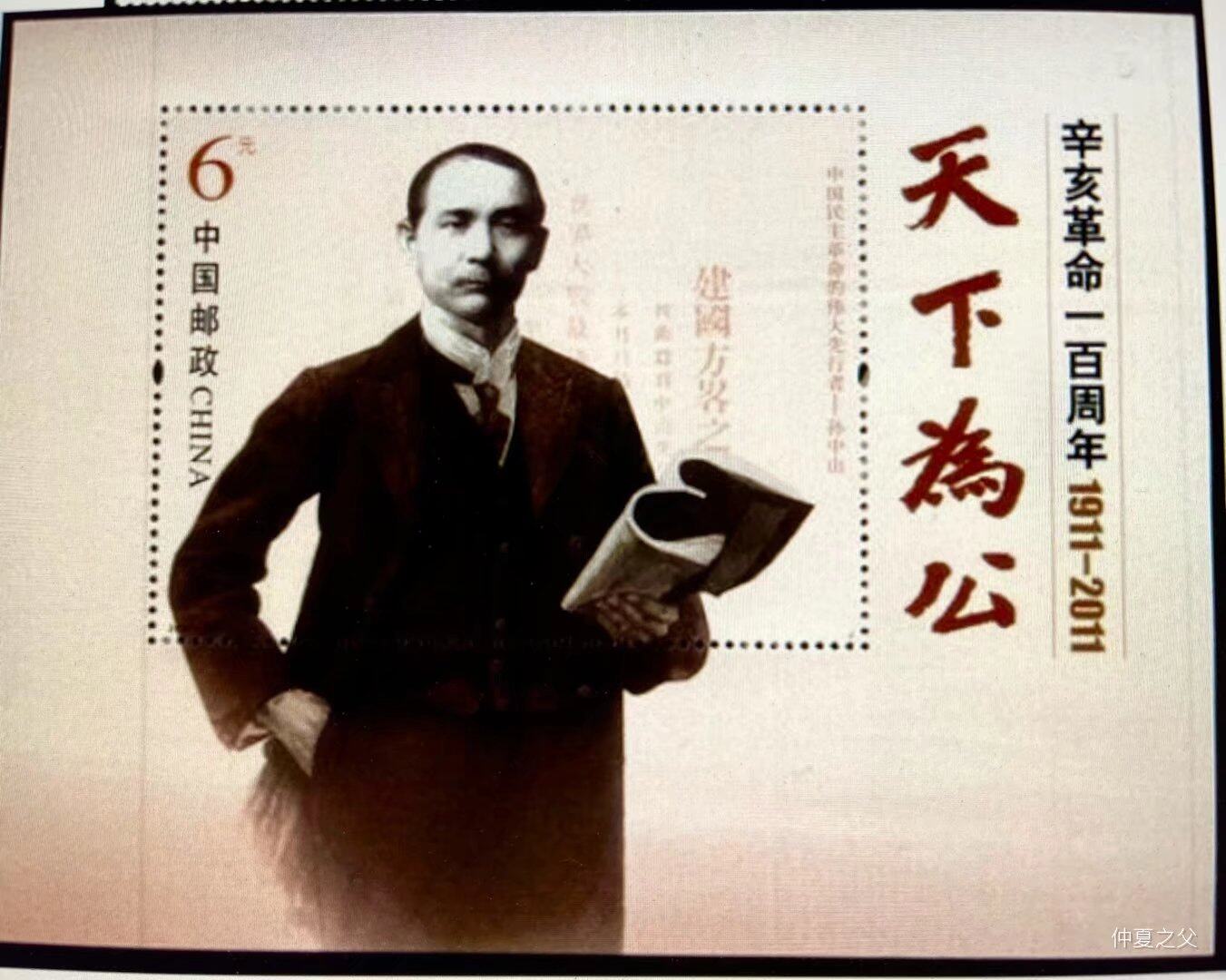

1911年,辛亥革命爆发,“中华民国”成立,原来的红十字会改名“中国红十字会”。

新中国成立后,“中国红十字会”迎来了新的发展机遇。1952年,经过多方努力和积极斗争,“中国红十字会”成为新中国在国际组织中第一个恢复合法席位的组织。其时,“中国红十字会”被定性为“中央人民政府领导下的人民卫生救护团体”,在新中国的经济建设和外交事务中发挥了特殊作用。

△2011年10月10日,中国邮政发行,《辛亥革命一百周年》小型张1枚。

我们也不能忘记,1966年之后的“文革”十年,红十字会被迫解散。2011年以来的天价餐费、郭美美事件、豪车事件等严重影响了中国红十字会的形象和地位。

△2004年3月10日,中国邮政发行,2004-4《中国红十字成立一百周年》纪念邮票,全套一枚。

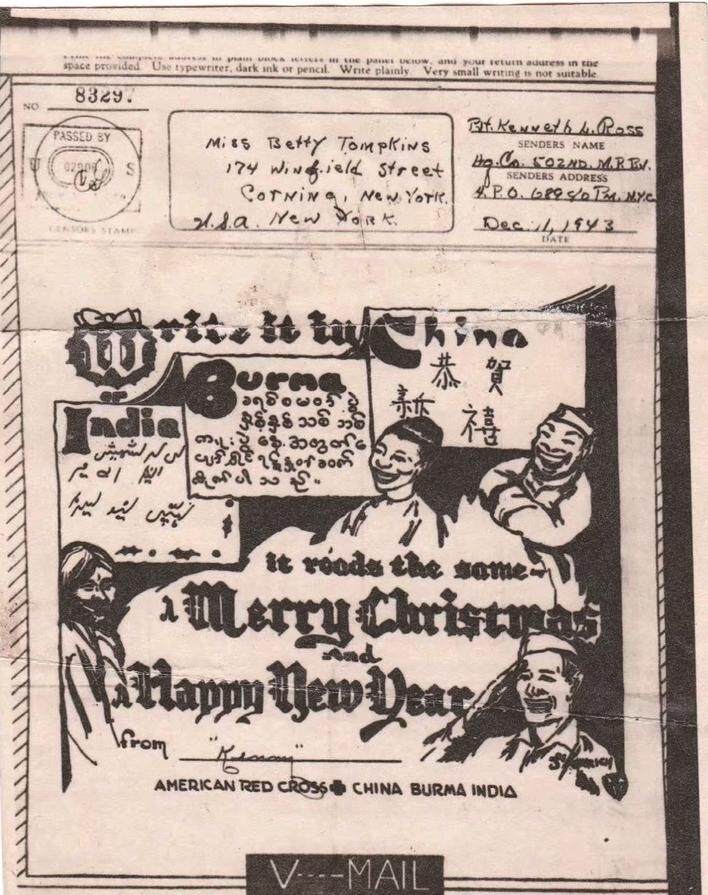

中国红十字会与国际红十字会和各国红十字会之间的国际交流非常广泛。特别是在中国抗日战争期间,中、美红十字会的合作与交流,我们可以通过收集“胜利邮件”,对这一段历史进行认真的研究。

△1943年12月1日,美国胜利邮件(V-MAIL)。

胜利邮件是美国在二战期间使用的军事邮件。英文缩写V-MAIL,原意是通过航空邮递的邮件,V代表胜利。通常做法是,士兵们在信纸上写信,交给有关部门审核并盖章后送通讯站,把信件拍成微缩胶卷,通过军用飞机送达目的地。美军通讯机构把胶卷还原成13.2×10.7cm纸质信件,套上专用信封送达收信人。这种方法既保密,又能大大地减轻邮件的重量和体积,便于运送。

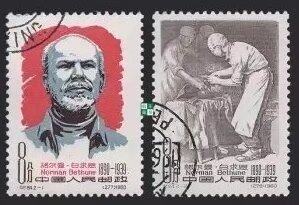

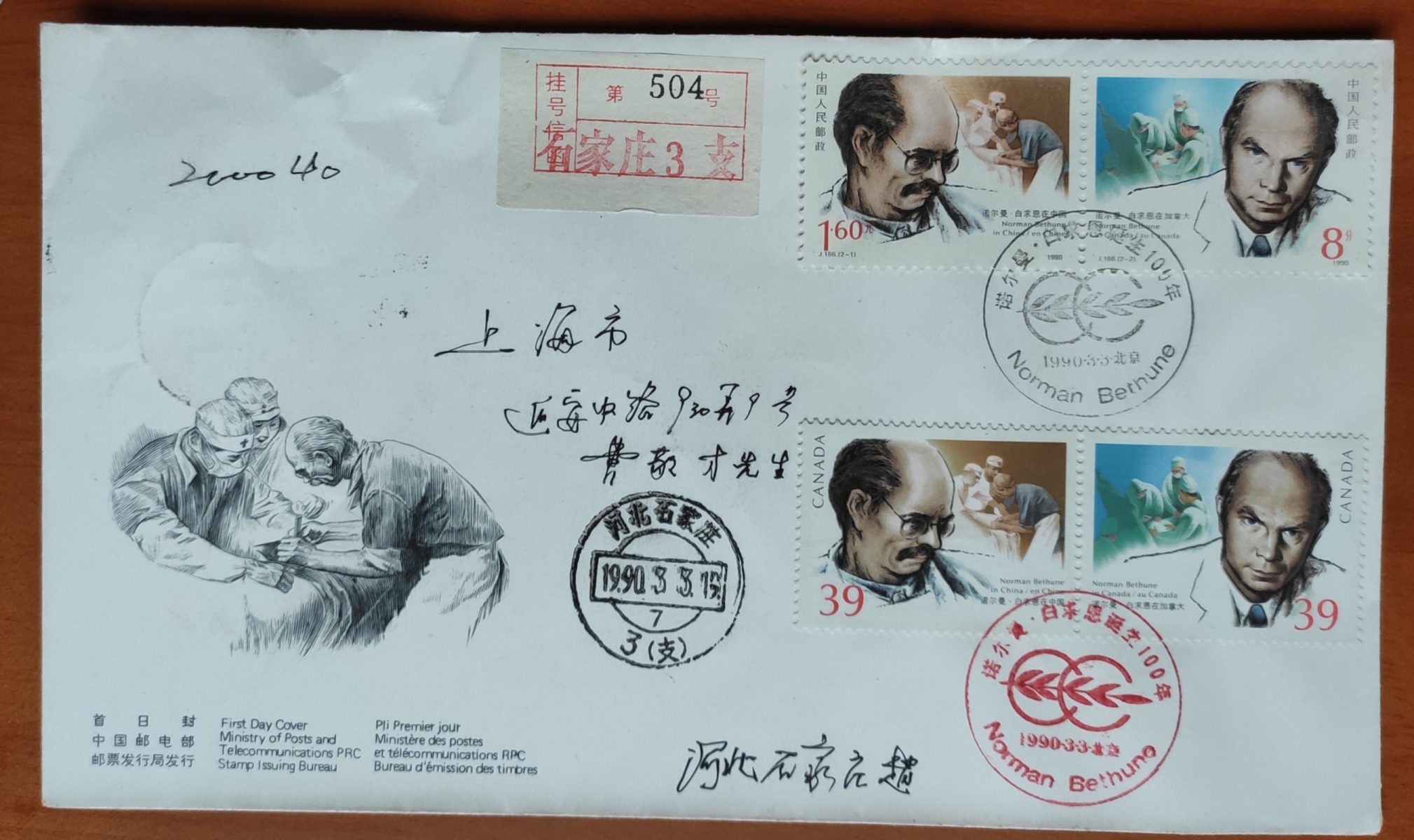

通过国际红十字会和各国红十字组织,帮助中国抗日战争的国际友人非常多,如史沫特莱记者、柯棣华大夫等等。其中,家喻户晓的是白求恩大夫。中华人民共和国邮电部为纪念白求恩,分别于1960年,发行纪84《诺尔曼·白求恩》纪念邮票1979年,发行J.50《诺尔曼·白求恩逝世四十周年》纪念邮票。并于1990年3月3日,与加拿大邮政公司联合发行J.166《诺尔曼·白求恩诞生一百周年》纪念邮票。三套邮票中,白求恩抢救伤员的画面来自吴印咸的摄影作品,配合白求恩手术的医生,头上戴的帽子上都有红十字标志。鲜为人知的是,白求恩的爷爷也叫诺尔曼·白求恩,也是外科医生。而且,他在1859年与亨利·杜南一起参加了索尔费里诺战役的伤兵救护工作,是国际红十字运动的传薪者。

△1960年11月20日,中国人民邮政发行,纪84《诺尔曼·白求恩》纪念邮票,全套2枚。

△中国人民邮政与加拿大邮政公司联合发行一套纪念联票。图为中国发行J.166《诺尔曼·白求恩诞生一百周年》纪念邮票首日封,销中国纪念邮戳。

△“白求恩踏着爷爷的人道主义足迹前进”,邮票齿孔移位加迭印变体。1979年11月12日,中国人民邮政发行,J.50《诺尔曼·白求恩逝世四十周年》纪念邮票。右小图为正票,全套2枚。

另外,民国初,由中国人创办、中外人士组成的影响较大的慈善组织还有很多,如以“红卍字”为标志的世界红万字会、以“白十字”为标志的中国华洋义赈救灾总会等,都是以赈灾为宗旨的民间慈善组织,为中国红十字会的诞生和成长打下了良好的群众基础。这些组织曾发行过赈灾印花税票,募集善款。

△1924年5月,中国华洋义赈救灾总会发行的“十字放光”-“慈祥”-壹分红-蓝色赈灾印花税票。

赈灾印花税票长相酷似邮票,作为一种收费形式,与邮政发行的“附捐邮票”有异曲同工之妙。从社会学效果看,它与附捐邮票的作用相同;就集邮学而言,它不能简单地用于专题邮集,除非上面的信息非讲不可,但在邮品上又找不到相关信息时,才可使用到专题邮集里。但是,它可以按照FIP的规则,编组专门的税票集参展。

△1944年10月10日,中华民国邮政发行的赈济难民附捐邮票,全套6枚。

△中华民国时期发行的浙江赈灾印花税票。加盖“卍”字。

中国红十字会有两个享有高度自治权的分会。中国香港和澳门红十字会,分别在1997年、1999年成为中国红十字会两个特别行政区分会。香港和澳门特别行政区也发行过多套红十字纪念邮品,共同见证了红十字运动在中国大地的沧桑和辉煌。

△2000年5月7日,中国香港发行《香港红十字会》特别邮票一套4枚,小全张一枚。主图是红十字会主要服务:输血、特殊教育、赈灾、志愿服务。图为小全张。

△2020年,中国澳门发行《澳门红十字会一百周年》纪念邮票,全套一枚。图为四方联。

1949年后,海峡两岸处于军事对峙,通邮、通航、通商完全中断。集邮界有许多邮品,见证了从“三不”走向“三通”的非常曲折的过程。其中,在“通信不通邮”期间,台湾红十字会组织起到了桥梁的作用,成了“红十字运动”史与“集邮”史上的一段趣话。

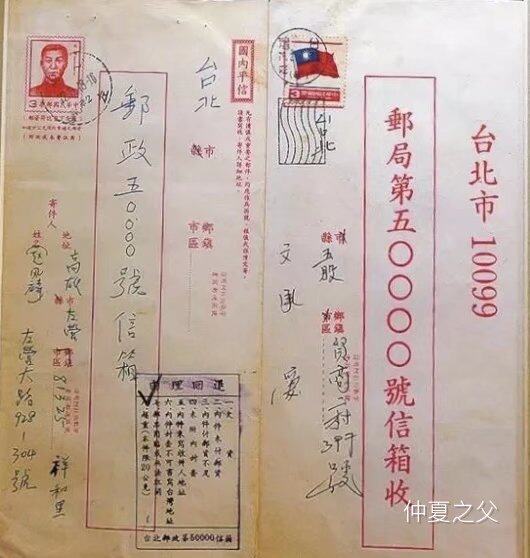

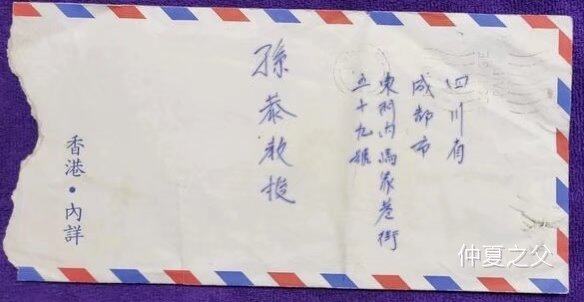

△1988年4月至1989年6月,中国台湾“通信不通邮”期间,经红十字会转寄的“双封包装”信封。

1988年4月,台湾当局在所谓“通信不通邮”原则下,宣布民众可以通过红十字会向大陆投寄信件。具体要求是:信封写好收件地址后,不许贴邮票、不许写寄信地址,寄件人处一律写“香港内详”字样。然后,用贴足邮资的大信封套住,寄往专为红十字会开设的“台北50000号信箱”。由红十字会统一送往香港,在香港将内信封盖上“邮资已付”戳,寄往大陆。直到1989年6月10日,改为贴上邮票寄香港再转寄大陆。

在“通信不通邮”期间,经红十字会转送的“香港内详”航空信共有369万多封。

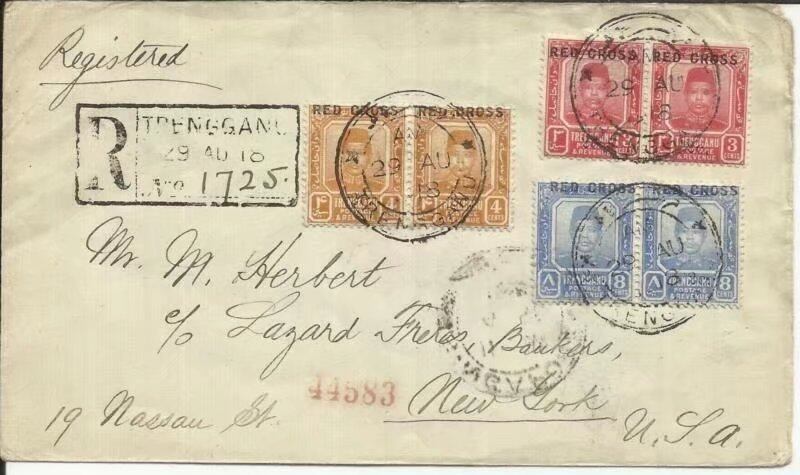

△邮票加盖红十字(Red Cross)实寄封。1918年8月29日从马来西亚寄美国纽约,9月4日到达新加坡,9月14日到达中国香港,10月22日到达纽约,10月23日投递。(注:当时正处于一战时期,西班牙流感沿着航线向全球传播,红十字会在邮寄过程中发挥了重要作用)。

1978年,改革开放之初,国务院以63号文件批准中国红十字会恢复国内工作,中国红十字会各级组织相继恢复,各项工作渐渐走向正常,开始走上不断发展的道路,已经成为中国特色社会主义事业的一个组成部分。(作者:仲崇俊)

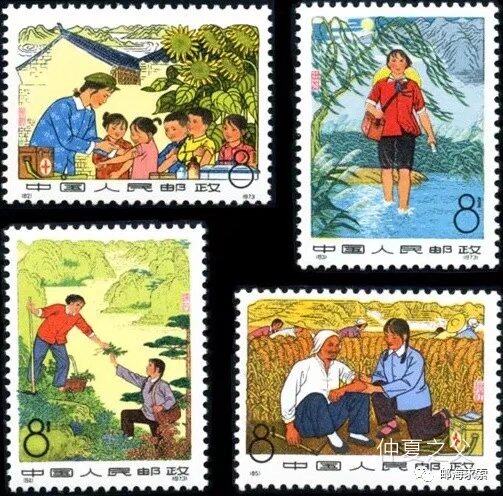

△1974年6月26日,中国人民邮政发行,编82-85《赤脚医生》邮票。全套4枚:预防,出诊,采药,治疗。

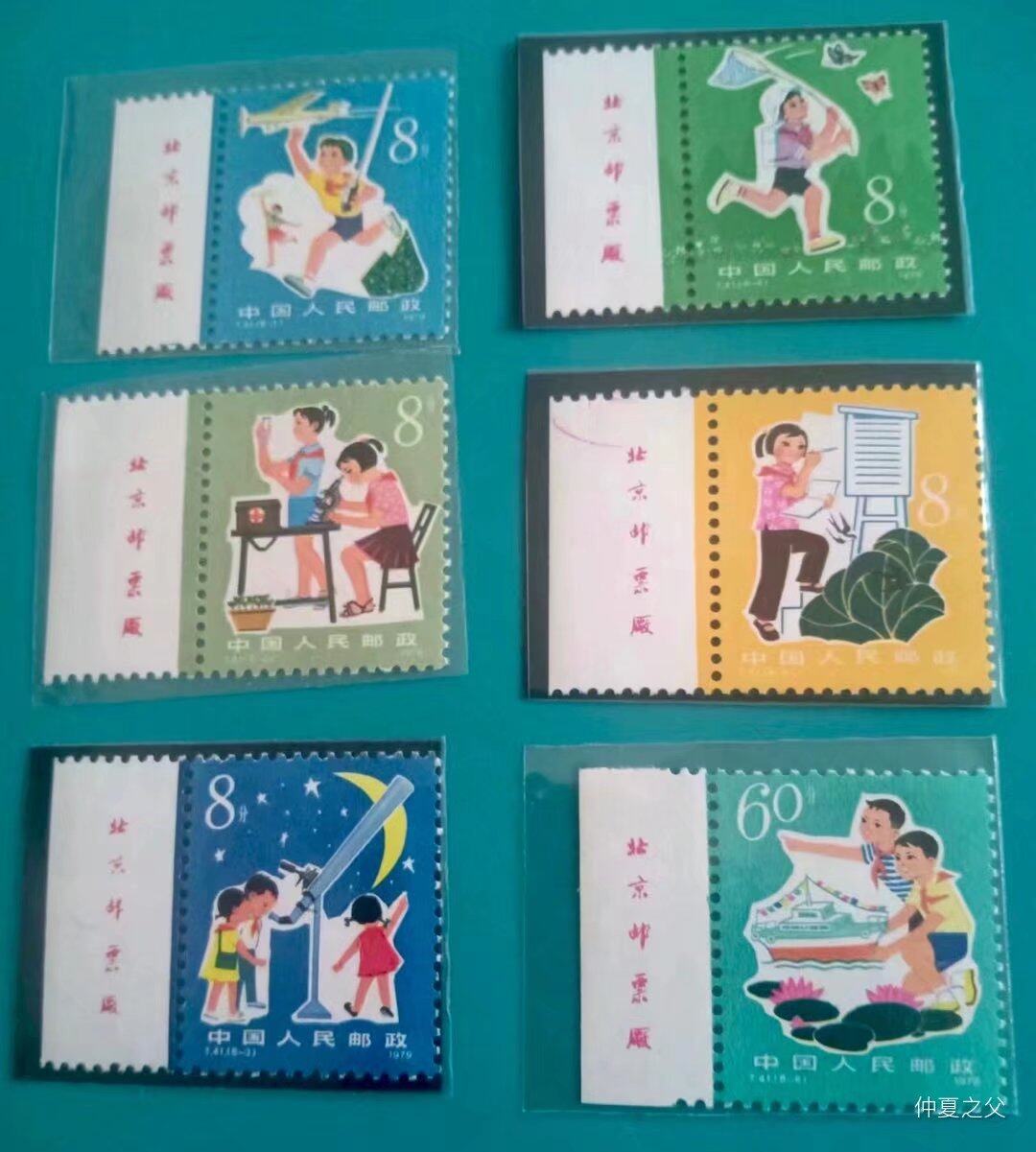

△1979年10月3日,中国人民邮政发行,T.41《从小爱科学》特种邮票。全套6枚。6-2.医学

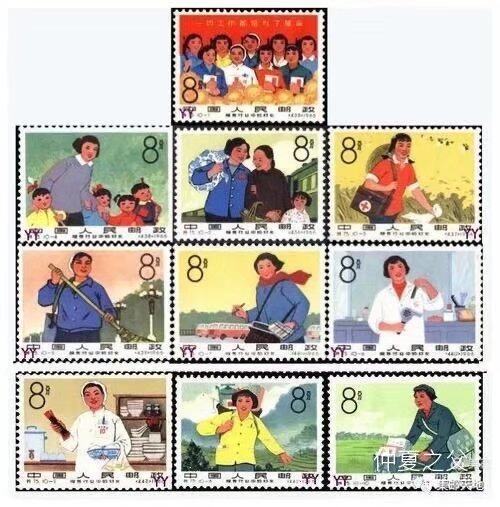

△1966年5月10日,中国人民邮政发行,特75《服务行业中的妇女》特种邮票,全套10枚。10-3卫生员。

△“红十字”下移变体。《中国红十字会成立五十周年纪念》采用雕凸套印工艺印刷,部分邮票出现套色偏移。

△2012年5月12日,中国邮政发行,2012-9《国际护士节一百周年》纪念邮票,全套1枚。图中南丁格尔奖章由红十字国际委员会设立和颁发。

△1984年5月29日,中国人民邮政发行,J.102《中国红十字会成立80周年》。全套一枚,四方联。

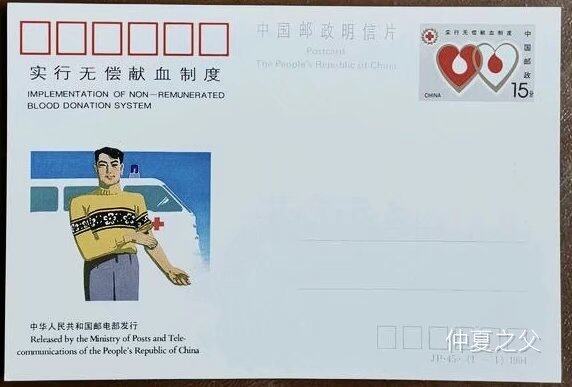

△1994年5月18日,邮电部发行JP.45《实行无偿献血制度》纪念邮资明信片一枚。

△1989年4月7日,中国人民邮政发行T136.《群策群力,攻克癌症》特种邮票。全套2枚,2-1防癌抗癌。

△2008年5月20日,中国邮政发行,特7--2008《抗震救灾,众志成城》附捐邮票。

△2020年4月6日,中国邮政《众志成城,抗击“新冠肺炎”》邮资机盖戳。

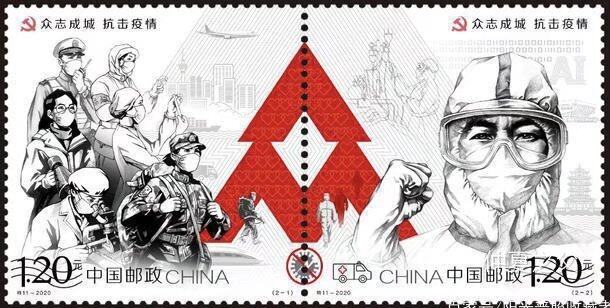

△2020年5月11日,中国邮政发行,特11--2020《众志成城,抗击疫情》。全套2枚。