电视纪录片《沙元炳》展映追踪:在镜头中探寻江海先贤往事 | 南通发布

112分钟的观影体验,沉浸式感受南通近代先贤沙元炳的风雨人生。由南通籍著名导演夏骏任总编导的大型电视纪录片《沙元炳》,在沙元炳先生的故乡如皋首映之后,又走进南通,进行了系列展映活动。9月15日,《沙元炳》南通献映会在滨江洲际酒店举行,夏骏导演进行了《解读沙元炳》的现场演讲。9月16日,一场观影分享会在南通读库阅读基地展开,夏骏与读库主编老六,以“纵观历史纹路,解读不朽人生”为主题展开了一场巅峰对话。记者全程参与了《沙元炳》展映活动,并独家采访了夏骏导演,听他畅谈创作中的心路历程。

夏骏导演

回眸:聚焦沙元炳的荣光一生

沙元炳是谁?许多人知道张謇,却不了解沙元炳。不少观众正是通过这次观影,清晰地聚焦沙元炳的荣光一生。

沙元炳(1864年—1927年),字健庵,实业家、教育家、诗人,生于如皋城内沙家河塘祖宅。光绪二十年(1894年),沙元炳在殿试中取进士,这一年大魁天下的状元正是张謇。1898年维新运动失败后,时任翰林院编修的沙元炳以双亲年高为由,谒告归养,改书斋名为“志颐堂”,以示退隐江湖。

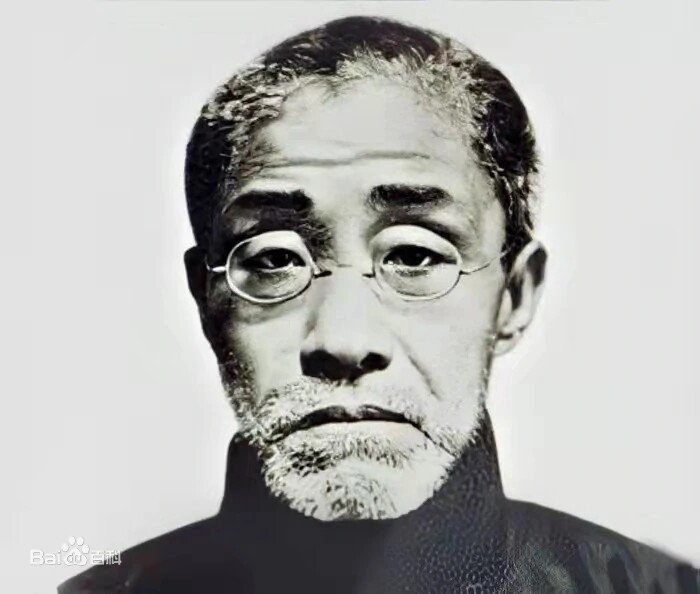

晚年的沙元炳,这是他留下为数不多的照片。

在清末“三千年未有之大变局”中,34岁正值壮年的沙元炳做出了自己的人生抉择。作为如皋巨家士族,仕途也起步顺畅,沙元炳却毅然走出了舒适区,踏上了一条充满艰辛与挑战的道路,正如片中所说的,“完成了惊险一跳”。

如皋沙元炳,与南通张謇不但同榜高中,更意气相投。两人携手同心,以实业救国、教育救国为己任,回到故乡造产富民,启迪民智。沙元炳作为核心成员参与了张謇在南通的大生纱厂等多项事业,他全力投资大生集团,参与创办了大达内河轮船公司、广生油厂等企业,与张謇共同筹建了通海五属公立中学(今南通中学)、南通图书馆等学校及社会事业。

沙元炳是如皋近代第一贤达,他全面领导了家乡如皋县的近代化事业,堪称如皋的“近代城市之父”。1901年,沙元炳创办了全国第一所公立小学——如皋公立高等小学堂;1902年,沙元炳创办如皋公立师范学校。辛亥革命前,如皋全县已有各类学校95座,一时成为全国教育大县。张謇由衷感谢这位同路人:“江北学校,通、如最先而最多。如皋设无健庵倡之,焉能如此?”

沙元炳参与创建的大达内河轮船公司

在如皋,沙元炳先后创办了广丰腌腊制腿公司、广生榨油公司、广生德中药号、耀如电灯公司、裕如钱庄、鼎丰碾坊等实业,他还创办大型垦牧公司大豫盐垦公司,组织成立水利会、测绘局、清丈局,创立如皋第一家公立医院,主持编修《如皋县志》。在沙元炳全力推动下,当时面积4000平方公里,人口140万人的如皋,经济、文化、教育、城建、社会公益等事业“脱胎换骨”。正如当时人们所评价的,“凡邑中有井水饮处,无不知沙先生者。”这也化作了影片的片尾曲,唱出家乡人对先贤的感怀之情。

沙元炳创办的如皋师范

张謇与沙元炳,犹如一对通海平原的“双子星”,珠联璧合,交相辉映,在江北苏中一带形成了相对完整的产业和教育体系,影响深远,光照后人。

大型历史文化纪录片《沙元炳》分为两集。上集为《江郎变计》,下集为《怀风饮泽》。 全片历时一年多拍摄制作,通过实地采风、实物遗存、人物访谈、情景再现等形式来呈现,人物立意饱满,剧情表达丰富,给人以耳目一新的视听感受。

还原:寻找沙元炳“湮没的辉煌”

夏骏毕业于沙元炳、沙元榘兄弟创办的江苏省如皋中学,17岁离开家乡赴京求学。他坦言,少年时并不知道沙元炳和他开创的事业,因为沙元炳一度在历史记述中消失了踪迹。

继电视片《张謇》之后,夏骏期望通过《沙元炳》的创作,再一次走进家乡、走近先贤,将沙元炳从历史的泥沙中“淘洗”出来。

“这部片子的难度在于沙元炳史料的缺失。特别是照片,在照相术已经不是稀罕事的年代,沙元炳居然没有留下什么影像。”夏骏介绍,目前能看到的唯二的沙元炳照片,是20世纪80年代如皋有关方面在苏州的一本《如皋教育状况》里找到的。夏骏团队试图在张謇先生留下的一些合影中寻找沙元炳的身影,依然未能如愿。1920年,沙元炳担任大生纱厂股东会主席,他在大生多家企业以第一股东的身份运作,但没有留下合影。

夏骏分析,沙元炳照片的稀缺,是他淡泊名利的体现。沙元炳骨子里是个精神贵族,又全身心投入到实事中,不愿将时间花费在那些表面文章上。夏骏谈到,1913年,沙元炳当选为江苏省参议会议长,但他不久托病辞归,认为“天下之患,莫大于任事者仅居其名而无事事之实”。回乡后,沙元炳担任了清丈局局长、水利会会长。参照现代职级,放弃正部级职务回来做个科级干部,自降“身份”,为的是更好地去做地方治理的实事。

《沙元炳》剧照:沙元炳辞去江苏省议会议长。

沙元炳留下的文字资料,除了其门人整理的《志颐堂诗文集》,更多的只是一些序言、诗词、墓志铭等。目前国内对沙元炳的研究成果很少,除了《沙元炳年谱》,连传记也没有。研究沙元炳,也需借助于张謇,创作者从张謇的日记、书信及诗歌酬唱里,寻找到沙元炳的踪迹。

夏骏请如皋支持合作,选编了30万字有关沙元炳的文字资料,形成了沙元炳的资料库。他将这些资料与国内一流的专家学者共享,请他们作为嘉宾在这部纪录片中解读、点评,“这样反向推动了对沙元炳的研究,相信会有越来越多的有识之士关注沙元炳。”

《沙元炳》剧照:沙元炳辞官回乡。

展映之后,有人认为电视片《沙元炳》的制作水准超过了几年前的《张謇》。夏骏认为,《张謇》是自己创作的第一部人物纪录片。此后,又拍了《颜子》《孔子母亲颜徵在》等历史题材的人物片。在这个过程中,影片制作的技术系统更成熟,服装、道具、化妆等再现历史场景的手段也升级了。到这次拍《沙元炳》,在整体风格和细节的把握上更上一层楼。

感言:迎接生命中的“朝阳时刻”

周末的南通读库阅读基地,《沙元炳》的放映让一批来自各地的读者先睹为快。夏骏与老六的对话,让意犹未尽的观众收获更多启迪。

《沙元炳》剧照:张謇与沙元炳。

“这部片子沉淀了我一年半的生命。生命中的每一年,都要活出价值来。人生在不同阶段、不同处境下,需要作出对未来的选择。”夏骏与观众们谈到了有关影片的人生思考时,谈到了与张謇同时期“状元下海”的陆润庠,他在苏州创办苏纶纱厂后回到朝廷,官至“副国级”的大学士,熬到清朝覆灭,实际上是陷入一段“垃圾时间”。而张謇和沙元炳投身实业、教育、城市建设,迎来了那个时代的“朝阳时刻”。

老六问夏骏,拍完《张謇》和《沙元炳》,这对“双子星”是否已经“完璧”?夏骏透露,这一阶段回到家乡梳理历史之后,将会继续拍人物片。就拿如皋来说,胡瑗、李渔、冒辟疆和沙元炳,堪称“四杰”。他们不仅是如皋的、南通的,也是中国的,是值得认真表现与解读的人物。

读库对话。

目前,电视片《胡瑗》的创作已经启动。17日上午,《胡瑗》创作研讨会在如皋召开。夏骏说,北宋大儒胡瑗,是继孔子之后改变中国教育理念的一代教育家,他的故事关联着范仲淹、欧阳修、王安石、苏轼等。在接下去的25天内,夏骏将行走8个省,去追寻胡瑗一生历程。夏骏谈到,他还关注了祖籍海门的董竹君这个人物,她是几千年来难得的一位用自己的实业成就来超越苦难、赢得尊严的杰出女性,关于董竹君的创作也已列入计划。

“每拍一部片子相当于读了一次博士。”夏骏告诉大家,他拍纪录片,都会采访大量的一流学者,并因此研究他们的学术成果。如拍《长江》,就请了150位各个学科的顶尖专家参与访谈。老六笑言,你这相当于“吸星大法”,将高手的毕生绝学吸了过去。

读库观影,让现场的观众认识并记住了沙元炳,不少人表示看到后半段已经落泪。从如皋长江镇赶来的陈女士告诉记者,他们一家三口专门来读库参加分享会活动。老家在河北秦皇岛的她,来南通工作已经七年了。在此之前,她了解到的南通名人有张謇、冒辟疆、李昌钰,今天,一部厚重的《沙元炳》,带来了深深的感动。