拜月、听神话故事、吟诵古民谣、吃月饼、做藕饼……中秋将至,共话朝番子老南通习俗 | 南通发布

中秋节是万家团圆的日子。地处长江三角洲北翼的南通,有着不少流传下来的中秋习俗。连日来,记者采访了多位熟知地方文史的老南通人,聆听他们回忆、讲述通城中秋习俗。

儿时记忆 难以忘怀

“月亮从东方慢慢升起,外婆把香炉搬到天井中,插上香。旁边方桌上放着月饼、藕、菱角、柿子、花生等秋季食品、瓜果。”77岁的安铁生老人回忆说,拜月仪式是第一步,拜完就可以品尝月饼了,“在我印象中,男人不参加拜月仪式。”

安铁生自幼在南通老城区长大,住在东北水关桥。他是退休中药师,对淮扬风味的传统江海美食情有独钟,曾撰写《南通老味道》一书。“小时候过中秋,家中六口人,外婆、父母、哥哥、妹妹还有我。”在安铁生记忆中,母亲做的藕饼很好吃,“肉末夹在两片白嫩的藕片当中,然后放入油锅内炸。”

20世纪60年代,物资匮乏,当时通城市民每年中秋节前仅领到一张可购一只月饼的票券。安铁生说,当年与家人共享月饼,冬瓜、豆沙、五仁、枣泥、椒盐、火腿等馅的苏式月饼各买一只,按人数各切数瓣,每种滋味的都可尝一尝。

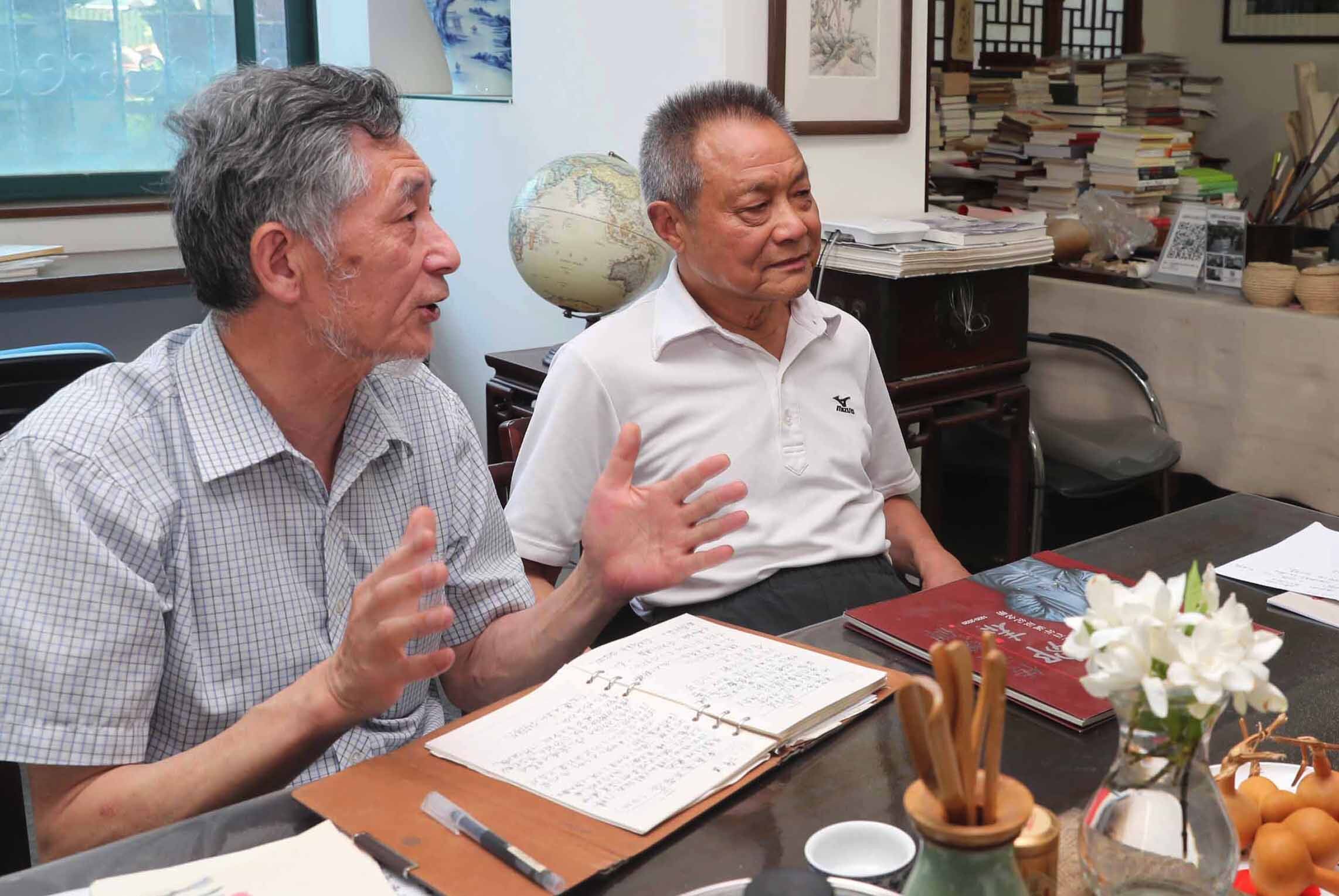

76岁的顾林昂老人是《崇川根脉》主编,该刊系崇川区和平桥街道“六桥文化社”主办,为内部资料型期刊,作为南通文史交流的平台。“月到中秋分外明,每逢佳节倍思亲。”在顾林昂记忆里,儿时听到的“嫦娥奔月、吴刚折桂”神话传说,盼的都是团圆,至今难忘。

传承乡音 把根留住

“中秋时节忙不歇,月饼掰掰当早茶,蒸蟹煮鱼煨鸽子,剥菱削藕切西瓜……”这是一首许多老南通人耳熟能详的顺口溜,囊括了南通地区中秋节关于吃的习俗。

82岁的南通名中医喜棠,至今还能吟诵几首关于中秋的通城古民谣,“亮月子、亮巴巴,亮月子照我家,梳油头、戴桂花,娘呢心里乐开了花。”“八月中秋月儿圆,月圆人也圆。中秋月饼甜蜜蜜,全家吃饼乐陶陶……”喜棠出身中医世家,老家住在西南营,其祖父喜海珊、父亲喜仰之均系全国著名中医泰斗。她与南通大学退休教师、崇川区新城桥街道侨友艺术团团长钱吉华是相交多年的好友。

“我和喜医生一起出版《南通古民谣集》,收录了50首南通古民谣,登台表演《南通古民谣》节目达到数百场。”钱吉华说,方言是地方文化重要的载体,有多少离家多年的游子,听到乡音时激动万分甚至热泪盈眶,一下子勾起他们的乡愁和乡情,“希望通城的年轻人,也能传承乡音,把根留住。”

传统民俗 继承发扬

老师绘声绘色讲《嫦娥奔月》神话故事和绘本故事《月亮姑娘做衣裳》,带着孩子们一起做月饼……中秋佳节来临之际,市银花苑幼儿园开展“圆圆中秋月,浓浓中秋情”系列主题活动,让幼儿了解和熟悉传统习俗,继承和弘扬传统文化。

汤志娟老师说,作为流传千年的传统节日中秋节,承载着人们关于团圆的一切美好,蕴含无穷教育魅力,“活动中,还向小朋友们介绍了一些通城中秋传统习俗。”孪生兄弟张航诚、张航瑜两位小朋友学会做月饼,还知道了爷爷奶奶小时候过中秋的习俗。

“月是故乡明,情是中秋浓。”通师二附校长张洪涛是地地道道的南通人,老家住在狼山脚下。他介绍,该校每年都要举办包括中秋节在内的传统节日民俗活动,这些沉浸式体验活动,让同学们感受到传统文化的独特魅力。“南通人现在过中秋的方式,与以往相比,保留了不少传统习俗,也有一些新变化。”张洪涛认为,时代在发展,传统民俗与时俱进才能更有魅力。