给宝宝做耳聋基因筛查划算吗?南通医学博士花8年算了笔“明白账” | 南通发布

花五六百元,抽取宝宝足跟一滴血,进行耳聋基因筛查,划算吗?南通大学公共卫生学院副教授、医学博士秦刚用他牵头的研究项目——“新生儿耳聋基因筛查队列研究”给出了肯定的回答。

近日,该研究团队相关成果在国际权威期刊发表,首次模拟了全国新生儿队列实施联合听力筛查策略的成本与其减轻长期听力损失影响的获益,得到了业内人士的高度关注。他通过翔实科学的数据论证了新生儿耳聋基因筛查的重要意义,并呼吁广大宝爸宝妈和有关部门引起重视,不让孩子的健康输在起跑线上。

当前,听力损失已成为我国第二大出生缺陷。在我市,新生儿听力损失总体检出率为4.5‰,高于全国平均水平。

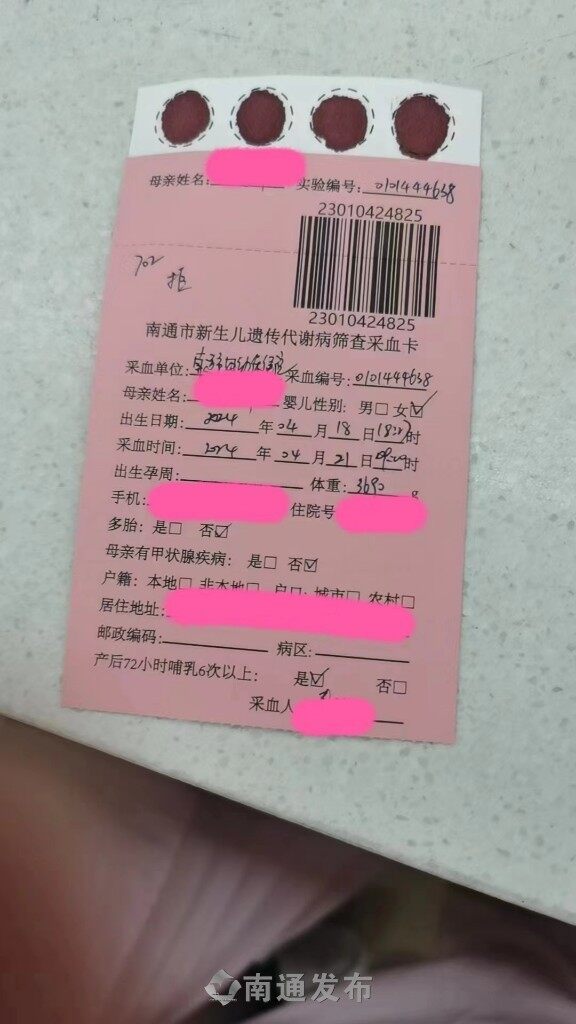

调查发现,新生儿听力筛查是我市妇幼保健传统检查项目,所有新生儿出生后48小时至72小时会予以听力初筛,未通过者在出生42天进行听力复筛,仍未通过者则于3月龄时进行听力诊断测试。

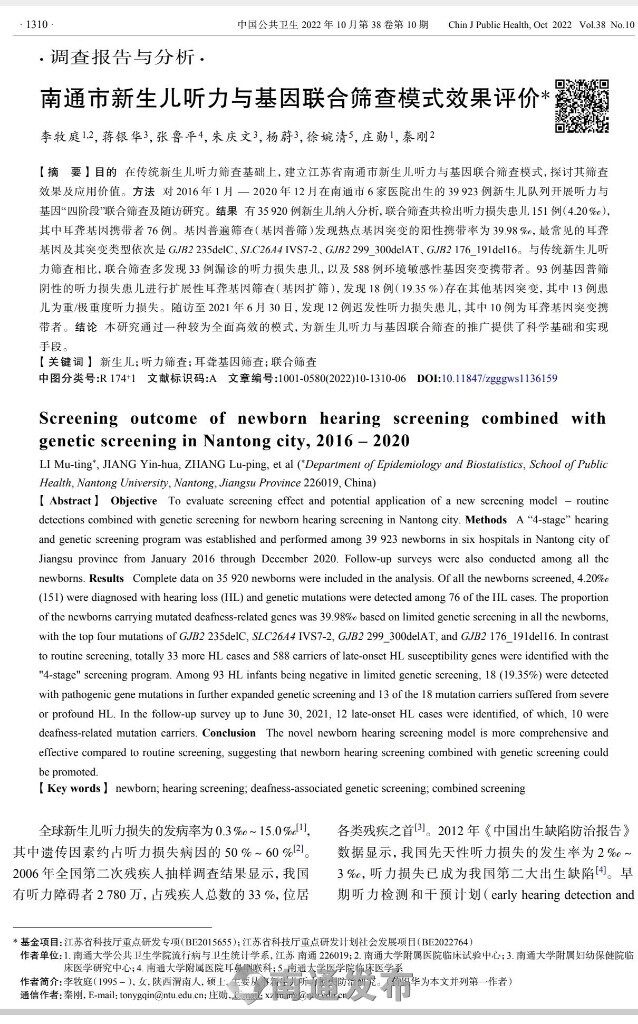

“然而,物理性听力筛查存在局限性,无法查找遗传学病因,可能会漏诊相当一部分渐进性、迟发性听力损失患儿,且无法识别携带致聋环境敏感性基因突变的危险人群,比如,易发生‘一巴掌致聋’‘一针致聋’等特殊患儿。”秦刚介绍,从2016年起,他牵头的研究团队开始了长达8年多的研究,收集了2016年至2020年间,南通市6家医院出生的35920名新生儿的听力筛查及其随访数据,进行了详细研究比对。他们注意到,在筛查出的76例基因突变阳性的听力损失患儿中,就有33例通过了传统新生儿听力筛查,漏诊率高达43.42%。而在这33例漏诊患儿中,又有25名为重/极重度听力损失。

“我们关注到,在我国,听力和耳聋基因筛查相结合已成为早期健康干预的创新方法并开始实施。目前,北京、天津等国内许多城市已经开始大规模进行新生儿耳聋基因筛查项目。”秦刚透露,早在2014年,我市就实施了智慧卫生协同创新工程项目——“新生儿遗传性耳聋基因筛查”。从2015年起,我市连续8年将新生儿耳聋基因免费筛查列入南通市为民办实事项目。

到底耳聋基因免费筛查项目是否值得长期开展下去?“这其实需要进行卫生经济学评估来确定这一筛查策略是否值得投资。”自2011年从香港大学儿童与青少年科学系博士毕业后,秦刚一直致力于新生儿基因筛查的相关研究。

“尽管在35920名新生儿中,仅筛查出76例致病性突变患儿和104例线粒体基因突变携带者,但通过决策树模型的精准计算分析,这一项目依然具有非常重要的卫生经济学价值。”秦刚告诉记者,在新生儿出生72小时后,只需要抽取足跟一滴血,就可进行耳聋基因筛查。“尽管遗传性耳聋是不可逆的,但通过筛查,可以实现早诊早治,最大程度地提升语前聋患儿的语言能力,提高生活质量,让他们更好地融入社会。对于一些易发生药物性耳聋的患儿,则可以通过筛查,提前防范,通过避免剧烈运动、撞击或避免使用相关药物,让耳聋终身不再发生。”

研究团队发现,与传统的新生听力筛查策略相比,新增联合耳聋基因筛查的策略不仅能提前多发现28.0%永久性先天性听力损失病例,而且能有效避免66.9%的语前聋病例和减少15.6%特殊教育的需求,可实现经济效益和社会效益的双赢。

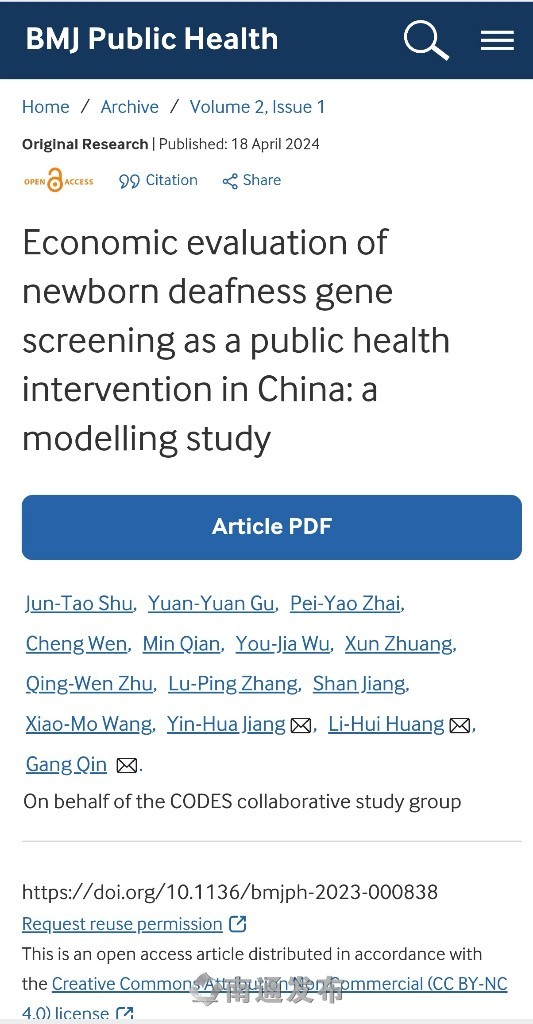

4月18日,“Economic evaluation of newborn deafness gene screening as a public health intervention in China: a modelling study(中国新生儿耳聋基因筛查作为公共卫生干预措施的经济学评价:模型研究)”的研究在国际权威期刊《英国医学杂志》子刊BMJ Public Health上发表,揭示了新生耳聋基因筛查作为公共卫生干预在中国全国推广的深远意义。

“我们开展这项研究,旨在通过以南通市儿童听力损失的主要致病基因和突变特点为代表性数据,探讨建立适宜我国的听力与基因联合筛查模式。”秦刚坦言,此项研究得到了来自国内外多个机构的专家学者共同参与和支持。其中包括世界卫生组织防聋合作中心防聋专家委员会委员、国家卫健委新生儿疾病筛查专家组成员、中华预防医学会出生缺陷防控专业委员会听力筛查学组组长、首都医科大学附属北京同仁医院教授黄丽辉,澳大利亚麦考瑞大学卫生经济学中心高级研究员顾源远,首都医科大学北京同仁医院博士研究生文铖等。

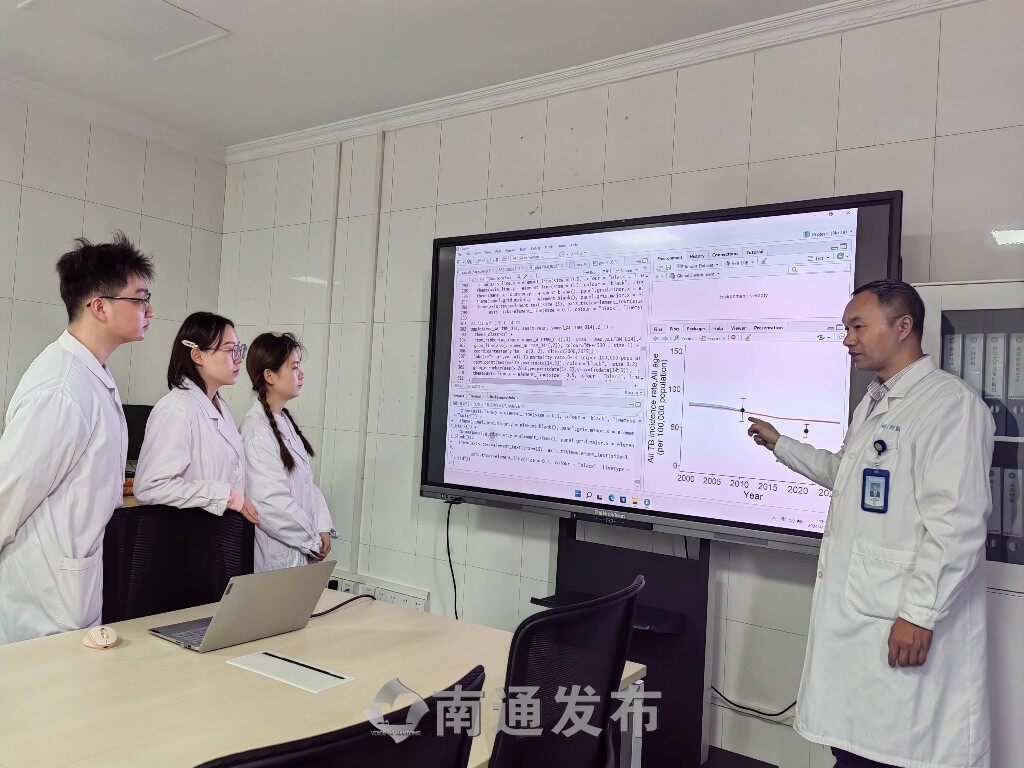

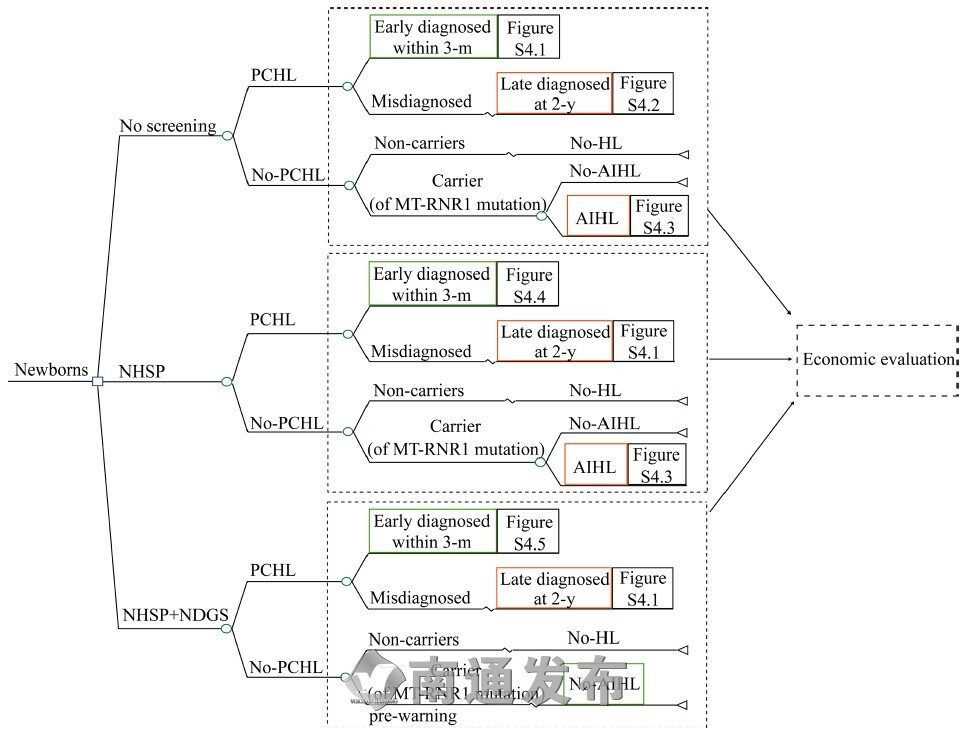

“团队的多元化背景和专业知识的汇集,为研究提供了宝贵的视角和深度,确保研究能够全面、精确地评估新生儿耳聋基因筛查在公共卫生领域的经济效益。”秦刚介绍,该项目前期花了大量时间进行数据整理,比如,一个患儿的资料往往散落在新生儿科、五官科、儿童保健科等多个科室,搜集整理工作非常繁琐;同时还需要查找全国22个省份37个城市耳聋基因筛查的相关资料,光查阅文献就达500多篇;耳聋又分为轻度、中度、轻中度、重度、极重度等,并且各阶段之间会互相转化,需要核实相关统计的准确性;历时半年建成模型决策树,将南通的数据放入模型中推算出全国的数据;决策树模拟了人从出生到死亡的全过程,设置了80多个参数,每个参数随机抽样1000次,计算的工作量相当大;此外,国内数据还需要与泰国、澳大利亚等其他国家的数据进行比对,从而验证模型的准确性......

(模型框架示意图)

去年3月,秦刚还带领研究团队前往南通市特殊教育中心开展问卷调查,了解耳聋学生入学费用、相关补贴、未来就业情况等情况,为研究项目提供更加全面的支撑;为详细了解人工耳蜗、助听器等在临床使用的效果,团队与通大附院耳鼻喉科张鲁平、儿科吴尤佳等多名专家进行了深入访谈;该项目得到了市一院、市二院、市三院、市妇幼保健院、市六院、瑞慈医院等6家医院的大力配合,使数据收集工作得以顺利进行。

4月26日,秦刚带领南通大学公共卫生学院的学生束俊涛等人,前往市妇幼保健院,开展“新生儿听力与耳聋基因联合筛查科普讲座”,并走进产科病房、孕妇瑜伽课、分娩冲刺班,向广大孕产妇发放科普宣传资料,普及新生儿耳聋基因筛查的相关知识。

2021年1月,秦刚研究团队专门成立了民非组织——“江河慕听公益中心”,带领学生深入市区各大医院、社区等地开展新生儿耳聋基因筛查的科普公益宣传,产生了良好的社会反响。

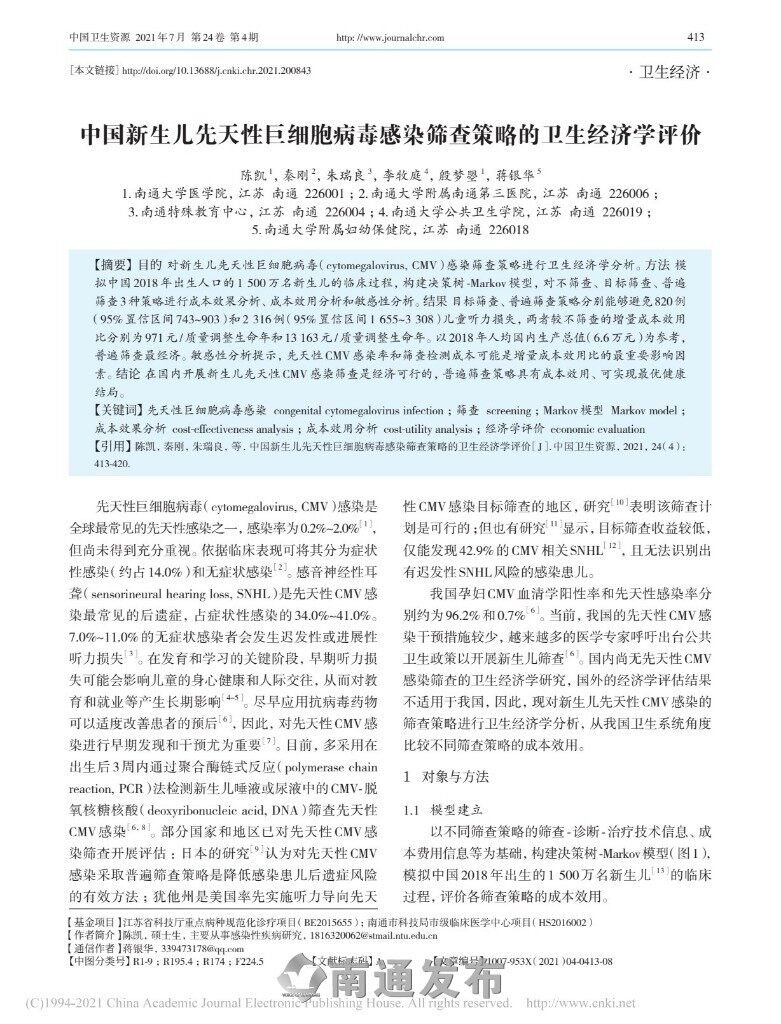

事实上,早在2020年,秦刚就带领团队开始了新生儿听力筛查的相关研究,截至目前已在《JAMA Network Open》《中国公共卫生》等期刊发表了4篇科研论文。“新生儿听力损失的发生率,反映了本地区对于公共卫生政策层面的听力与基因联合筛查模式建立的必要性。”秦刚指出,造成新生儿耳聋的,除了基因方面的因素外,还有非基因因素,其中非基因首位因素就是巨细胞病毒感染,可通过唾液筛查进行,成本相对低廉。为此,他建议,我市将巨细胞病毒筛查和耳聋基因筛查一并纳入新生儿筛查项目。

“南通市新生儿耳聋热点基因突变携带率为39.98‰,而与耳聋相关的基因多达几百种。目前,我们所研究的耳聋基因筛查仅涉及4种基因15个点位。下一步,团队将进一步深化新生儿耳聋基因筛查的相关研究,将临床数据转化为可执行的卫生政策,让更多儿童受益。”身为通大附院研究型病区副主任、主任医师,秦刚表示,随着精准医学的发展,这项研究的价值和意义还将进一步凸显。

“美国新生儿的耳聋发生率与中国不相上下。此次发表的科研论文将团队研发的数据模型公开,也为其他国家、其他疾病的遗传筛查研究提供了有益参考。”业内人士认为,此项研究在遗传筛查和早期干预措施的整合应用方面,为全球公共卫生干预策略的优化提供了新的视角和证据支持。