南通电影新作《长大的儿童》即将开拍 大银幕再现李吉林老师感人故事 | 南通发布

由南通·通州“童声里的中国”少儿艺术创研活动基地打造的电影《长大的儿童》,近日在北京和南通连续举办展开剧本创作座谈会,进入剧本最终定稿阶段。这部影片以著名儿童教育家、“全国教书育人楷模”、情境教育创始人李吉林为原型,片名来自李吉林感人至深的文章《我,长大的儿童》。

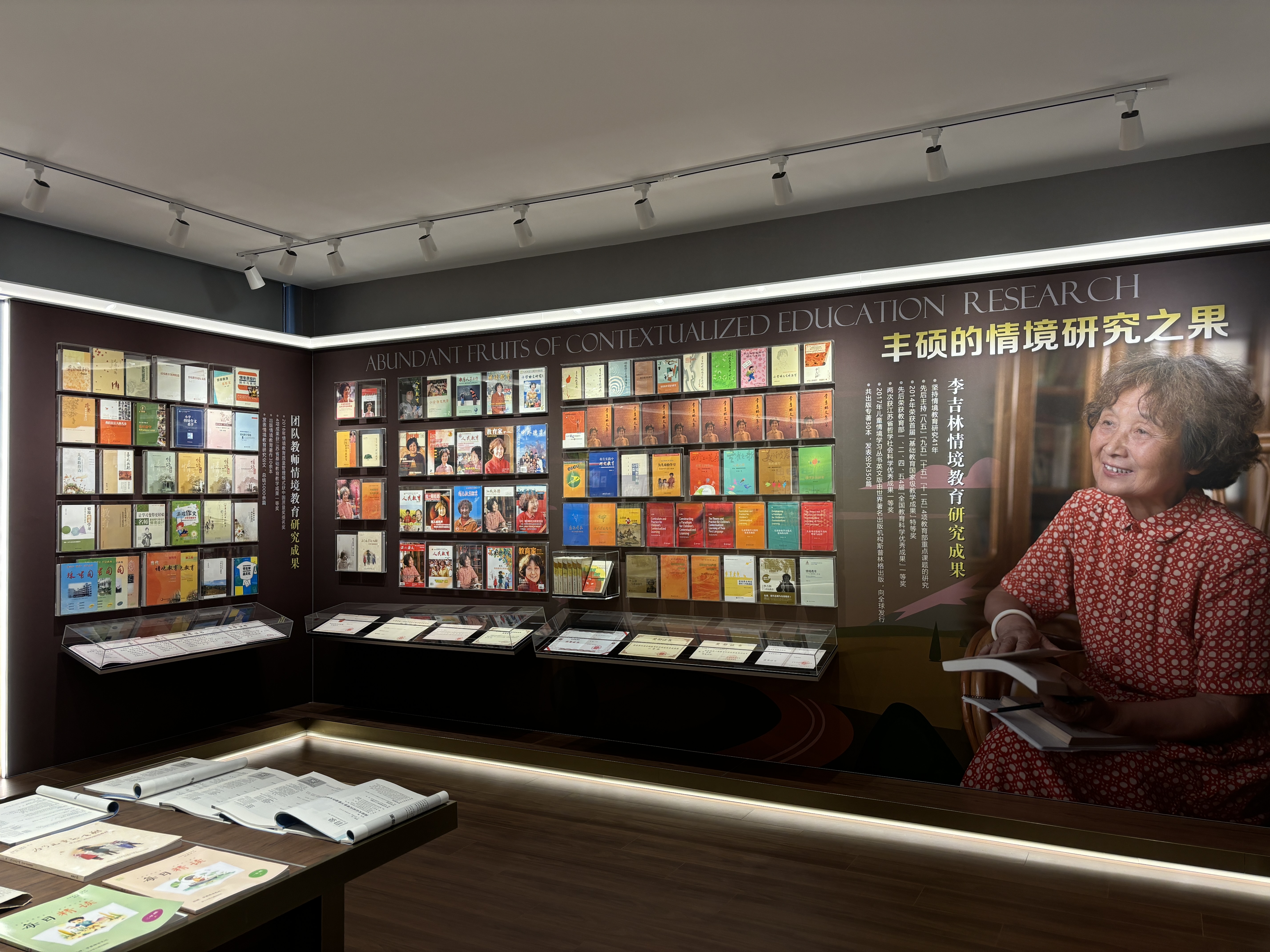

李吉林情境教育展览馆

这部新片邀请曾获“全国十佳导演”的陈应歧执导,南通籍导演、编剧徐伊亮执笔,通过儿童的视角,生动讲述李吉林为党育人、为国育才、一生献给儿童的感人事迹。作为继《向日葵中队》之后的第二部“爱的系列”儿童电影,《长大的儿童》旨在弘扬教育家精神,传递温暖向上的教育力量,树立新时代教师典范,带给全国广大师生心灵的鼓舞和激励。

编剧就是现实版“长大的儿童”

在树木丛里寻找蒲公英、到荒地上种植小树苗、去江边欣赏日出、在童话节里感受多彩的童话世界……上世纪70年代末,这些场景都发生在李吉林的语文课堂上;她带领着学生,亲近自然、深入情境、体验情感,“一堂课把自然课、劳动课、音乐课、表演课都一起上了。”

“我就是情境教育培养出来的,是深受李老师影响的一名‘长大的儿童’。”编剧徐伊亮毕业于通师二附——情境教育的滥觞之地。在她看来,自己的成长与李吉林老师有着千丝万缕的联系。她说,“那时候我的语文老师是李老师的大徒弟施建平,而我的爷爷曾经是李老师的老师,我的外婆也和她共事过,所以我对李老师非常熟悉,也是剧本里这些故事的亲历者。”

当徐伊亮写道,“1990年冬,江城小学第一届童话节启幕,学校一夜之间被布置成童话世界……”时光倒流,有关首届童话节的回忆跃然于脑海。那天,年仅10岁的她戴着自己制作的美人鱼头饰、兴高采烈地踏进校园;整个学校更是张灯结彩,挂满了卡通图像,同学脸上都洋溢着灿烂的笑容。“那时候的童话节设有讲故事比赛等一系列活动,我们不仅要戴各种卡通头饰,还要边讲边演童话故事,特别热闹。”

除此之外,令她印象较深的就是语文课上,通过一次次角色扮演,老师带领学生理解、学习课文。“《晏子使楚》这门课是一堂大型的公开课,当时演得非常成功,在全校都‘火’了,我饰演的晏子也收获了很多老师的表扬和肯定。”许是从小被播下了种子,徐伊亮长大后毅然选择了戏剧的道路,专注于影视剧导演、编剧工作。

从业20多年,这是她第一次将笔触伸向家乡、落在熟悉的人身上,具有特别的意义。

在翻阅资料的过程中,一张“世纪合影”成了最意外的收获。照片里,徐伊亮头戴大红花,与同学们一起围绕在李吉林老师身边;李吉林佩戴红领巾,用微笑面对学生,无形之爱静静流淌。

孩童时期的徐伊亮(左一)和李吉林老师

探寻情境教育的美好与力量

基于对原型的感知,徐伊亮将创作主题定位在“用儿童的眼睛,看‘情境教育’带给学生什么”。全片选取真实的、具有代表性的生活、工作故事,借助李吉林1978年重返教育岗位后带的第一批实验班学生金笑笑的视角,带领观众走近、认识这位特级教师平凡却伟大的一生。

李吉林生前办公室

“诗意的、温暖的、美的”,是主创团队达成的共识。其中,“美”既是这部影片的关键词,又是李吉林教学的信条。1978年,一套新的统编中小学教材,即第五套全国通用教材出版,李吉林顺势选择从中高年级回到低年级任教,着手进行小学语文改革。起初的五年,她受“情以物迁,辞以情发”的启发,带学生们走出校门、走进自然,在真实生活中获取鲜活的作文题材。紧接着从作文走向阅读,她把艺术带到课堂,让课堂美起来,开发创设了六条途径——生活展现情境、音乐渲染情境、图画再现情境、表演体会情境、模拟操作情境、语言描绘情境,培养孩子的审美能力,让其学会欣赏美、创造美。

为此,剧情也设置了诸多“美”的场景,例如,在讲授《小小的船》一文时,她以手风琴作伴, 弹奏同名乐曲,引导孩子们展开想象,徜徉于夜空中。跟随李吉林的脚步,“美好”还发生在长桥、文峰塔、人民公园等地,故人旧景牵出通城儿女的情愫。

“美好的同时也要有力量。”江苏情境教育研究所副所长、李吉林徒弟丁伟认为,美中有内涵、有力量才会被大众广为流传,“李老师的‘力量’主要体现在教育改革,而且这种改革是面向所有学生,不是个别学生,也不是问题学生。”实践中,李吉林探索出主题性大单元综合课程,在学校开展童话节、丰收节,以及“月圆中秋”“中国近代第一城”等系列活动;创设野外情境课程,让孩子们在认识周围世界的同时,逐渐积累对自然、社会生活的情感,从而起到“乐学高效”的作用。

如何通过镜头语言,让儿童感受到切身的爱,又能体现师者创新精神,丁伟坦言,“这是一项艰巨的工作”。但众人拾柴,一群有情怀的人聚力,正在将难事攻破,共待花开。

剧本已出5稿预计9月开机

4月23日,电影《长大的儿童》在北京举行剧本讨论会。原国家新闻出版广电总局副局长、中国电影基金会会长张丕民,原国家新闻出版广电总局副局长、中国广播电视社会组织联合会副会长童刚,中国夏衍电影学会会长、国家一级导演江平,中国儿童少年电影学会会长黄军,南通影评家梁天明等参加活动。

会上,与会专家一致认为儿童电影《长大的儿童》选题很好,突出了“爱的教育”主题,面向孩子们讲述教育家育人故事和先进事迹,弘扬了中国特有的教育家精神,具有很强的感召力和引领力,充分肯定了剧本中的人物形象塑造、叙事以及情感表达,并从剧本的情节节奏、戏剧冲突、语言风格、场景环境等方面给予了合理化建议和建设性意见。

4月29日,主创团队回通针对专家提出的建议,对剧本再作研讨,进一步强化、完善作品内容。至此剧本已经过了五稿,计划于今年9月开拍。

“目前,儿童演员海选招募工作已开启。摄制团队还将前往各地调研采景,以求还原上世纪八九十年代的校园场景。”导演陈应歧还透露,主演阵容或将有通籍著名演员参演,突出影片的本土化特色。

“童声里的中国”少儿艺术创研活动基地副主任张锋介绍:“作为‘爱的系列’儿童电影之二,该片与第一部电影《向日葵中队》的共性在于,都讲述的是校园故事,不同点是后者聚焦的是一个班级、特殊儿童,前者李吉林所创设的情境教育影响的是全国儿童,对当下甚至未来幼儿启蒙教育仍然有着启示意义。”

《长大的儿童》还有一层特殊的含义。在“童声里的中国”少儿文化艺术活动品牌创建之初,李吉林作为发起人之一,支持少儿文艺事业发展。在交往中,她数十年如一日,将毕生奉献给儿童的精神,令张锋备受感动。他说:“李老师的精神值得我们每个人去学习。作为少儿文艺工作者,我们有责任把李老师的故事讲给更多人听,也希望通过这部作品讲好南通故事,传递时代精神,赓续时代薪火。”