小记者与大博士“零距离”对话 | 30名小学生走进通大神经再生实验室“探秘” | 南通发布

5月25日至6月1日是全国科技活动周。25日上午,来自市实验小学的30名江海小记者相约走进中国工程院院士顾晓松领衔的南通大学教育部神经再生重点实验室,参加“走进神经科学,传承科学精神”科普活动,开启了一场别开生面的科学之旅。

研究生小姐姐精彩开讲

壁虎断尾后为什么能再生一个新尾巴?斑马鱼为什么叫作模式生物?为什么要在实验动物身上开展科学研究……在“科学小讲堂”环节,通大神经再生重点实验室研究生杨学娃用小姐姐的耐心和细致,结合图文并茂的PPT展示,向小记者们通俗易懂地科普“中枢神经”“周围神经”等相关知识,娓娓道来神奇的“动物世界”。

“很多人对壁虎高超的爬墙本领以及断尾再生现象充满疑惑,将其列入‘打不死的小怪物’行列。其实,科学家们也是‘好奇宝宝’,针对这个问题,他们开展了庞大的科学研究。”杨学娃介绍,通大的科研团队研究发现,壁虎体内一类特殊的β-角蛋白会出现大规模的基因扩增,控制着壁虎脚趾上密集排列的刚毛的形成,正是由于有这些刚毛,壁虎才能够攀岩走壁、轻松黏合在光滑的物体表面。“原来如此,壁虎真厉害!”市实验小学三(3)班的小记者徐晟睿发出了这样的感叹。

纵观古今,蝴蝶历来都是文人骚客笔下美丽,自由的化身。“在同学们的眼中,蝴蝶又有怎样的形象特征了呢?”杨学娃的问题一出,讲堂内出现了一大片举手者。“蝴蝶是一种轴对称昆虫。”“枯叶蝶是一种拟态生物,外形酷似枯叶,可以用来迷惑敌人。”“蝴蝶翅膀上的6个‘小眼睛’不是真的眼睛,是纹路,用来吓唬天敌的。”研究生小姐姐和孩子们的问答对话充满了智慧。“我们的科研团队首次发现蝴蝶翅膀表面微纳米结构调控细胞生长行为,这将为高品质生物医用材料的研制开辟新的途径。”杨学娃的这番解释,再次赢得了小记者们的惊叹声。

在“科学小讲堂”结束前,杨学娃还用一段视频展示了神经再生技术让一位患者上肢“复活”的神奇一幕,令孩子们大开眼界。

“英雄小精灵”憨态可掬

胆小易惊、颜色多样的豚鼠,主要应用于研究实验性坏血病和维生素C生理功能;毛色白化、体格健壮的ICR小鼠生长速度快,是一种进行免疫药物筛选、复制病理模型较常见的实验动物;还有体型较大的成年SD大鼠、兔子……孩子们最感兴趣的环节,莫过于“实验台展示”板块,戴上手套,轻轻地托举着刚出生几天的红皮小鼠,几位小女孩脸上流露出止不住的笑容。“实在太可爱了,它们洗过澡没?”“它们非常干净,都是在无菌环境下出生的,不脏哦。”

走进实验室,小记者们还观摩到有趣的一幕——在研究生小哥哥申火云的引导下,一只B6黑小鼠为大家“表演”了一段平衡木“走秀”。“我们一般会为神经受损的小鼠植入神经修复材料,在术后的几天至几个月内,连续观察它们是否能在平衡木上自如地行走,以此检验修复材料的有效性。”申火云笑着说,为了训练小鼠学会走平衡木,他必须先花一周时间对它进行训练,“否则它走一小段平衡木可能又往回走了。”

另一边,一位高个子的研究生小哥哥滕诚则为孩子们展示了另一个有趣的实验——将一只大鼠关在笼子里,然后用一根硅胶做成的软针从笼子下方戳大鼠后腿的脚掌心,观察它的回缩反应。“这个软针不会对大鼠产生实质性伤害,不会戳破皮肤,我们只是观察它脚掌心的神经反应是否灵敏,是否会产生机械痛。”在滕诚的带动下,小记者们还纷纷拿起硅胶针戳起了大鼠的脚掌心,“哇,它的反应真快,马上就跳开了呢!”市实验小学的小记者许冯锋说。

在斑马鱼鱼房,“85后”博士、副教授董张及早已等候在此,迎接小记者们的到来,并带领大家通过显微镜观察斑马鱼的胚胎以及荧光标记的斑马鱼血管发育情况。“斑马鱼属于热带鱼,它们长着美丽的斑马条纹。为了让它们更好地生长,鱼房必须常年保持28℃,每天给它们喂丰年虫或虾。”董博士指着水槽里欢快游泳的斑马鱼介绍,每个水槽外面贴着的编号都代表了不同的基因序列,斑马鱼具有繁殖能力强、胚胎透明、个体小易养殖等特点,遗传操作比较简单,可以进行大规模的基因突变与筛选。这些特点使其成为重要的模式动物之一。

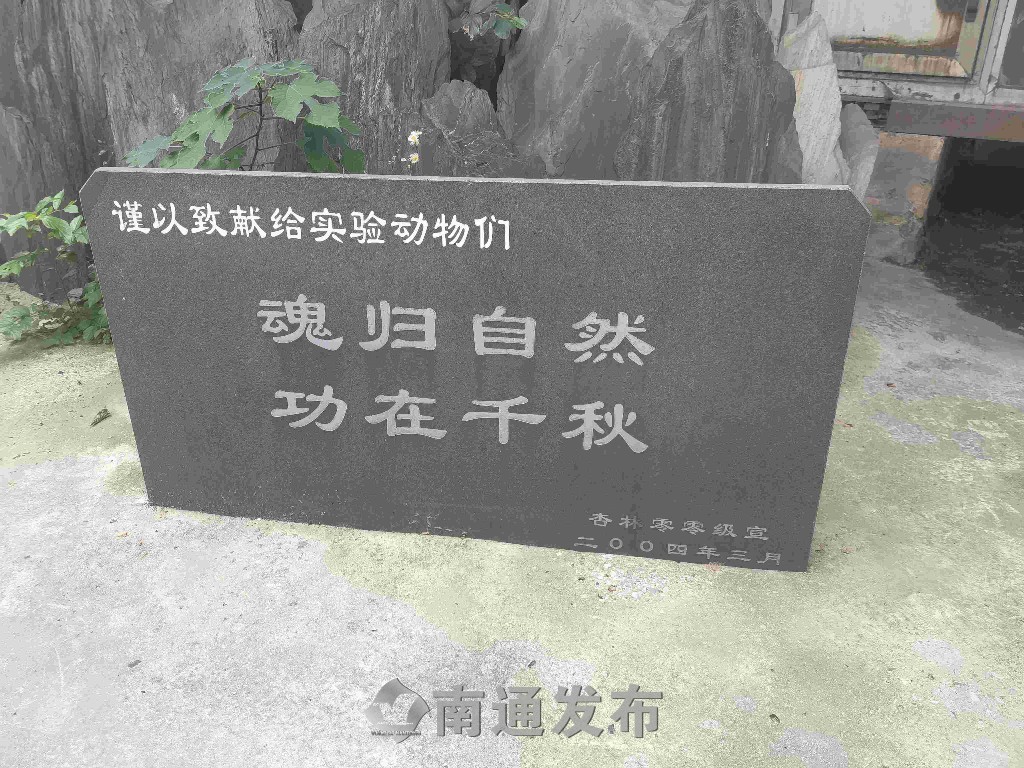

“魂归自然,功在千秋。”20年前,为了致敬实验动物,南通大学在校园内建成了一座实验动物纪念碑。当天,江海小记者们带着敬意瞻仰了纪念碑,“它们就是名副其实的‘英雄小精灵’,值得尊敬!”一位小记者这样说。

小记者与大博士面对面

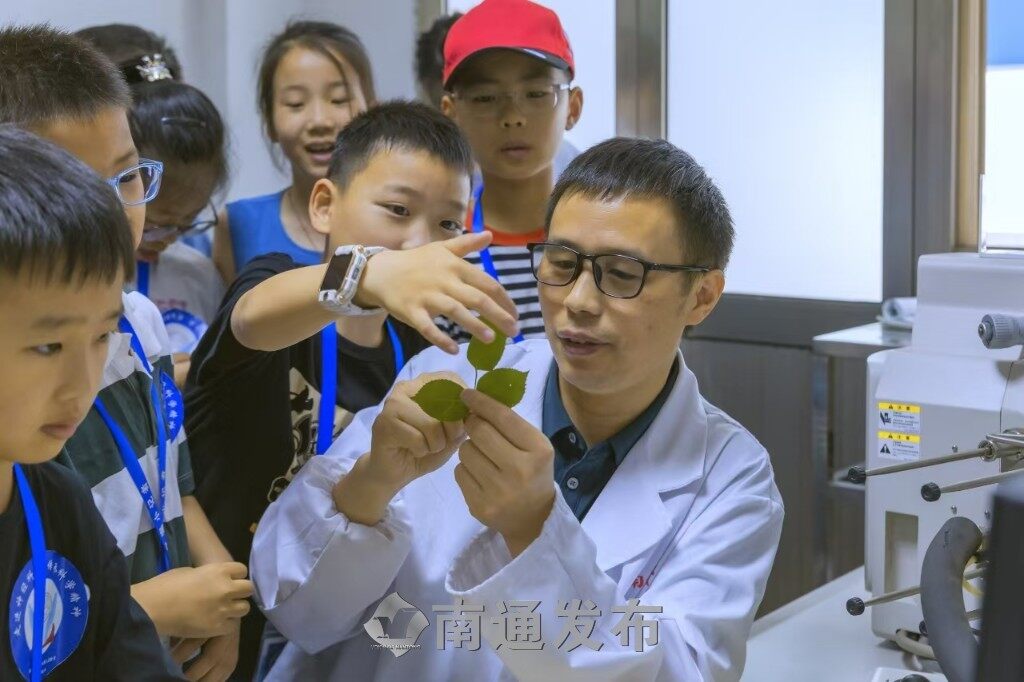

在电镜室内,电镜专家朱昌来博士展示了普通显微镜下看不到的神奇画面:小蚂蚁的复眼和月季花叶子上的气孔。“这套价值100多万元的高端电镜设备最大可以放大30万倍呢!你们想动手试试吗?”在朱博士的帮助下,小记者们逐一动手操作电镜,津津有味地观察侧卧、趴着的几只小蚂蚁,连连发出惊叹。在显微镜室,他们还观察了水蚤装片、人血涂片、青虫纹路等,体验了科研工作者的日常。

在形态研究室,研究生李翔宇“秀”出了一项“绝活”——在切片机上“写毛笔字”,“我需要戴上厚厚的手套,在-14℃的冰冻切片机中操作,将包埋好的斑马鱼视网膜冻头取出,用刀片进行厚度为12微米的切片,以让其附着在玻片上进行观察,这一过程十分精细。为此,我需要通过两支小毛笔来实施这一操作。”她坦言,这一过程考量的就是耐心和细心。

“如何对斑马鱼进行基因改造?改造后即刻生效吗?”在“小记者对话大博士”环节,市实小三(4)班的孙启率先发问。对此,通大神经再生重点实验室副研究员、主任助理毛苏苏博士给出了这样的解答:“通过显微注射即可实现基因改造,一旦注射成功,即刻生效。”

“为什么人类的实验要牺牲小动物呢?”话音刚落,另一位小记者举手发问。通大神经再生重点实验室教授程琼博士诚恳地说:“实验动物的确为了人类的科学研究作出了贡献。我们所有的实验都遵循了相关伦理规范,比如,对它们进行实验前,会使用麻醉剂,将它们的痛苦降到最低。同时,我们也将通过计算机模拟、类器官培养等先进实验手段,最大程度地替代实验动物来进行实验。”

“青少年是祖国的未来,是民族的希望。希望今天的科普开放日活动能在你们的心里撒下一颗梦想的种子,助力你们科学的海洋里扬帆起航。我们也期望大家珍惜韶华,奋发有为,努力学习科学文化知识,成为祖国建设的栋梁之材,为实现中国梦贡献你们的智慧和力量!”在总结陈述环节,通大神经再生重点实验室主任助理凌珏教授郑重地说。

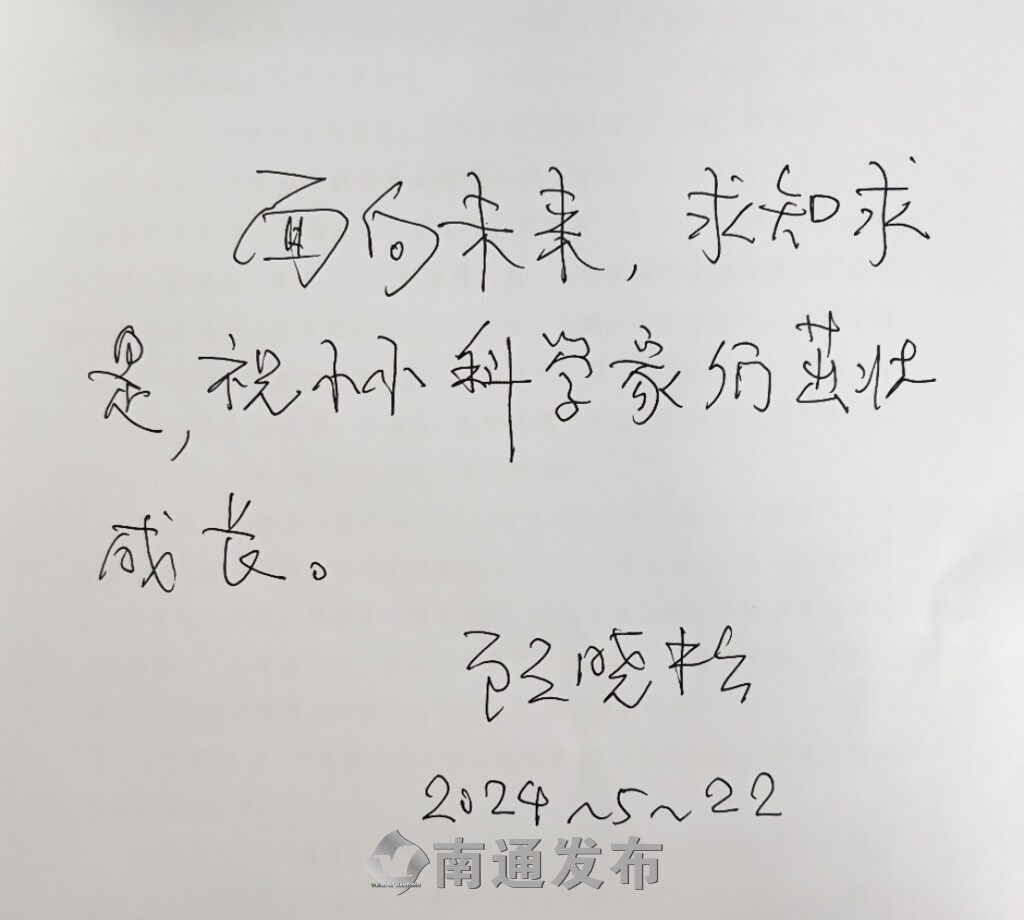

值得一提的是,为了迎接小记者们的到来,此次顾晓松院士也专门题词,深情寄语孩子们:“面向未来,求知求是,祝小小科学家们茁壮成长。”

作为“南通市科学家精神基地”,近年来,通大神经再生重点实验室积极开展“开放日”活动,吸引了数千名中小学生前来参观学习,成为一项常年开展的品牌特色项目。