圆仁在大唐国土留下第一行足印的掘港国清寺 | 南通发布

唐宪宗元和年间(806—820),天台山修禅寺座主行满大师,来到时称唐蓼角咀的掘港,率人在沙滩盐碱地上勘察、丈量、定位,他准备在这里建座寺庙。

行满选址建寺,可以说是“奉旨行事”。佛教在汉末由印度传入中土,历经数百年,到唐朝进入兴盛期,逐渐分成派系,主要有八个宗派,即天台宗、法相宗、华严宗、禅宗、律宗、论宗、净土宗、密宗。其中,天台宗、法相宗、华严宗,称为汉传佛教“教下三家”,禅宗称为“教外别传”,是如来言教之外的特别传授,唐朝年间,这四家盛行,超越另四家。唐朝初期,唐太宗曾有旨,要求“交兵之处……各建寺刹,招延胜侣。法鼓所振,变灾火于青莲;清梵所闻,易苦海于甘露”。就是凡发生战火的地方,都要建立寺庙,通过法事,消灾度厄,超度往生,脱困亡灵。朝廷委任为众所推的高僧大德主持兴教事宜,行满法师便接受派遣,组织工匠建造寺宇。

行满之所以选择黄海与长江支泓交汇的掘港建寺,是因为它的地理位置。掘港当时叫沿海村,一道捍海堰把恶潮挡在堤外,堤内是盐场,朝廷在此设煎盐亭。这里地理位置险要,为海防门户,历史上发生过多次战争。建寺,乃为超度海防前线战死亡灵、祈福国泰民安之意。加之,行满大师俗家是苏州吴县,吴县相去掘港不远,行满对掘港稔熟,选址于此自有一份亲切的感觉。

建庙耗时14年,是唐宪宗整整一个元和年代。就是说,行满从唐宪宗李纯继位开始,一直到李纯驾崩宾天,才把庙建成。这座寺庙的建筑风格完全承袭浙江天台山国清寺,结构一样,甚至庙名也一样。

掘港国清寺是大唐离海最近的寺庙。它三面环水,坐南朝北,身后百十米即是海滩,建筑有山门、大雄宝殿、藏经楼三进,两厢有祖堂、客厅及僧房。山门共有五楹,分门堂三座,中门堂镶有寺名石匾额“国清古刹”,朝南墙壁嵌有“佛光普照”四字。出天王殿即是天井,天井中有铁鼎炉一只,鼎旁两口井,东为“江井”,水甜,西为“海井”,水咸。大雄宝殿为歇山顶重檐宫殿建筑。大雄宝殿内释迦牟尼坐佛,两边是梵王和帝释。行满还亲手在藏经楼院内栽下两棵银杏,千年以后依然生机勃勃。

圆仁的师父最澄大师曾在浙江天台山国清寺求法,回国后创办日本天台宗。唐贞元二十年(804),最澄与空海随第12次遣唐使藤原葛野麻吕访唐,辗转来到浙江临海,在龙兴寺听天台宗十世祖道邃讲天台教义,随后,参拜天台山,拜谒国清寺,到佛陇寺向行满大师求学,之后返回临海龙兴寺,继续研习天台教观,抄写天台宗典籍。这期间,道邃亲手为最澄授圆教菩萨戒。最澄回国时,行满赠诗一首,诗曰:

异域乡音别,观心法性同。

来时求半偈,去罢悟真空。

贝叶翻经疏,归程大海东。

行当归本国,继踵大师风。

最澄后在日本比睿山大兴天台教义,正式创立日本佛教天台宗,龙兴寺遂成为日本天台宗祖庭。作为最澄大师的弟子、日本天台宗山门派创始人、遣唐请益僧,圆仁心心念念想拜谒天台山国清寺。当然,拜谒天台山国清寺之前,掘港国清寺一定要去。

此时,与圆仁他们失去联系的另一艘船,一番颠沛流离,漂过北海,终于汇聚。圆仁笔下的“北海”,就是胡逗洲与北岸白蒲之间的横江。他们在等待唐朝官府验牒通关的时候,各自寻找住处,晾晒行李。圆仁与藤原常嗣借宿东梁丰村东边十八里的掘港亭国清寺,在庙里住下来。

爱一众俱居。此间雇小船等运国信物,并洗曝涅损官私之物。虽经数日,未有州县慰劳,人人各觅便宿,辛苦不少。请益法师与留学僧一处停宿。从东梁丰村去十八里有延海村。村里有寺,名国清寺。大使等为憩漂劳,于此宿住。(《入唐求法巡礼行记·七月三日》)

延海村就是沿海村,国清寺所在地。从七月初三到七月十八,圆仁他们在国清寺一住就是半月。寺庙僧众与周边乡民热情接待。圆仁一行一边等候办理通行手续,待官府派遣船只让他们继续北上,一边向乡民了解风土人情,与国清寺僧侣交流佛法,直到县上派了30多条运草的船来接他们,才沿着掘沟,离开国清寺,经过如东马塘、丁堰、如皋东陈,进入如城。随后,“指北流行。自初乘船日,多指西行,时时或北,或艮,或西北”,一路向西、向北,到达泰州。

掘沟,《入唐求法巡礼行记》中记述说是一条运盐河:“掘沟宽二丈余,直流无曲,是即隋炀帝所掘矣。”由此可见,当时掘港至如皋的运盐河叫掘沟。掘港在春秋时处于扶海洲最东端,隋炀帝为沟通各盐场,“掘沟运河”,在扬州与古黄海之间修串场河。掘港地属淮南道广陵郡海陵县,为淮南煎盐场亭,当时并无地名,因圆仁和尚多次提到掘港,如“掘港庭延海村”“村内有国清寺”“闻道扬州掘港难过”等,“掘港”地名遂固定下来,千年不变。掘港后来很发达,逐步成市,异常繁荣,清代成为盐、棉、米、茧“四白”集散中心,一度有“小扬州”之誉。

其实,圆仁西渡入唐,来得并不是时候,朝廷刚发生“甘露之变”。被宦官扶植登上皇位的唐文宗李昂,不堪宦官专权,与宠臣密谋清除宦官势力,结果事败,反遭宦官软禁,抑郁而终。其后,唐武宗李炎继位。李炎鉴于国力空虚、寺院泛滥,下令拆毁佛寺,没收寺众土地,扩大税源兵员,令僧尼26万余人还俗,没收奴婢15万人及大量寺院土地,史称“武宗灭佛”。圆仁和尚就是在“甘露之变”与“武宗灭佛”之隙入唐的,他的行动自然受到诸多掣肘。虽然,他在大唐盘桓近10年,广泛寻师求法,但最向往的天台山国清寺,却没被获准拜谒。好在到访过掘港国清寺,聊补缺憾。

圆仁和尚与掘港国清寺虽然只有一面之缘,却是中日文化交流史上重要的一页。日本派出遣唐使,通过留学生和留学僧大量吸收唐朝先进文化,来构建日本民族文化。在日本佛教界,一个僧人若想成为有影响力的高僧大德,只有到中国深造才会被承认,到唐朝求法巡礼一时成为风气,也是僧人们的向往。所以,最澄大师在临寂时,特意训诫弟子圆仁道:“为了守护佛法,你一定要渡海赴唐,千难万险也应在所不辞。”

日本留学僧分为学问僧和请益僧。学问僧是志在深造的留学生,可以长期逗留;请益僧是在佛学方面有一定研究和造诣的研修者,相当于现在的访学学者,可获准带若干随从同行,但不能长期逗留。圆仁和尚是请益僧,本来是必须随遣唐使办完事就回国的,但他千方百计留了下来。

圆仁和尚随行的第13次遣唐使,从任命使团成员,到成员基本归国,历时六年半。入唐时三次渡海,归国时五拨靠岸,历尽艰难周折,实属罕见,比他师父最澄随行的第12次遣唐使团旅程还要艰难。第12次遣唐使团有两位日本高僧,一位是最澄,被天皇赐予“传教大师”称号,一位是空海,被天皇封称“弘法大师”。两僧分别创建的天台、真言二宗,在日本佛教界地位有如泰山北斗,极受尊崇,最澄和他的弟子圆仁、圆珍的天台宗三家,与空海和他的法裔常晓、圆行、慧运、宗睿真言宗五家,在日本佛教史上称为“入唐八家”。在这“入唐八家”中间,竟然就有天台宗的圆仁和真言宗的常晓、圆行三位高僧到访掘港,这让建寺不久的国清寺始料未及。

圆仁《入唐求法巡礼行记》对掘港国清寺、掘港亭、街道、村庄、盐场、运盐河,赴如皋、泰州、扬州途中所见所闻以及当地生活习俗等,都有记述,史料价值极高。比如,船即将到如皋时,看到:

水路之侧,有人养水鸟,追集一处,不令外散。一处所养数二千有余。如斯之类,江曲有之矣。竹林无处不有,竹长四丈许为上。

有人养水鸟,不知这是什么鸟,鸭还是鹅?家家户户屋后都有竹林,要四丈以上才成材,想必是毛竹。直到现在,如皋等地农户还有种毛竹的习惯。圆仁和尚对一种蚊虫极为苦恼,他几次写道:

十三日,大热,未时,雷鸣。自初漂着以来,蚊虻甚多,其大如蝇,入夜恼人,辛苦无极。

申时,到郭补村停宿。入夜多蚊,痛如针刺,极以艰辛。申终,到延乡延海村停宿。蚊虻甚多,辛苦罔极。

蚊子大如蝇,其状可怖,被它叮了,像针刺一样疼痛。足见,海边老百姓的生活环境极为艰苦。

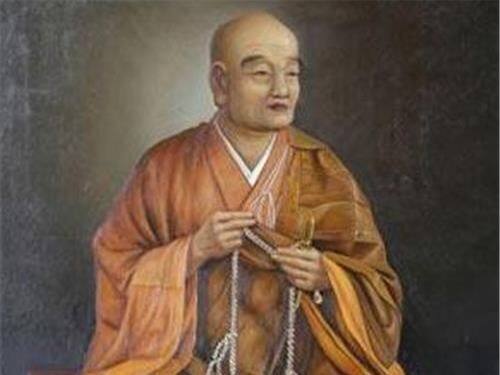

圆仁和尚回国后,成为佛门高德大僧,被日本天皇敕封为“慈觉大师”。圆仁和尚在大唐国土留下第一行足印的掘港国清寺,作为海上丝绸之路的重要标志,见证着中日友好往来和文化交流。

《南通传》连载 第七章 东瀛飞鸟:掘港国清寺与圆仁和尚