通派盆景,何以绽放新光彩?盆景艺术大师、非遗传承人与业内专家齐聚一堂研讨 | 南通发布

盆景是大自然风景的缩影,也是我国珍贵的文化遗产。

通派盆景技艺作为中国树桩盆景八大流派之一,自2014年入选市级非遗项目以来,在传承发展中走过十年。如何让中国盆景艺苑中的这枚瑰宝焕发新光彩?7月1日,在市科协指导下,市花木盆景学会联合市园林绿化管理处举办“南通盆景发展与创新”学术研讨活动,盆景艺术大师、非遗传承人与业内专家展开探讨。

盛极一时,匠师辈出

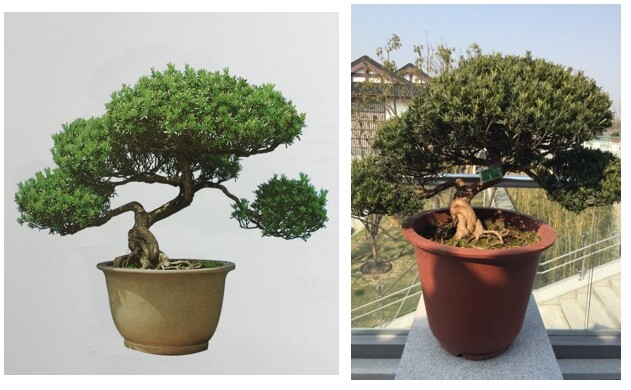

通派盆景的传统造型以“两弯半”见长,是自然界奇特古树形象的艺术再现。其主干由“坐地弯”“第二弯”和“半弯”组成,树身向前倾斜,造型独具一格,亦被称为狮式盆景。

现存于南通植物园盆景园内的雀舌罗汉松“蛟龙串云”,就是通派盆景的开山之作。这株盆景已有470多年树龄,主干苍浑有力、顶端圆而饱满,参差潇洒自然,虽历经岁月洗礼,仍显端庄雄伟、古雅挺秀。据史料记载,该树原生长于狼山三仙祠,后移入盆中培植,经多代僧人精心蟠扎成型,近代再由张謇迁入狼山林溪精舍珍藏。

通派盆景的流派风格兴于近代。张謇的园艺园林、盆栽盆景造诣颇深,他在1905年创建了全国第一座园林式博物馆——南通博物苑,苑内建有假山庭院和盆景苑,并由盆景艺人管护花木。不仅如此,张謇还在全国率先将盆景艺术带入高等学府,开设花卉盆景选修课,聘请通派盆景高手朱汇泉在中公园专门从事盆景养护。其时,赏玩盆景之风气日盛,盆景匠师辈出。

20世纪80年代前后,通派盆景迎来新一轮高光时刻。由中国盆景艺术家协会首任会长徐晓白参与编写的《中国盆景》一书中明确:通派盆景是中国树桩盆景八大流派之一。

据朱汇泉之孙、通派盆景技艺传承人朱锦堂回忆,1979年秋,新中国成立以来第一次全国性的盆景艺术展览在北京举行,其父朱宝祥创作的雀舌罗汉松盆景“巍然屹立”参展,作品照片荣登展览画册封面。

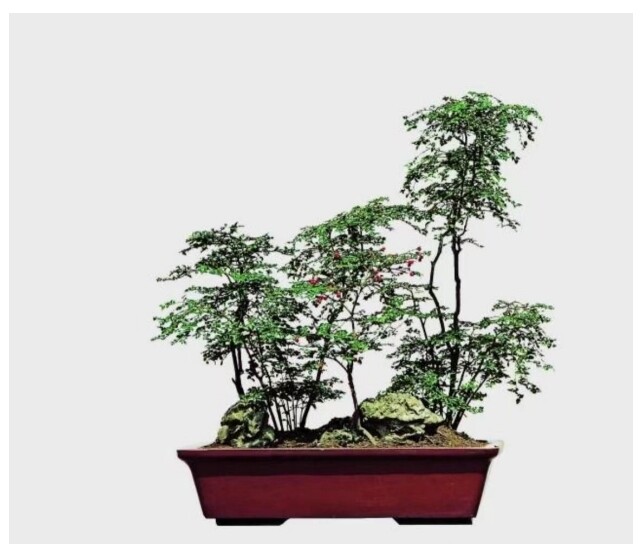

1989年,朱宝祥被国家建设部城建司等单位联合授予首批“中国盆景艺术大师”称号。以朱宝祥为代表,心灵手巧的南通盆景工匠在“两弯半”造型基础上推陈出新,创作出曲干式、斜干式、丛林式、悬崖式等盆景,作品在中外盆景展览评比中多次荣获嘉奖,并出口多国,蜚声海内外。

保护传承,守正创新

2014年,对于通派盆景来说是一个特殊的年份。

这年3月,通派盆景技艺被南通市人民政府认定为非物质文化遗产项目,同年7月,市区濠西路南通盆景园获批成为通派盆景技艺非物质文化遗产传承基地。作为通派盆景的组成之一,如皋盆景(造型技艺)也在同年11月入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。由此,通派盆景的保护传承、创新发展翻开新的一页。

在传承中,通派盆景中的一些“小众”组成部分也被挖掘出来,由已故中国山水画大师尤无曲独创的“曲园盆景”就是其中之一。研讨中,市花木盆景学会盆景专委会秘书长、“曲园盆景”传承人纪志军以图片展示了尤无曲先生的“密林深处”“黄山余韵”等盆景作品。这些作品无固定程式,姿态多变,气韵生动,与山水画有异曲同工之妙。

“尤无曲没有受到传统盆景‘二弯半’的拘束 。”纪志军说,尤无曲将画技融入盆景创作,崇尚“自然式盆景”,初期重扎重剪,后期以轻扎轻剪为主,其意境在于来源于自然,胜于自然,从任何一个角度看都能成景,都是一幅画。纪志军的舅舅杨琪生、岳父蔡国强师从尤无曲,而纪志军也在耳濡目染中被曲园盆景特有的艺术风格和深远意境所打动,30多年来一直潜心研究总结曲园盆景的蟠扎技艺。

随着时代发展和网络普及,通派盆景的主要用材雀舌罗汉松也从南通地区的一个小物种,成为国内家喻户晓的盆景树优良品种。“在小苗的繁殖方法上,由原来的小规模的盆钵扦插变成了现在的大田块地面扦插繁殖,数量一下子从原来的每盆几十棵苗变成了现在的每亩几万苗。”南通市盆景艺术大师陈键介绍,他经营的南通乡野盆景艺术有限公司,在广西北海市建设了100多亩南通雀舌罗汉松盆景基地,年产坯苗盆景10万盆。

不仅是树材选培,盆型选择、蟠扎材料和工艺等也在传承中创新。传统技艺是以棕丝蟠扎,陈键将原来的棕丝造型法改为金属丝法,将原来的“两弯半”变为大弯套小弯,“整个树形粗看还是‘两弯半’,既保留了通派盆景经典特征,又比传统造型更有立体感。”省乡土人才大师工作室领办人、南通盆景艺术大师李小军创作的柏树改型盆景、崖柏附石异型盆景等,实现了艺术价值和经济价值的双提升。

镶嵌在狼山国家级森林公园植物园之中的南通盆景园,是通派盆景艺术展示的重要窗口。园内的343盆盆景,树龄最长的超过500年,最少的也有约150年。然而自濠西路旧园迁来时,这些盆景由于长期缺乏专业养护长势较差,部分甚至濒临枯死。

抢救“活化石”,刻不容缓。2022年年底,在市财政专项资金支持下,园方聘请专业养护团队入驻,“一盆一档”开展抢救性养护工作。“目前已完成了62盆换盆工作,换盆后的盆景叶片状态肥厚,叶色明显转绿,长势逐渐转好。同时,根据盆景情况进行病虫害防治、修剪复壮等。”南通盆景园负责人赵家兴介绍,经过积极抢救,5棵濒危柏树中的2棵已发芽长叶,一棵长势衰弱的璎珞柏重焕生机。

突破瓶颈,发展振兴

通派盆景有着厚重的历史积淀,也创造过辉煌。但与江苏的另外两个流派苏派、扬派盆景相比,发展还相对滞后。研讨会上,如何振兴通派盆景成为讨论焦点。

非遗传承,核心在人。通派盆景是全人工培育、蟠扎、养护,是一门博大精深的“慢手艺”。

近年来,我市涌现出一批具有知名度和影响力的盆景艺术大师,但总体来看,盆景工匠的年龄在四五十岁左右,不少还停留在家族传承,面临青黄不接的瓶颈。南通博物苑研究员级高级工程师、市花木盆景学会特聘专家曹玉星建议,由政府主导设立人才培养机制,大力提倡工匠精神、提高工匠待遇,可以在各类各层次学校开设“盆景课”,着力解决教材编写、教学人员配备等问题。

人才培养方面,如皋已迈开步伐。当地政府出台激励办法,安排专款用于中国盆景艺术大师的培养,实施如皋盆景拔尖人才选拔计划,对于评上中国三大盆景协会的中国盆景艺术大师、参赛获奖作品、盆景学术主旨演讲、省级杂志盆景类文章发表和职称晋升等方面都明确给予相应的经济奖励。

立足选拔培养通派盆景传承保护人,市花木盆景学会已连续两年举办南通市“工匠杯”盆景艺术展。市花木盆景学会负责人、市园林绿化管理处高级工程师徐向杨介绍,今年3月,学会还评出了一批花木盆景行业项目带头人,以盆景工匠和盆景艺术大师领军,带动南通花木盆景事业发展。

传统的通派盆景制作材料如雀舌罗汉松,一般从小树苗培养多年至十多年后方可产出。“要加强盆景制作材料雀舌罗汉松等树苗的地道性研究、原产地保护等,并不断开发创新制作材料。”曹玉星认为,只有建好原材料基地,盆景非遗才不会成为无本之木。

让盆景非遗更频繁地走入大众视野,被看见、被热爱。南通盆景园利用春节、五一、菊花展等重大节庆节日契机开展专题盆景艺术展览,同时挖掘利用盆景相关素材,组织儿童类亲子植物科普、盆景赏析、亲子手工文化类主题活动九场,招募110组家庭体验参与。市科协副主席薛云说,希望通派盆景能够融入市科协科普研学线路,开设科普课题,带动青少年了解、热爱、传承通派盆景,让古老的非遗在新时代绽放新光彩。