江畔听潮 | 一个人的唐诗长城 | 南通发布

南通籍学者、复旦大学文科资深教授陈尚君,致力于唐一代文史研究与基本文献建设40余年,以一人之功纂校超大型断代集成文献《唐五代诗全编》,上海书展首发。

这是中国有史以来,个人完成的最大的一部单体书。

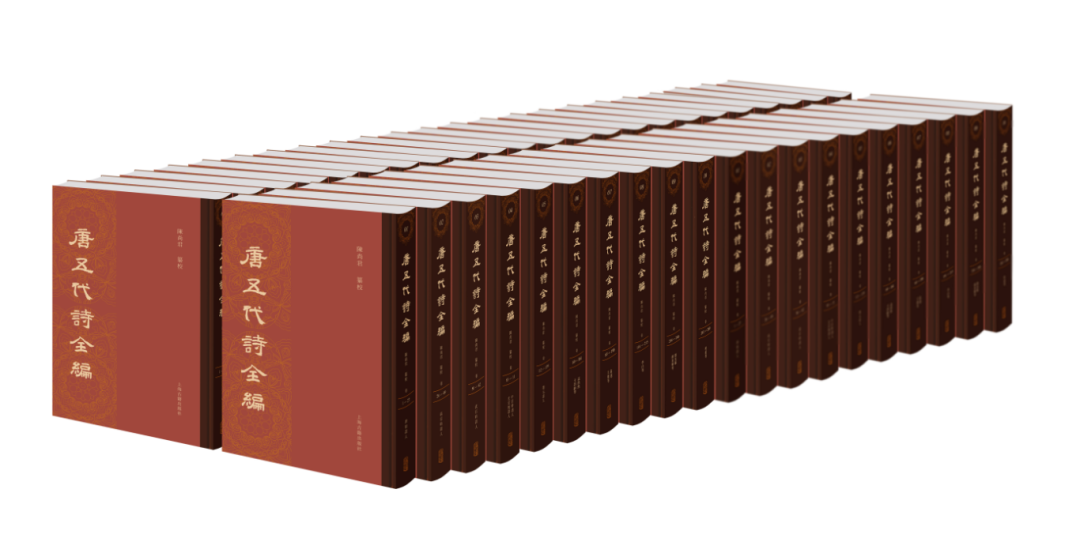

8月15日,南通籍学者、复旦大学文科资深教授陈尚君40余年唐诗研究生涯总结性著作《唐五代诗全编》,由上海古籍出版社出版,上海书展首发。这部超大型断代集成文献,按传统古籍分卷共1225卷,50册,收录诗人4200余人,诗作55000余首,逾1800万字。

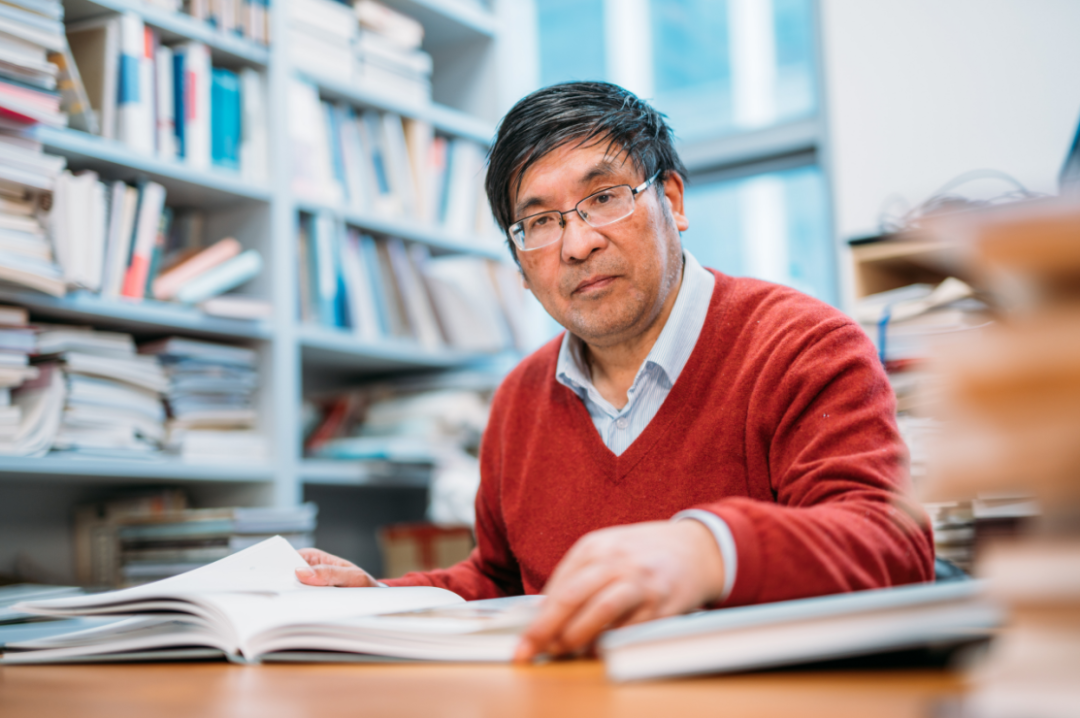

陈尚君

原中华书局执行董事徐俊认为,“《唐五代诗全编》不是对《全唐诗》的整理,也不是在其基础上增订,而是穷尽现有文献重编唐五代诗。”

“《唐五代诗全编》的辑录校勘,展现了编者全面统摄浩繁文献的超凡能力,严谨的学术态度以及明辨善鉴的卓识”,北京大学博雅荣休教授葛晓音说,“相信在今后会居于不可替代的重要地位。”

“我今年73岁,一个人一生能做成这样一件事,为国家民族的文化积累尽绵薄之力,非常荣幸。”这是陈尚君教授首次接受家乡媒体的采访。

穷尽文献,让唐诗回到唐朝

50册书垒起来,比陈尚君1.75米的身高少了1厘米。今天,《我认识的唐朝诗人2》首发。一套学术专著,一册学术随笔,如同流光溢彩的双面绣,千丝万缕的线索背后,藏着密实的针脚。

2012年,由时任上海古籍出版社总编赵昌平牵头,双方达成出版意向。12年,对于一位学者、一个出版单位而言,无疑都是巨大的考验。2020年10月交稿,20余人的编校团队保驾护航。前人喻校勘如扫落叶,无有竟时。陈尚君用“仇雠相对”形容与出版社之间审读、确认往复的体验。两次试读本的推出,让大众及学界充满好奇和期待,有南通读者预订了价值不菲的典藏版。

巨著功成,斯人已逝。陈尚君曾在缅怀赵昌平的文章中写道:“2018年5月20日晚,也就是他去世的那一晚,我据宋蜀本柳集对读柳宗元诗,忽然感受诗人长期贬谪的内心绝望与痛苦,不觉悲动于心,泪水涌出。这样的感受,我在读校唐诗过程中,曾经无数次碰到。”

“晚上经过从复旦到家的小路,看着两边的大树由盛转衰,再由衰转盛,一年又一年。”陈尚君27楼办公室的灯光总是亮到深夜11点。

这套书被复旦大学列为第一批传世之作学术精品项目,只问质量,不设期限。中国唐代文学学会会长李浩评价,“陈尚君登上了当代唐诗学研究的珠穆朗玛峰。”

现代学术的基石,首先必须文献准确,事实清楚,然后再予以研究,否则无异于沙上城堡。

《全唐诗》成书于清康熙四十五年(1706),由十位江南在籍翰林用一年半时间仓促编纂而成,不注文献来源,缺漏讹误百出。今人研究得知,这部900卷钦定大书,存诗49403首又1555句,作者2567人,全靠明末胡震亨《唐音统签》、季振宜《全唐诗稿本》拼接成编。

陈尚君手边保存的《全唐诗》是独一无二的“升级版”,平装25册,定价39元,一个月的生活费,扉页有题记:1979年10月预订。“我的工作是竭泽而渔式的,1980年代初,就将复旦图书馆所藏唐诗典籍阅读殆遍,凡遇稀见善本,也与手边文本作校勘。我附抄了大量材料,记录了各种典籍中保存唐诗的线索,也因此见到许多清人失收的唐诗。”

对《全唐诗》考订重编之议已久,但工作量之繁巨超乎想象。这不仅是一个人的唐诗长城,更是几代学人的夙愿。

李白的《静夜思》宋本中是“床前看月光”;陈子昂的《登幽州台歌》由友人卢藏用概括《蓟丘览古》而成;“清明时节雨纷纷”可能南宋中期以后才出现……诗人与诗歌的命运,随历史长河载沉载浮,都有其传播接受史。

陈尚君曾自嘲为“唐朝户籍警”,认识的唐人比现代人还多。以目录学为导航,在各种目录对比中寻觅蛛丝马迹,古籍文献的散失如陨石坠落,碎片散落在群书中。方法得当,搜寻仔细,才能在前人开垦过的园地里另辟天地,“100%的可靠和只有1%的可能,都在反复选择权衡之中”。

世人瞩目的大家、存诗一句的小家,尽入彀中,书中写了4000多个作者小传。存世唐诗都阅读校写五到十遍,穷尽现有文献——包括敦煌文献、域外汉籍、出土文献、佛道二藏和传世善本,重新编订有唐一代诗歌。检书求备,用书求善,引书求早,论断求稳,是始终坚持的编纂原则。以期达成让唐诗回到唐朝、回到唐人的立场,还原唐人作品原貌的学术目标。“比如李白的诗,历史提出疑伪的意见很多,但并不能做结论,我把这些意见都保留下来,供学者参考。”

繁体直排,随行夹注,引用书目超4000种,16万字,研究学者视为宝典;但对普通读者而言,如隔窗窥园。“我希望在有生之年再出修订本,更希望有机会做从繁到简的工作,仅留可信的唐诗文本,推出普及而可靠的版本。”

知名文史学者胡文辉在《现代学林点将录》修订中点评:“晚近陈尚君之于唐诗,曾枣庄之于宋文,杨镰之于元诗,在文献学上皆能淹贯一代。而陈氏更以一己之力承之,尤为后起之佼佼者。”

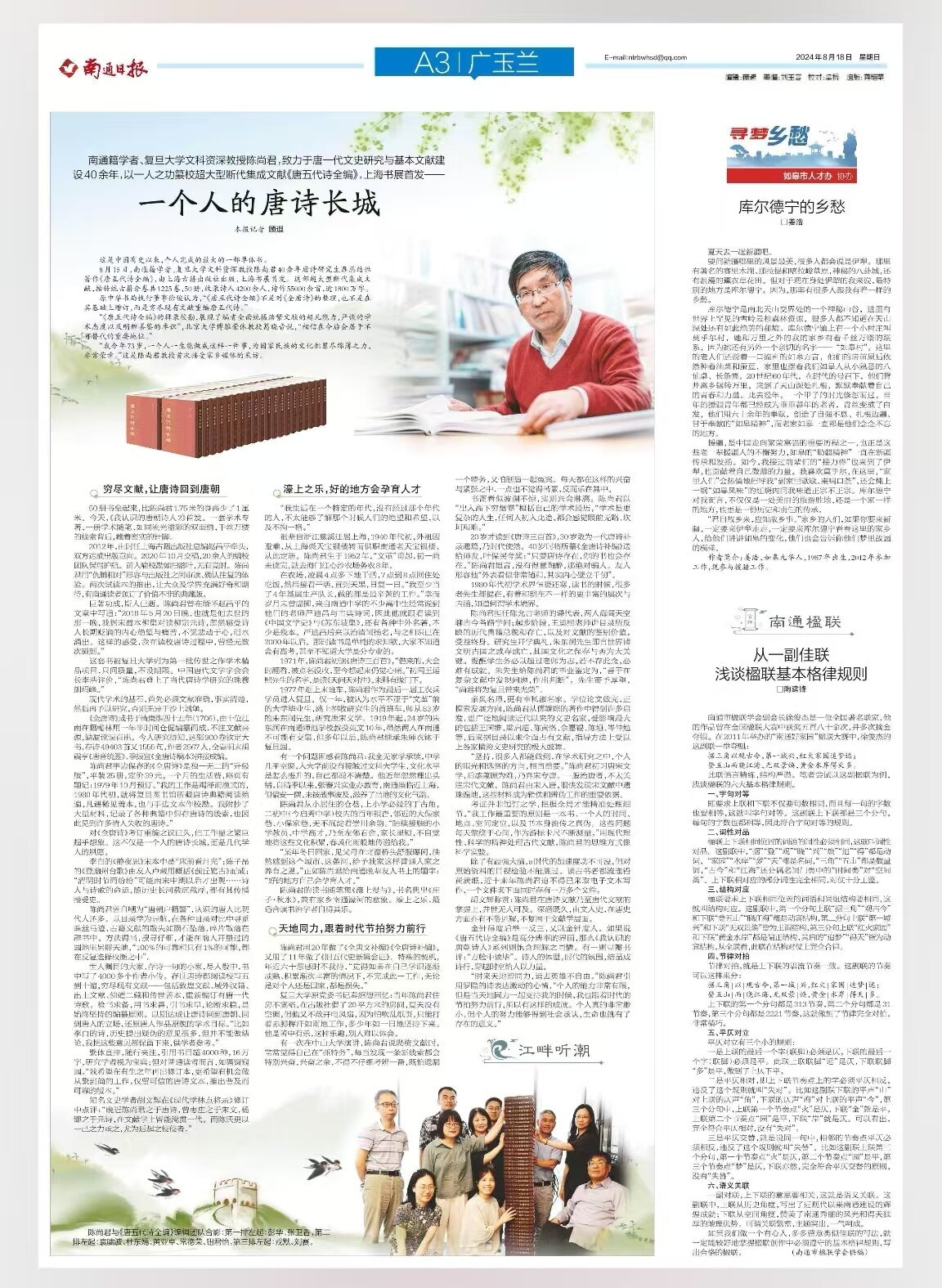

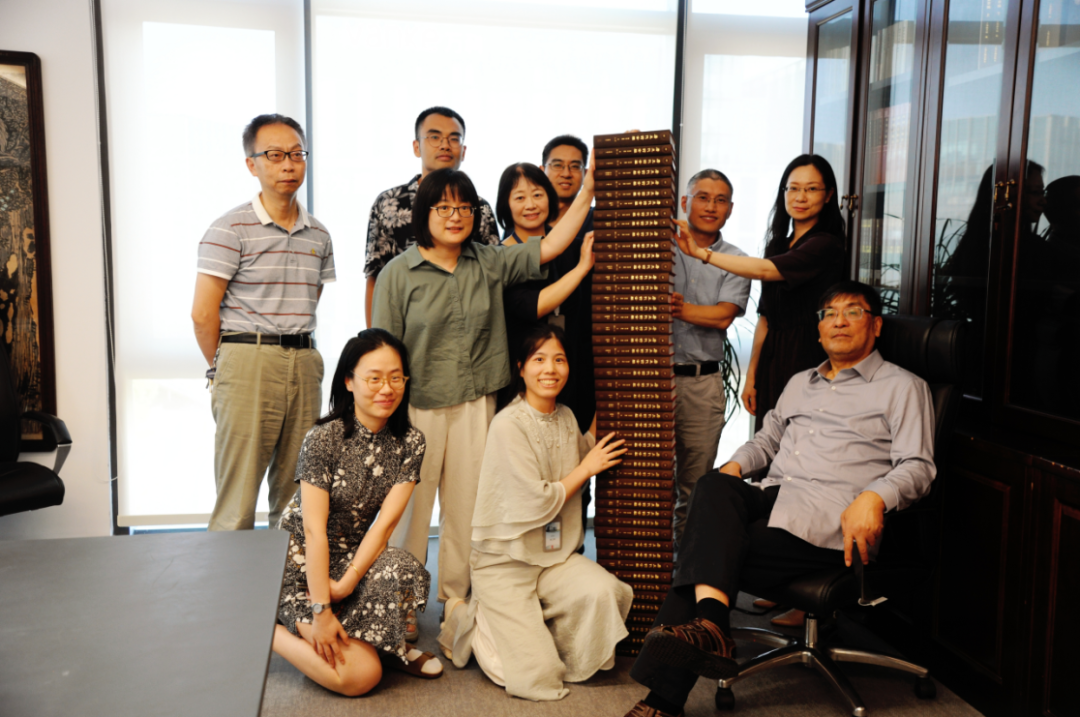

陈尚君和《唐五代诗全编》编辑团队合影

第一排左起:彭华、张卫香

第二排左起:袁啸波、杜东嫣、黄亚卓、常德荣、钮君怡

第三排左起:戎默、刘赛

濠上之乐,好的地方会孕育人才

“我生活在一个特定的年代,没有经过那个年代的人,不太能够了解那个时候人们的绝望和希望,以及不拘一格。”

祖辈自浙江慈溪迁居上海,1940年代初,外祖因避难,从上海裘天宝银楼转而供职南通老天宝银楼,从此定居。陈尚君生于1952年,“文革”甫起,初一尚未读完,就去海门江心沙农场务稼穑8年。

在农场,凌晨4点多下地干活,7点到8点回住处吃饭,然后接着干活,直到天黑,日复一日。“我至少当了4年基层生产队长,做的都是最辛苦的工作。”幸而岁月未曾虚掷,来自南通中学的不少高中生经常说到他们的老师严迪昌与古典诗词,因此他就跟着读到《中国文学史》与《苏东坡集》,还有各种中外名著,不少是残本。严迪昌后来以治清词扬名,与之相识已在2000年以后。那时读书是单纯的求知欲,大家不知道会有高考,甚至不知道大学是分专业的。

1971年,陈尚君初读《唐诗三百首》,“借来的,大会时翻看,被点名没收,至今想起来仍觉心痛。”初闻王运熙先生的名字,是读《天问天对注》,未料有缘门下。

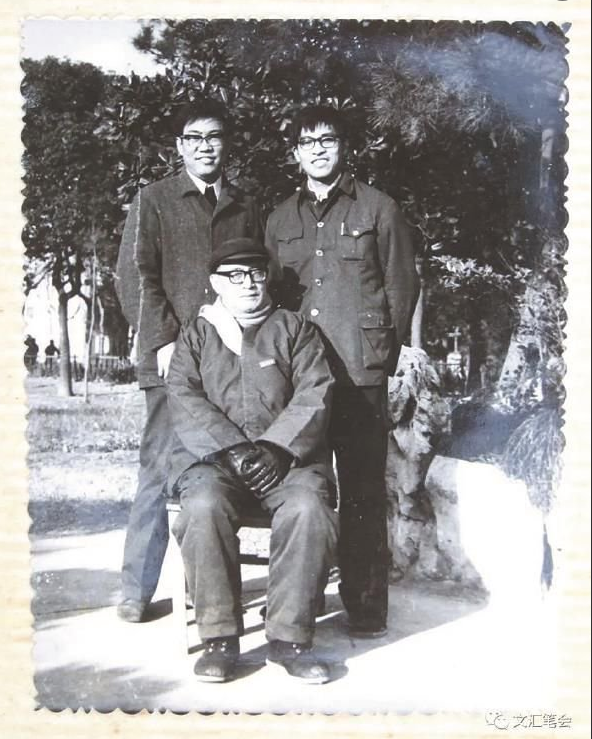

1977年赶上末班车,陈尚君作为最后一届工农兵学员进入复旦。仅一年,被认为水平不亚于“文革”前的大学毕业生,以专业第一名,跳上招收研究生的首班车,师从83岁的朱东润先生,专研唐宋文学。1919年起,24岁的朱东润在南通师范学校教授英文10年,虽然两人在南通不可能有交集,但多年以后,陈尚君继承朱师衣钵于复旦园。

有一个问题曾困惑着陈尚君:我全无家学承续,中学几乎空窗,入大学前没有接触过文科大学生,文化水平是怎么提升的,自己都说不清楚。他近年忽然理出头绪,自清季以来,张謇兴实业办教育,南通虽临近上海,但偏安一隅,未被战事波及,滋养了当地的文化气韵。

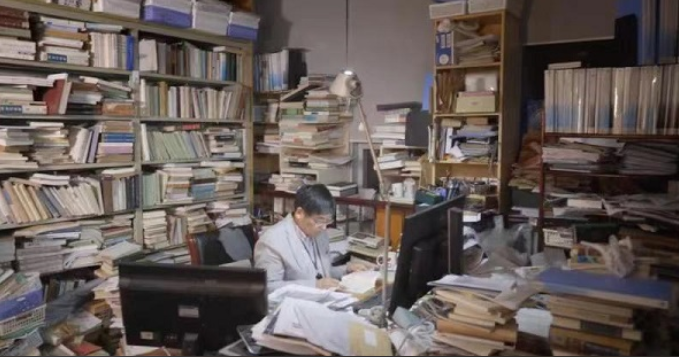

陈尚君的家和办公室书籍满坑满谷

陈尚君从小居住的仓巷,上小学必经的丁古角,二初中(今启秀中学)校内的百年银杏,邻近的大保家巷、小保家巷,无不沉淀着崇川余韵。“陆续接触的小学教员、中学高才,乃至左邻右舍,家长里短,不自觉地将这些文化积累,春风化雨般地传递给我。”

“某年冬日回家,见父母在北濠桥头舒服曝闲,油然感到这个城市、这条河,给予我家这样普通人家之养育之恩。”正如陈尚君给南通晚辈友人书上的题字:“好的地方自己会孕育人才。”

陈尚君的读书随笔集《濠上漫与》,书名典出《庄子·秋水》,兼有家乡南通濠河的意象。濠上之乐,最适合读书治学者自得其乐。

天地同力,跟着时代节拍努力前行

陈尚君用20年做了《全唐文补编》《全唐诗补编》,又用了11年做了《旧五代史新辑会证》。特殊的契机,年近六十忽感时不我待,“觉得如果在自己学识逐渐成熟、积累渐次丰富的情况下,不完成此一工作,无论是对个人还是国家,都是损失。”

复旦大学原党委书记秦绍德回忆:当年陈尚君住房不宽裕,在出版社借了20平方米的房间,夏天没有空调,但他又不敢开电风扇,因为怕吹乱纸页,只能打着赤膊挥汗如雨地工作,多少年如一日地坚持下来。他是苦中有乐,这种乐趣,别人难以体会。

有一次在中山大学演讲,陈尚君说爬梳文献时,常常觉得自己在“抓特务”,每当发现一条新线索都会特别兴奋,兴奋之余,不得不仔细考辨一番,既怕遗漏一个特务,又怕制造一起冤案。每天都在这样的兴奋与紧张之中,一点也不觉得苦累,反而乐在其中。

书斋看似波澜不惊,实则兴会淋漓。陈尚君以“出入高下穷烟霏”概括自己的学术经历,“学术是更复杂的人生,任何人初入此途,都会感觉眼前无路、坎坷艰难。”

20岁才读到《唐诗三百首》,30岁敢为一代唐诗补录遗篇,乃时代使然。40岁时将所纂《全唐诗补编》送给师友,叶保民夸奖:“只要唐诗存在,你的书也会存在。”陈尚君坦言,没有得意陶醉,那绝对骗人。友人形容他“外表看似非常随和,其实内心壁立千仞”。

1980年代初学术界乍暖还寒,读书的时候,很多老先生都健在,有着和现在不一样的更丰富的层次与内涵,知道何谓学术境界。

陈尚君担任陈允吉老师的课代表,两人海阔天空聊古今各路学问;起步阶段,王运熙老师讲目录所反映的历代典籍总貌和存亡,以及对文献的鉴别价值,受益终身。研究生开学典礼,朱东润先生即言世界诸文明古国之或存或亡,其国文化之保存与否为大关键。提醒学生务必以超过老师为志,若不存此念,必难有成就。朱先生给陈尚君的毕业鉴定为,“善于在复杂文献中发现问题,作出判断”,并寄予厚望,“尚君将为复旦带来光荣”。

亲炙名师,更有幸私淑名家。学位论文做完,正摸索发展方向,陈尚君从傅璇琮的著作中得到许多启发,更广泛地阅读近代以来的文史名家,受影响最大的包括王国维、梁启超、陈寅恪、余嘉锡、陈垣、岑仲勉等,后来据目录以求全面占有文献,指导方法上受以上各家横跨文史研究的极大鼓舞。

“坚持,很多人都能做到,在学术研究之中,个人的眼光和选择的方向,相当重要。”陈尚君初习唐宋文学,后感兼顾为难,乃弃宋专唐。一般治唐者,不太关注宋代文献。陈尚君由宋入唐,很快发现宋文献中遗珠遍地,这些材料成为辑佚和辨伪工作的重要依据。

一九八一年十二月,陈尚君(后右)、黄宝华(后左)与朱东润先生(前坐)合影

考证并非饾饤之学,把握全局才能精准处理细节。“我工作最重要的原则是一本书、一个人的时间、地点、空间定位,以及书本身流传之真伪。这些问题每天萦绕于心间,作为游标卡尺不断测量。”用现代理性、科学的精神处理古代文献,陈尚君的思维方式像科学实验。

除了有最强大脑,e时代的加速度功不可没,但对原始资料的目视检验不能跳过。读古书者都流连铅黄满纸,近十来年陈尚君迫不得已采取电子文本写作,一个文件夹下面同时存有一万多个文件。

胡文辉称赏:陈尚君在唐诗文献乃至唐代文献的掌握上,并世无人可及。深潜既久,由文入史,在唐史方面亦有不俗见解,不复囿于文献学层面。

金针得度后举一反三,又以金针度人。如果说《唐五代诗全编》是高分辨率的界画,那么《我认识的唐朝诗人》系列则饱含理解之同情。有一则豆瓣书评:“方舱中读毕”。诗人的体温,时代的氛围,结晶成诗行,穿越时空给人以力量。

“时来天地皆同力,运去英雄不自由。”陈尚君引用罗隐的诗表达激动的心情,“个人的能力非常有限,但是当天地同力一起支持我的时候,我也跟着时代的节拍努力前行,所以有这样的成就。个人真的非常渺小,但个人的努力能够得到社会承认,生命也就有了存在的意义。”