乡厉·场城隍庙·斋孤 | 南通发布

明洪武二年(1369),明太祖朱元璋大封天下城隍,都城、省、府、州、县建起了供奉城隍尊神的庙宇。明清县以下无城隍,自然不建城隍庙,而历史上如皋东乡的掘港、马塘、丰利,包括原属东台县、后隶如东的栟茶却建有城隍庙,显然不合规制,四城隍庙身份成谜。

马塘城隍庙(如皋县政府旧址)↑

乡厉祭祀

历代《如皋县志》建置志卷都有“寺观”章节,对县、镇、场、村“寺观”有较为详细的记载,唯独不见县以下的城隍庙。如皋县城隍庙也不在“寺观”章节内,而是在“坛祠”“秩祀”里面。后世《如皋县志》或延续记载,或载城隍庙的功能用途等,也并未记载皋东三城隍庙。

道光十七年(1837),知县范仕义所修《如皋县续志》卷一建置志中“寺观”出现了“城隍行辕”的记载:一在李家堡,一在石庄镇。行辕指旧时高级官吏的行馆或在暂驻之地所设立的办事处。“城隍行辕”,顾名思义,也就是县城隍的行馆或者办事处。

乾隆版《如皋县志》(下称乾志)“秩祀”有载:城隍庙,每月朔望官率僚属展谒,凡境内水旱疾疫致祷。即每月初一、十五,知县老爷率领属员到城隍庙拜谒城隍老爷;县境内发生水旱灾害、流行病疫情等,知县来此祈祷,希望城隍老爷保佑,这是县城隍的“主业”。显然这个“主业”是在城隍庙内举行,无须建立行辕。乾志“秩祀”又有关于“邑厉坛”的记载:在北门外,洪武八年知县李衡建。按坛旧在县治后,今移北濠。岁清明、中元、十月朔致祭。知县祭祀本县阖境邑无祀鬼神……凡无祀鬼神或终于前代,或殒于今世或兵戈扰攘,流徙于他乡或人烟断绝,久缺祭祀……孤魂精魄未散,悲嚎于星月之下,呻吟于风雨之时,故敕天下有司依时享祭,本处城隍以主此祭。古人认为无人祭祀的鬼神为“厉”,祭厉就是官方祭祀本县的那些因种种原因得不到祭祀的鬼神,城隍神为主祭祀,知县主持。由此可见,在祭祀过程中城隍爷(行身像)是要离开城隍庙的,如皋县邑厉坛原在县治内,后来迁到北门外,从“官署图”看,距离县城隍庙不远,似无建行辕的必要。

按乾志又载:乡厉坛,四十二所,散在四十二里。明代如皋除县城厢外分为江宁、安定、沿海、赤岸四乡,乡下又设立若干都,都下又设立若干里,全县共有四十二里。明代如皋全县有四十二里,也就是理论上有四十二个乡厉坛。乡厉祭祀城隍爷是要到场“镇控坛场”,乡长(里长)主持。乡厉祭祀需要城隍爷亲临现场,基于此,则会建立行辕,县志记载李堡、石庄有城隍行辕,大概就是此情形。南开大学历史系副教授张传勇曾撰文《明清祭厉与城隍行宫的建置》对乡镇城隍庙的建立作了分析,认为是因乡厉祭祀导致乡镇的城隍庙建立。据此,如皋东乡掘港场、丰利场、马塘场,包括东台县栟茶场等建有城隍庙也就说得通了。

修整后掘港城隍庙后宫和十二司↑

场城隍庙

县以下乡厉祭祀显然不可能都是县城隍行身像下乡,有的地方可能是用城隍的牌位代替。牌位不一定是木头的,有可能是纸质的,仪式结束后焚化,这样是无须建城隍行辕的。有的地方制作木头牌位,甚至塑立城隍行身像,则有建立城隍行辕的必要,一开始可能是用竹木等搭建厂棚,后来有的就建砖木建筑。

明代如皋东乡为沿海乡,计一都、三都、四都、六都,共九里,理论上就有九个乡厉坛,在此基础上再建立城隍行辕。据各场(镇)志载,掘港城隍庙建于明中晚期,栟茶城隍庙建于清雍正年间,丰利城隍庙、马塘城隍庙均建于清道光年间。

掘港、丰利,包括栟茶在历史上为淮南重要的盐场。有盐场必有场官,掘港还有主簿、都司衙门,逢场大使、主簿、都司等官员每逢新上任前都要去城隍庙“斋宿”,一般是提前一天,与庙里接洽安排。新任官员在庙里厢房住一宿,沐浴斋戒,不得食用荤腥,素服,反思自己,谋划工作。第二天,着吉服,焚祝文,祭拜城隍老爷,请求城隍爷一起协助地方政务,然后去场司、主簿、都司衙门赴任。平日有节庆活动,如正月初一、城隍生日等,官员也需亲赴城隍庙祭拜城隍,最有名的是掘港“一马穿三巷”的传说。掘港都阃府的都司一行浩浩荡荡从东营出发,经蒋家桥巷向东过北街,穿武庙巷,向西过南街,穿郡庙巷到达城隍庙祭祀城隍。

乡厉祭祀类邑厉祭祀,也是清明、中元、十月朝三次,清明节前后叫收鬼,七月十五叫拷鬼,十月初一叫放鬼。乡厉祭祀由当地官员,如:场大使、主簿、都司等主持。城隍老爷出巡相当隆重,听老人们说过,城隍老爷出巡之前,庙里会出黄纸告示,到时候,男女老少纷纷来到街上,有进香的,有不进的,但都必须看会,神像从面前经过,必须烧拜香或者沿途磕头。笔者小时候听爷爷讲过,我家祖上在清代曾赞助过掘港城隍庙,每次城隍老爷出巡的仪仗灯笼上还有老祖宗的名讳。城隍老爷出巡队伍里有划旱船的,有踩高跷的,有舞狮子的,有打莲湘、泼花篮、跳马伕,有打十番锣鼓的,吹吹打打,煞是热闹。为避免自然灾害,过去有钱人向神佛许愿还愿可以请戏班子唱“愿戏”,或者向庙里捐赠供养。而贫苦的盐民、渔民则通过“跳马伕”以充当神的“马伕”寻求神的庇佑。随行的队伍里又有穿红衣、戴手梏、扛枷的人随行,这些人都是生病的时候向庙里许愿舍身赎罪的人。

乾隆版《如皋县志》关于乡厉祭祀和城隍庙的记载↑

乡野斋孤

民国以后,由于少了官方活动,各城隍庙香火逐渐冷落,功能弱化。民国初年,掘港城隍庙曾作为国民党党部,并设立中山堂纪念孙中山先生,掘港第一次放映无声电影也在庙里。民国十七年(1928)十一月,国民党如皋县党部执行内政部《废除淫祠荒庙的条例》,成立“如皋县破除迷信委员会”,各地将城隍庙所有塑像捣毁。民国二十八年(1939),掘港青帮头子陈文亮组织地方士绅商贾恢复城隍庙,修复后宫和十二司的神像,以此来粉饰太平。民国后期,各城隍庙都被改造,道士被遣散还俗。

没有乡厉祭祀,民间的乡野斋孤活动兴起,也可以视作乡厉祭祀的延续和替代。有的镇上有商户牵头,须是德高望重的长者,节前向各户收取一定费用,请和尚、道士念经,购买纸箔等,在七月十四、十五或者三十晚上放焰口、焚烧纸箔,祭祀孤魂野鬼。也有老百姓自发到河边、桥头烧纸。近世只有偏远乡村还有斋孤的习俗了。

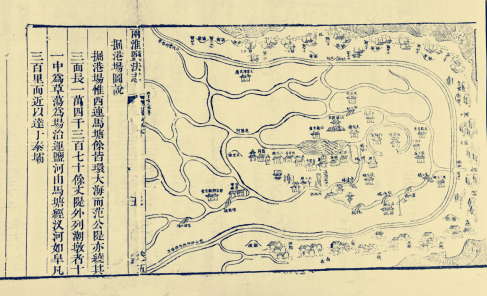

嘉庆版《两淮盐法志》掘港场图说↑

后记

“国之大事,在祀与戎”,盐场乡厉祭祀由场大使、主簿、都司等主持,与其他里(镇)比起来多了一份官方背景,显得“高大上”了许多。与历代《如皋县志》不同,《两淮盐法志》里倒是有各盐场城隍庙记载,嘉庆版《两淮盐法志》掘港场图说里就明确标注了“城隍庙”的位置,虽然这些城隍庙只是城隍行辕。这大概是掘港、丰利、栟茶建有城隍行辕的官方原因。掘港城隍庙城隍出巡发布告示落款敕封灵应侯,显然是通州城隍,而出巡的灯牌上又写敕封忠佑伯,表明是如皋城隍,掘港城隍庙是州县城隍的行辕,当时的道士也搞不清楚。

康熙十九年(1680)以后,因卖鱼湾海沙淤涨,潮汐罕至,马塘场不再产盐,解缴废盘铁五角移掘港场煎烧。乾隆元年(1736),马塘裁并于石港场,马塘场甚至还没赶得上乾嘉年间盐场的辉煌。马塘城隍庙建于道光年间,此时马塘已无盐课司衙门,建立城隍庙应该是清代后期管控不严,绅董、道士自由发挥的结果。

《如皋县志(民国版)》建置志卷“秩祀”延续了《如皋县续志(道光版)》的说法,记载了李堡、石庄城隍行辕,称呼上改称城隍庙,掘港、丰利、马塘城隍庙仍然没有记载,一则新志往往以旧志为基础,直抄未增,分区采访也没增加;二则民国后期管控也不严了,改称城隍庙。掘港分区采访杨庆霖获知在建置志卷“古迹”有:留园在掘港城隍庙内,清光绪年间筑,掘港城隍庙现存后宫及十二司厢房,留园还有一棵银杏树,至今枝繁叶茂。