还原南通人的“一人一面一菜”记忆丨“曹顶文化中心”对外开放 | 南通发布

你听说过曹顶的英雄故事吗?你吃过曹顶跳面吗?你知道除了跳面,曹顶还发明了哪些好吃的?作为曹顶的“忠粉”,南通人鞠晓君历时三年多筹备建成的“南通市义勇曹顶文化中心”(以下简称“曹顶文化中心”)于上周对外开放,吸引了曹家后人、文化学者、青少年等社会各界人士纷纷前来打卡。

在南通,有一位家喻户晓的民族英雄——曹顶。明代嘉靖年间,他曾率领南通盐民义勇军英勇抵抗倭寇,牺牲时年仅44岁,为保卫家园作出了卓越贡献。他的英雄事迹和精神在南通及周边地区流传了数百年,成为中华民族顽强不屈、勇敢抗敌的象征。

“他在南通十大历史名人中位列第二,仅次于张謇。但近年来随着城市改造和人口流动,发生在500年前的曹顶英雄事迹和关于他的美食传承悄然消退,甚至有不少年轻人对曹顶知之甚少。”鞠晓君回忆,三年前,在一次机缘巧合下,他第一次听说了“曹顶跳面”,一下子被激起了好奇心,随后便开始了对曹顶其人其事的深入调研。

“他不仅是一名抗倭英雄,也是一位美食达人。”提起偶像曹顶,鞠晓君一下子打开了话匣子。曹顶出生于南直隶通州余西场的一户曹氏仆夫家庭,其父是曹氏盐场的烧盐工,曹顶自幼随父亲在盐场长大,曾从事海盐的船运工作。后来,曹家将他送到通州城一家面店当学徒,从此进入了白案行业。

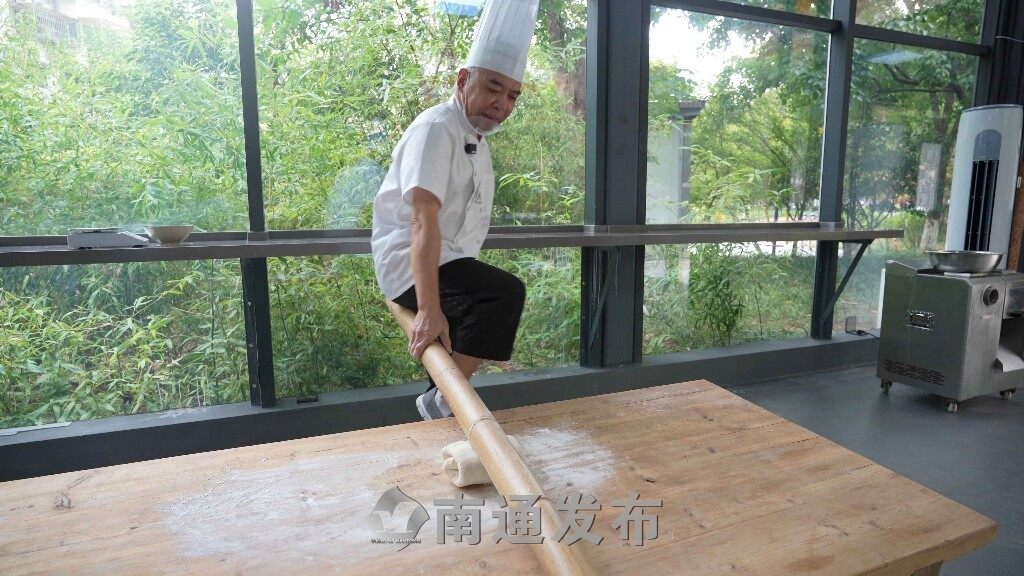

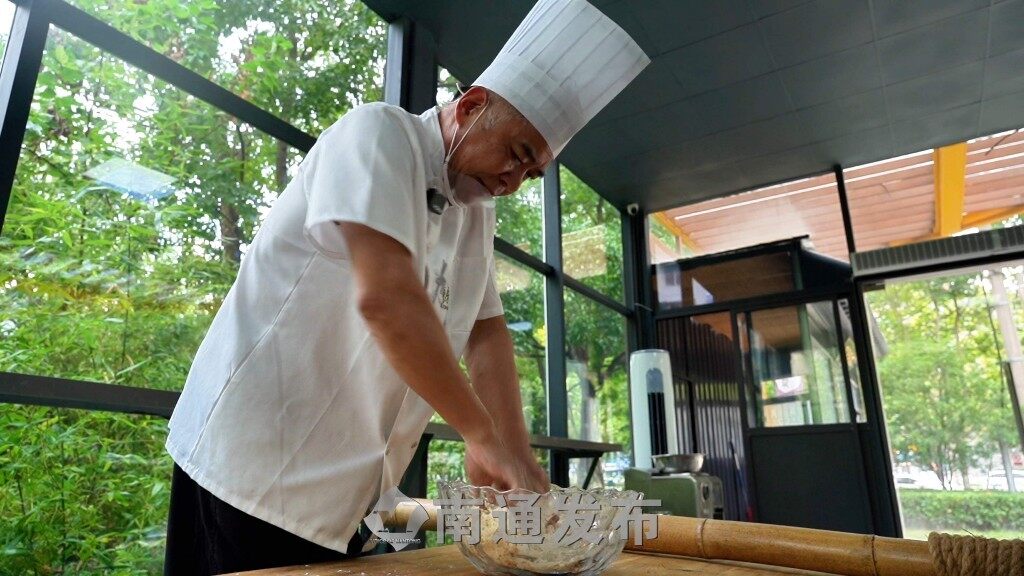

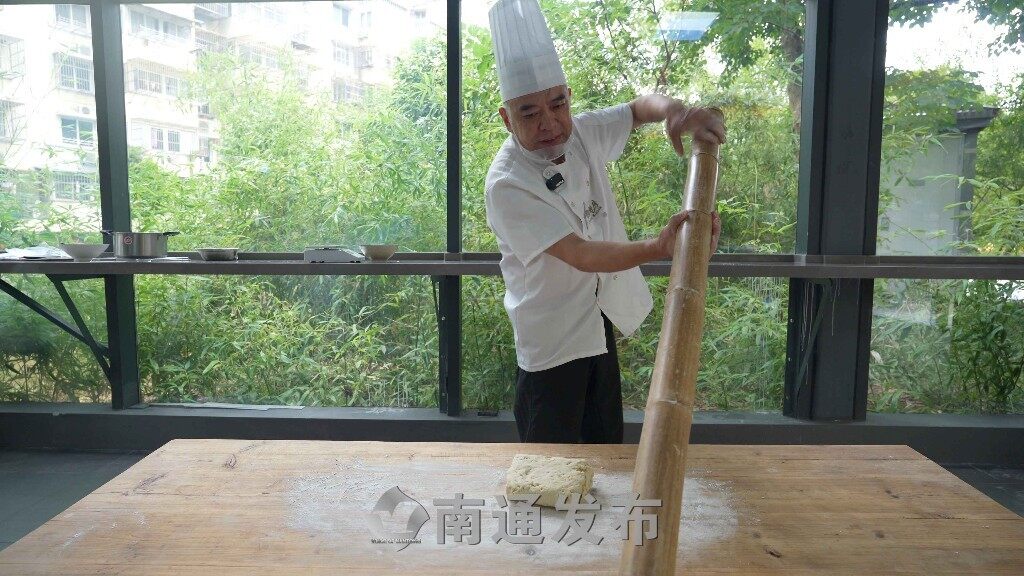

“相传,曹顶当时打工的面馆地处通州城通往狼山的必经之路。按习俗,佛教信徒们下山回程时要吃上一碗面,寓意神的赐福源源不断。因此,每逢宗教节日,曹顶所在面馆生意格外红火,他经常忙得不可开交。”鞠晓君介绍,据说一次曹顶偶然看到农民用铡刀切草料,便想到用杠杆原理代替手工揉面。于是,聪明的他灵机一动,将擀面杖一头固定在桌边,用杠杆反复叠压面团。后因木制擀面杖易折断,他便改用自家盐场挑盐用的韧性更好的竹杠。曹顶凭借这一“省力”的创新,制作出的面条特别劲道美味,这种独特的制面工艺也沿着江海传播开来,这便是“曹顶跳面”的由来。

曹顶对于餐饮文化的贡献,并非只有“跳面”。作为民间武装力量,义勇军在日常作战期间需要自筹军粮。“传说在1556年的端午节,通州城南的烽火台,狼烟升起。义勇军们各自从家中带上口粮集结,准备迎战倭寇。因为时间紧,大家就把准备过节的小菜也不分荤的、素的就这么一和一搅,一锅子炒熟了吃。”鞠晓君说,这种汇聚了百家菜的“和菜”,不仅营养更加均衡,口感也不错。用餐结束后,义勇军战士们精神抖擞投入抗倭战斗,并取得了大胜。从此,义勇军一直沿用这种“和菜”作为军粮的制作方式,这道菜也逐渐被民间作为家宴上的一道名菜。

“可以说,曹顶是南通历史上重要的抗倭‘一人’,曹顶跳面是代表工匠精神的‘一面’,和菜则是助力南通义勇军战胜倭寇的功勋‘一菜’。”鞠晓君认为,民族英雄不能遗忘,传统技艺不能丢失,这是所有南通人都不应忘却的“一人一面一菜”记忆。

今年市“两会”期间,市政协原秘书长朱进联合祝天一、汪祖洪、张影、陈慧君、郭桂萍等5名市政协委员联名提交了一份提案《关于弘扬曹顶文化的几点建议》,引起了大会的高度关注。“我们呼吁进一步加大宣传,弘扬曹顶文化,打造南通特色的地标名片。”在提案中,朱进等人建议积极收集、整理、研究曹顶抵御倭寇入侵的英雄事迹,挖掘整理曹顶制作“曹顶跳面”和“和菜”的美食文化,引导和鼓励民间组织对曹顶文化的研究,为讲好英雄故事,传播英雄美食,更好弘扬曹顶文化打下坚实的基础。

“这份提案与我的想法可谓‘不谋而合’。”鞠晓君告诉记者,自2021年以来,他把大部分精力都投入到曹顶文化的研究中,通过多种渠道查阅国内外史料,走访台北故宫博物院、日本京都大学博物馆、南通大学图书馆、南通市图书馆等地,将曹顶故事和曹顶文化进行了系列梳理。在这一过程中,他也逐渐成为曹顶的忠实粉丝。

“曹顶的影响力绝非仅在南通,早已走出南通,走向全国乃至海外。”鞠晓君介绍,“曹公面”(曹顶跳面)的制面工艺和锅盖面、竹升面、大刀面、杠子面、打面等一样,都是来自于民间,以后逐渐传播到全国各地,甚至影响到东南亚,成为人们制作美味面食的工艺秘诀;曹顶和义勇军战友们共同创制的“和菜”,后来因加入荤料而升级,口味变得更加丰富,逐渐演变成“头菜”,加入山珍海味后又演变为“上八珍”,后来经如皋名人周莲传到福建,并在当地演变为“福寿全”——也就是现在的“佛跳墙”佳肴,成为中国乃至世界餐桌上的美食经典。这些美食不仅仅是味觉的享受,更承载着南通文化的独特魅力。

2022年6月,在鞠晓君、曹晓荣、柯建明等南通热心市民的积极推动下,“南通市一五三九曹顶跳面研究中心”正式成立,并在民政部门正式注册成为民办非企业单位,今年5月更名为“南通市义勇曹顶文化中心”。“曹顶的抗倭精神已远超地域界限,传播到全国乃至东亚,成为中华民族抵御外侮、保家卫国的象征。”鞠晓君举例,韩国爱国诗人金沧江就曾作诗“奇韬妙略似神鬼,杀倭满海波涛红”,表达对曹顶的敬意,由此也让曹顶的英雄事迹后来传入东亚。

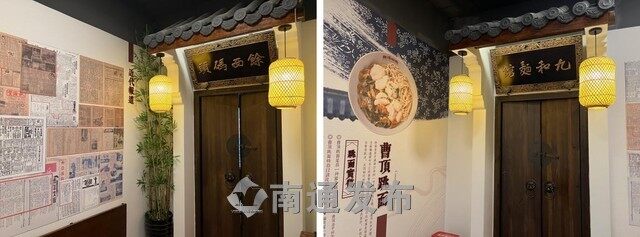

为了将曹顶的英雄精神融入当代人的生活中,弘扬爱国精神与非物质文化遗产,在多方支持下,今年9月,由鞠晓君投资近400万元建成的曹顶文化中心在市区人民中路正式对外开放。该中心占地300多平方米,设立“爱国文化区”和“餐饮文化区”,通过历史复原与现代技术结合,生动再现曹顶与义勇军的英勇事迹,以及曹顶对餐饮文化的积极贡献,还特别推出了“跳面制作”“和菜制作”“煮海制盐”及“兵营体验”等丰富多彩的研学活动,旨在通过这些文化展示和体验,揭秘“一人一面一菜”背后的曹顶故事和曹顶文化。

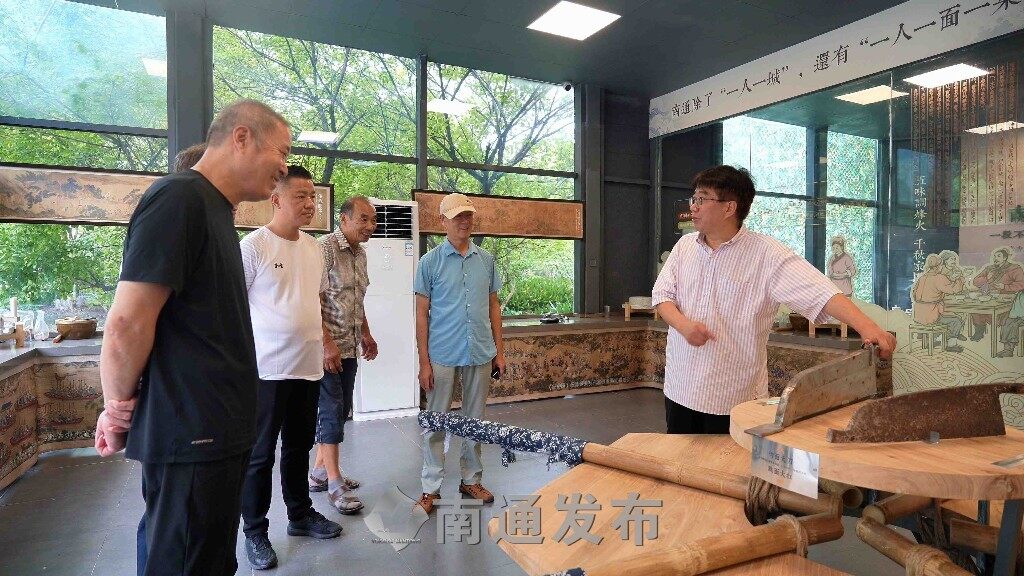

9月12日,曹家第24代后人、《余西曹氏研究》杂志编委曹洪江一行慕名来到曹顶文化中心参观,品尝曹顶跳面、和菜等英雄美食,共话曹顶文化的传承推广。“没想到一个外姓人能够为我们曹家做这样一件善事,我们非常感动。”曹洪江认为,曹顶文化中心的建成是弘扬爱国精神、传承南通地方文化的创新举措,特别是大量散落在海内外的史料首次得以系统化梳理和呈现,大大弥补了曹氏研究的不足。

“我们希望更多热衷曹顶文化研究的社会各界人士加入进来,发挥各自所长,共同讲好曹顶故事。”去年4月,鞠晓君发起成立了“曹顶文化研究理事会”,邀请南京农业大学教授赵海珍博士、曹家后人曹润森等担任理事会专家组成员,旨在汇集多方力量深入挖掘、保护和推广曹顶文化。

在曹顶文化中心,主要通过“忠义爱国文化”“曹顶跳面及南通和菜文化”“盐民义勇军海盐文化”“曹公祠庙会文化”以及“曹顶祈福文化”五个主题,用图、文、视频等全方位展示曹顶文化。“这是一个寻找英雄、学习英雄的地方。在这里,人们可以深入了解曹顶的生平事迹,并通过多种文化活动体验英雄的生活和精神。”市政协委员张影认为,曹顶文化中心对于推动爱国主义教育和南通餐饮文化的对外交流都有着积极作用。

100多年前,实业家张謇在国家危难之际,重修曹公祠、曹顶墓,并在南通竖立曹顶像和京观亭,号召各界推广曹顶文化,激发了无数国人的抗敌斗志。“‘匹夫犹耻国非国,百世以为公可公’,这是张謇先生对曹顶的盛赞。”鞠晓君介绍,前不久,来自市田家炳中学的初二学生张馨月在参加曹顶文化中心的研学活动后,当即表达了“用英语向世界讲曹顶故事”的心愿;江苏省重点中小企业公共服务平台——舵手班同学会旗下的多家企业负责人前来研学后,纷纷表示将结合自身资源,为文化中心提供支持;我市文化界的多位专家认为,曹顶文化中心为抗倭历史研究和文化传播提供了新平台,有望成为全国学习和推广地方英雄文化的示范点。

“文化中心将继续深耕曹顶文化,不断创新传播方式,通过展览、文化交流、学术研讨等形式扩大影响力,力争将曹顶精神推广至全国乃至全球!”55岁的鞠晓君这样说。