他与共和国同龄,半个世纪前曾师从我市著名书法家张晏,如今喜好在地上练习书法——痴迷“地书”,挥写健康人生 | 南通发布

庆祝新中国成立75周年,与共和国同龄的陈文杰老人以水代墨,大地作纸泼墨挥毫,以这种特别的方式向祖国献礼。他酷爱书法多年,半个世纪前曾师从我市著名书法家张晏。近几年,陈文杰痴迷“地书”,挥洒笔尖上的快乐。

人物名片

陈文杰

1949年11月出生

半个世纪前师从我市著名书法家张晏

多次参加省市级书法展览

创作的“禧”字被中国邮政收录

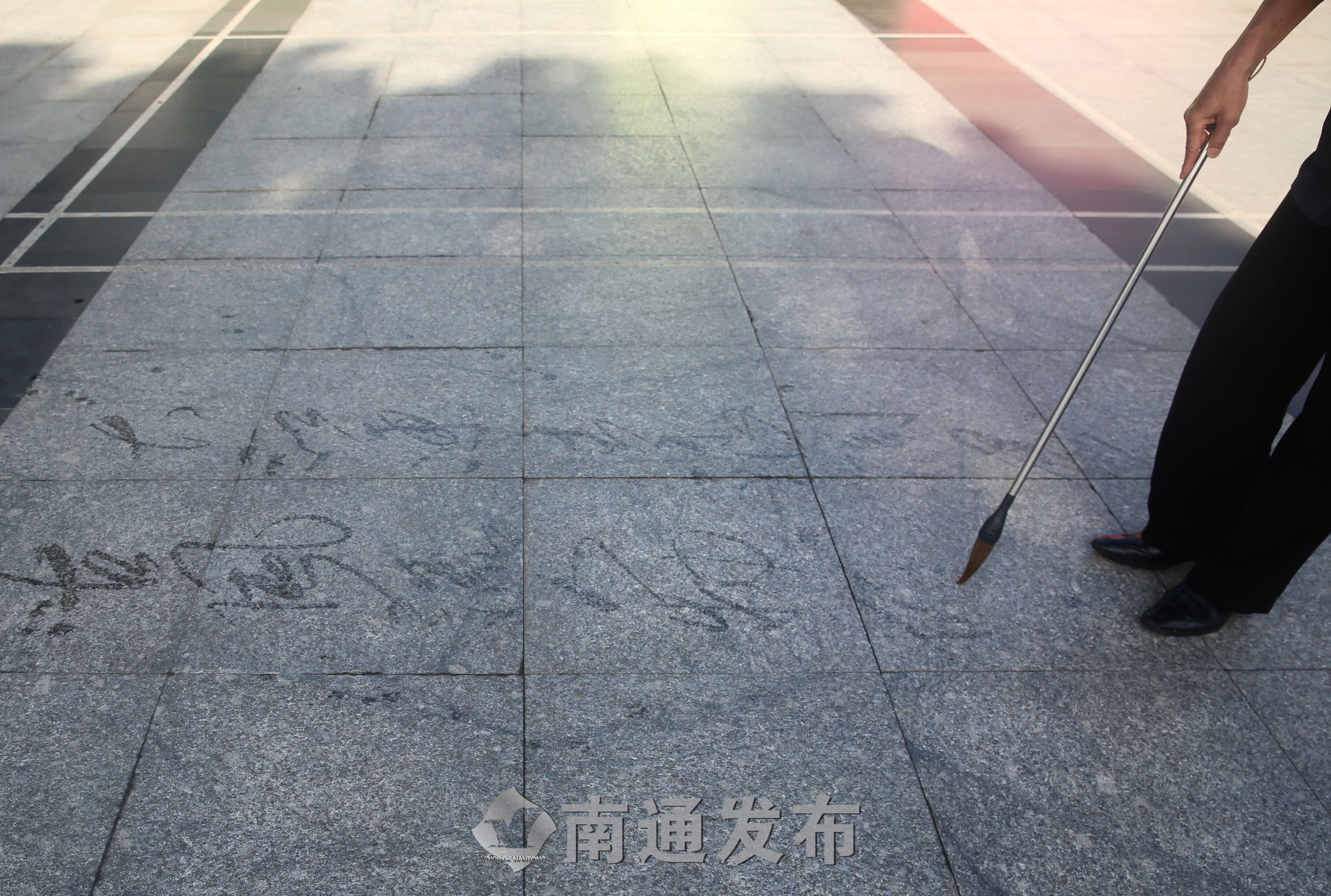

“一唱雄鸡天下白,万方乐奏有于阗,诗人兴会更无前。”25日,75岁的陈文杰老人右手持笔蘸水在学田公园青石板地面上书写毛泽东诗词《浣溪沙·和柳亚子先生》的节选。新中国成立75周年来临之际,他以水代墨,大地作纸泼墨挥毫,以这种特别的方式向祖国献礼。

半个世纪前,陈文杰是橡胶厂一名酷爱书法的青年工人。“市劳动人民文化宫举办书法培训班,我踊跃报名参加,连续上了两三期。”多年后,陈文杰聊起这段学书往事仍然十分自豪,“我的爱好与众不同,其他工友喜欢打篮球、打乒乓球、下棋等。”

“培训班的指导老师是著名书法家张晏,他是科班出身,毕业于南京艺术学院美术系。”陈文杰回忆,练习书法是从临摹唐代著名书法家颜真卿和柳公权的代表作开始,“颜体书法丰满、端正,柳书笔画清晰、有骨感,被称为‘颜筋柳骨’。”

在书法培训班打下一定书法基础后,陈文杰经常在工作之余练字。“我经常练字到深夜,当年条件有限,舍不得买宣纸、毛边纸,就在废报纸上练字。”陈文杰说,隶书、行草都练过,东晋时期著名书法家王羲之的《兰亭集序》临摹了多遍。

陈文杰苦练书法数十年,创作的作品多次参加省市级书法展览,还在2021年“翰墨杯”全国书画大赛上荣获三等奖。2015年,他创作的“禧”字被中国邮政收录。

“退休后,我每天沉浸在博大精深的书法艺术之中自得其乐。”陈文杰说,这几年又痴迷上“地书”,原先在濠东绿苑写,搬到学田新村后,就在学田公园里练习“地书”,“笔头就是大号的狼毫笔头,笔杆是用不锈钢自制,整支笔长80余厘米,练字用的水就是自来水。”

陈文杰说,市区喜欢写“地书”的书法爱好者有一些,以老年朋友居多。他在濠东绿苑练习“地书”时,碰到过几位同道中人。有趣的是,其中一位中年女性“地书”爱好者,多年前也曾师从张晏。她说:“职场打拼压力大,练习书法能放松心情,积蓄能量。”

“我喜欢书写的内容是毛泽东诗词和唐诗宋词。”陈文杰说,“只要天气情况允许,几乎每天都抽半个小时练习‘地书’,挥洒笔尖上的快乐,写‘地书’既练习了书法,又锻炼了身体,称得上是一举两得。练字时,还经常有人围观。”

“书法是中华民族文化的瑰宝,‘地书’是书法艺术一个创造性分支,就是用自制的‘大笔’在地上练字。”25日,国家一级美术师、中国书法家协会会员、市书协首任主席张晏介绍,“地书”源远流长,起源于汉字书法形成时期,王羲之、苏东坡、郑板桥等书法家承接了地书文化传统。

张晏说,“地书”这种练字方法,既方便又环保,同时集锻炼身体和陶冶情操于一身,更重要的是能够推动书法艺术的普及和练习者书法水平的提高。现如今,“地书”艺术在我国许多城市流行,成为中老年书法爱好者的一种健身时尚。

张晏回忆,半个世纪前,市总工会牵头在市劳动人民文化宫举办书法培训班,多家工厂工会推荐喜欢书法的职工前来学习,“当年,我市掀起学书法热潮。那时的我年富力强,精力充沛,的确教过许多学生。”

张晏说,安徽制笔友人曾送了一支一米长的大毛笔给他,“那天,我也兴致勃勃地来到濠河边写‘地书’,凝神屏气,手动气行,写了足足两个小时,浑身上下很舒畅。”张晏提议,职业书法家们也不妨走出书斋,尝试写写“地书”。