用“小众收藏”留住时代印记——南通一位古稀老人的特殊“粮食情结” | 南通发布

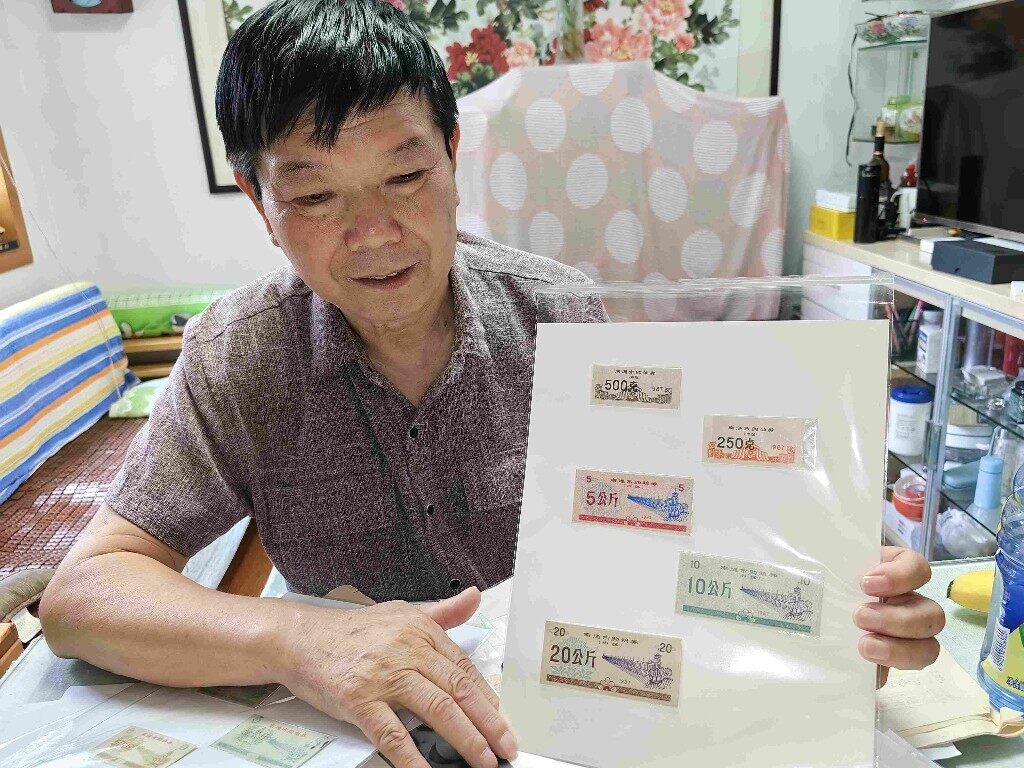

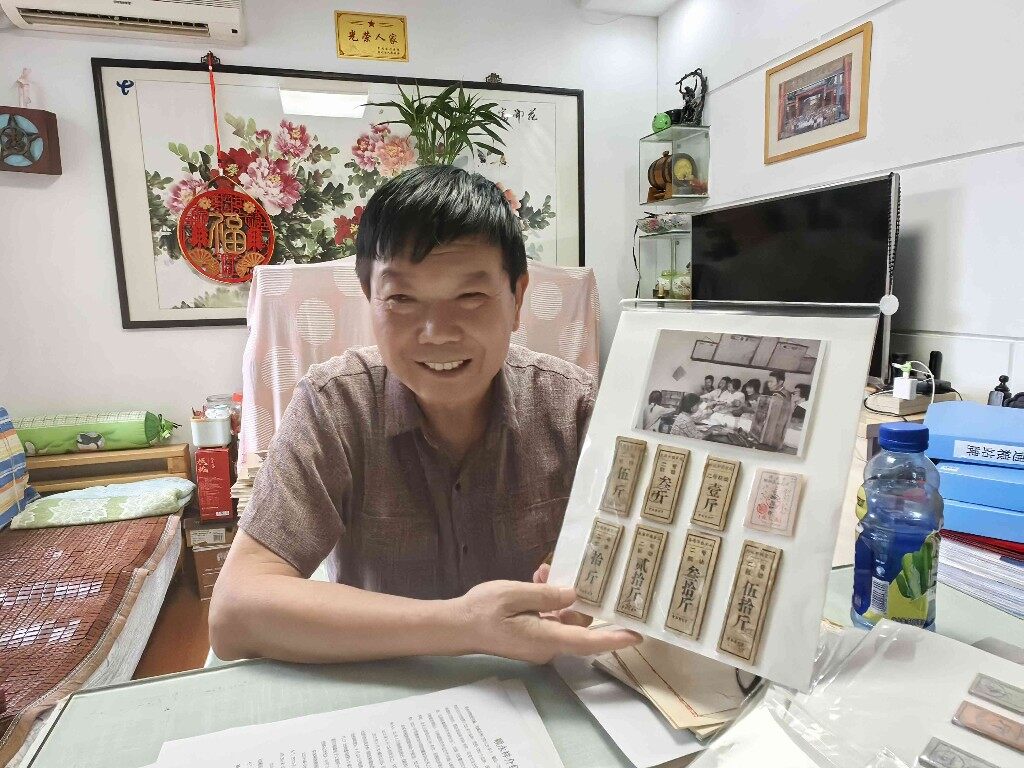

你知道计划经济时期的粮票、粮牌、粮本长什么样子吗?当时的老百姓又是如何购买粮油的呢?为了留住这段特殊的时代印记,早在20年前,我市收藏爱好者顾永祥带着对那个年代的特殊情愫,开始了他的“小众收藏”。在今年10月16日第44个“世界粮食日”到来之际,记者来到73岁的顾永祥家中,听他讲述粮油票证专题收藏背后的故事。

特殊时期的特殊产物

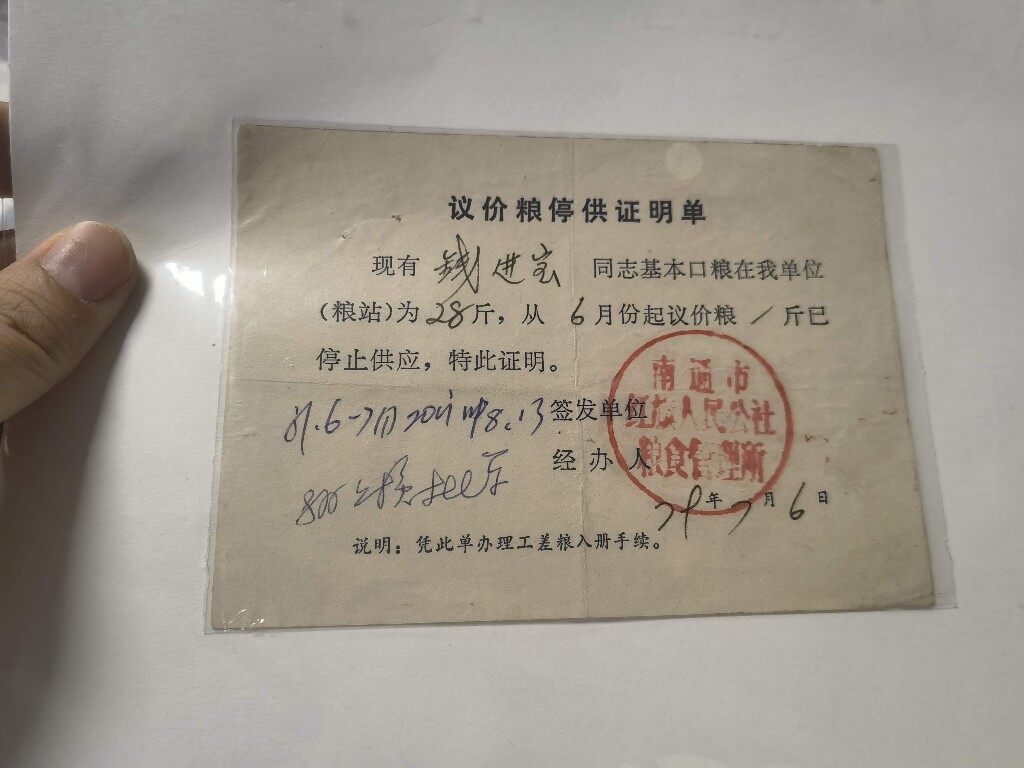

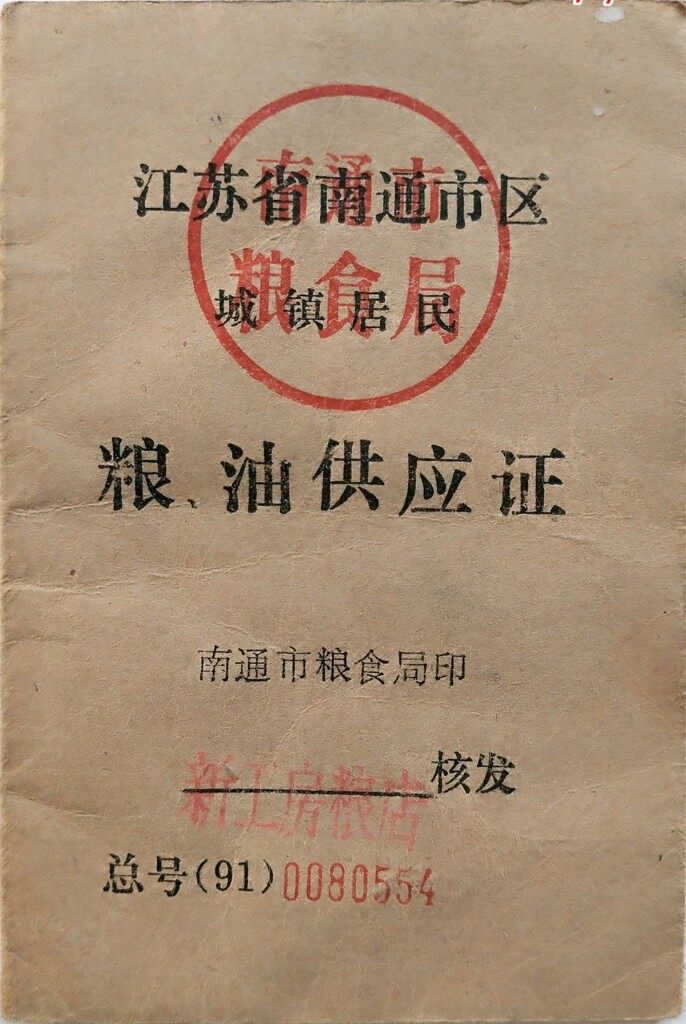

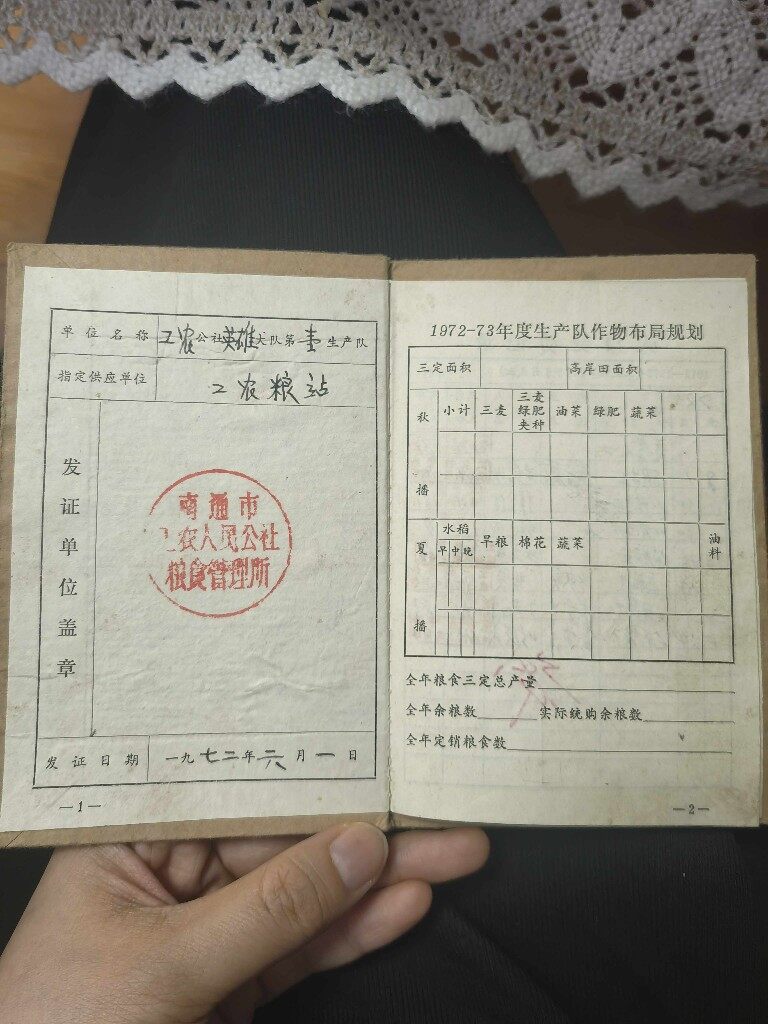

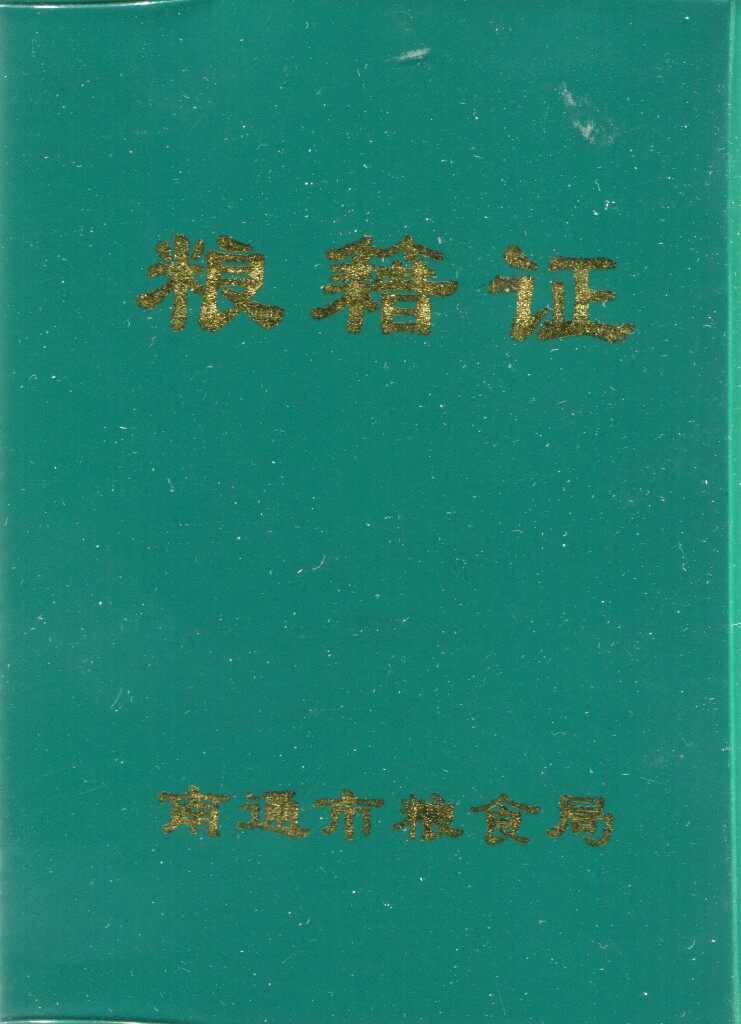

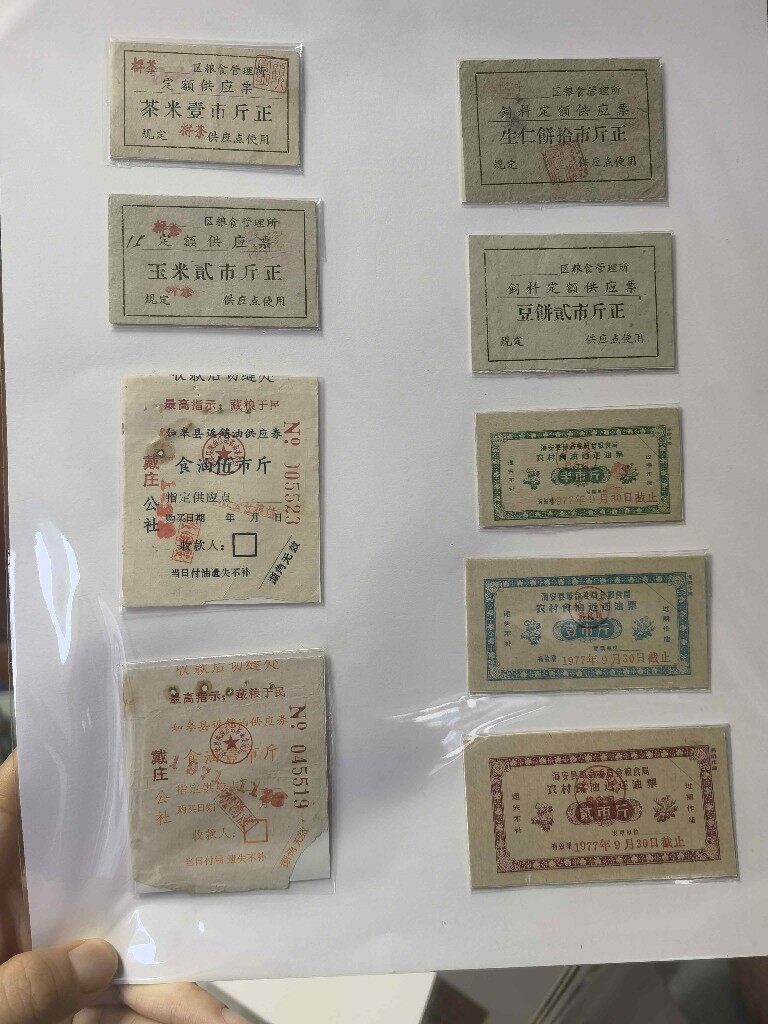

1955年,第一套全国通用粮票正式发行。那一年,顾永祥正好5岁。“我出生在计划经济时期,当时商品供应极为匮乏。为了保障供需平衡,国家对城乡居民的吃穿用等生活必需品实行计划供应,按人口定量发行粮票、购物券等专用购买凭证。”顾永祥介绍,那时,人们吃穿用度都得凭票证购买,比如,市民得凭借粮油供应本(简称“粮本”)买粮,“粮本是每个拥有城镇户口的居民才有的待遇,它和户口本同等的重要,如同‘身份证’一样,是一种身份象征。”

顾永祥回忆,当时的粮本封面印有“城镇居民粮油供应证”字样,翻开第一页是粮本的发行单位名称和粮本持有人姓名以及粮本编号、粮本发放时间。粮本里承载的信息主要有:每人每月享受的供应数量及当月购买情况记录,如购买时间、种类、数量、余粮等内容。

“每个家庭的粮食供应总量都是依据户籍而定,要与户口本相对应,按人供应口粮,成人和孩子的月供应量都有区别,成人每月27斤,小孩子从出生登记起每月7斤,以后每年增2斤,直至11周岁按成人量供应。”顾永祥告诉记者,这27斤粮食主要是白面、玉米面、玉米糁子、豇豆、黄豆等七八种杂粮,只有在过年时才会按人供应3—5斤的大米。即使国家给每个人定了量,也不能想买就买,是有计划地供应,也就是说居民买粮都有时间限制,具体时间要按居民居住的片区划分,每个月粮食局会进行公示。

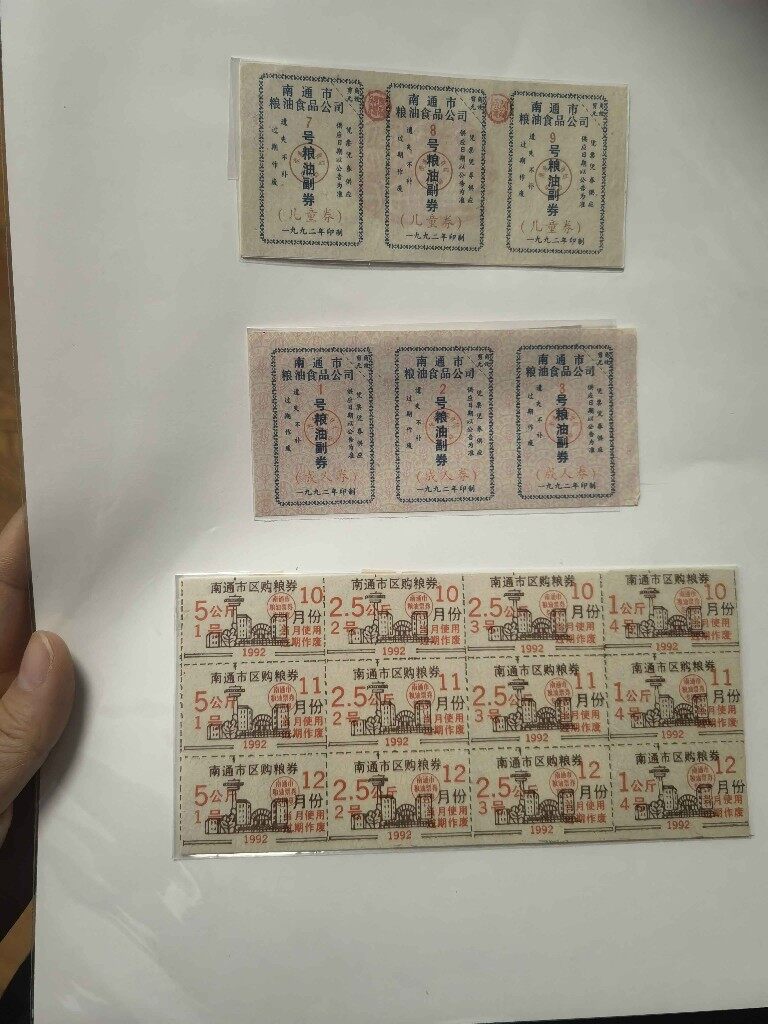

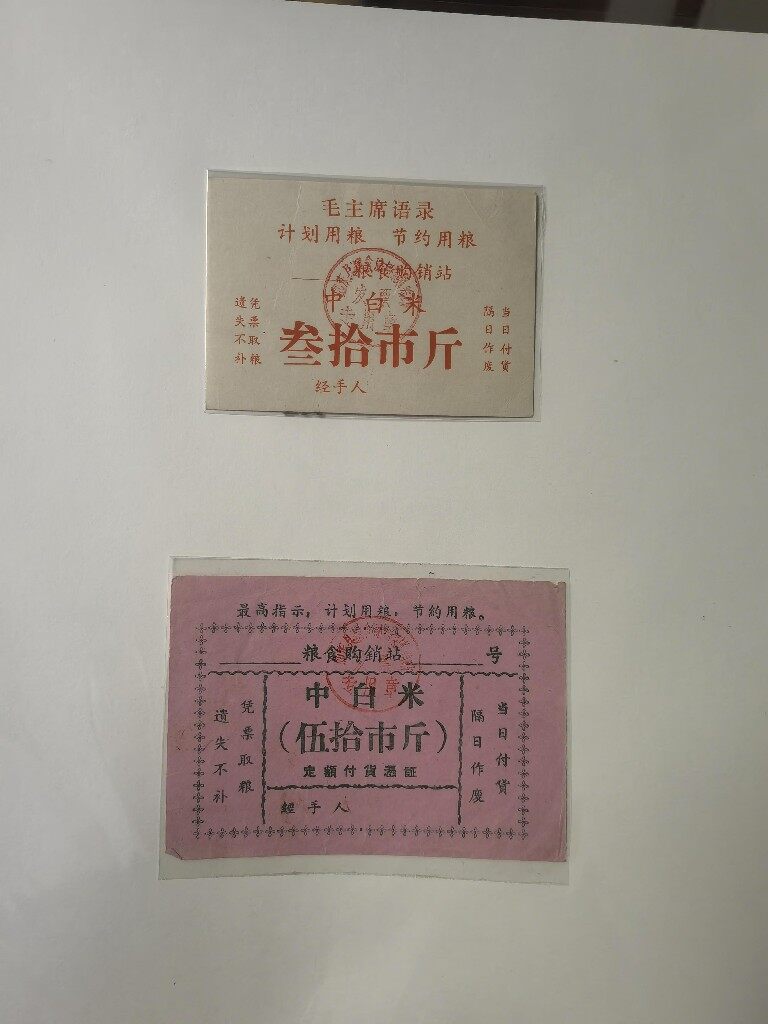

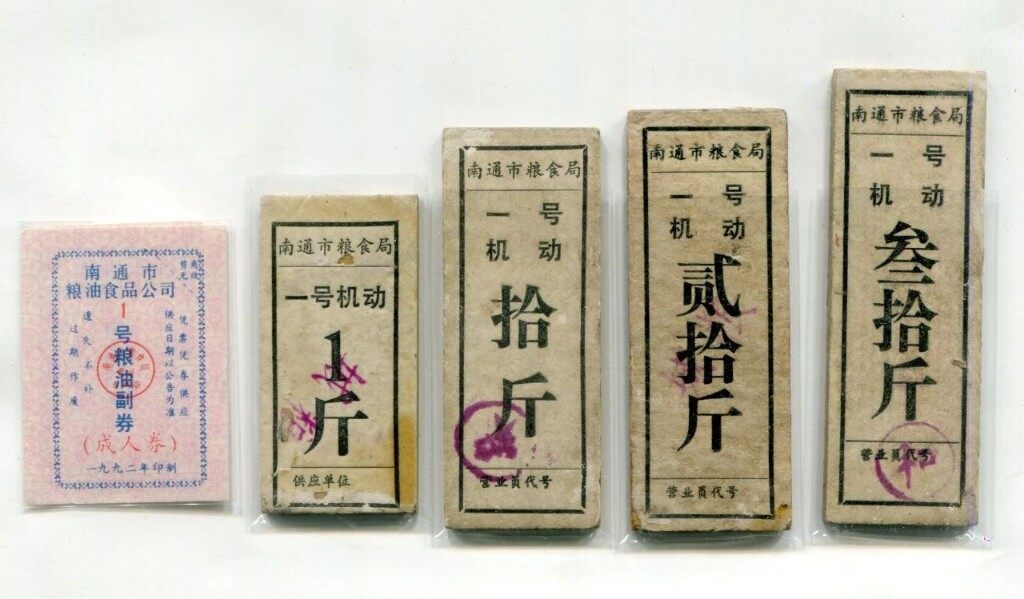

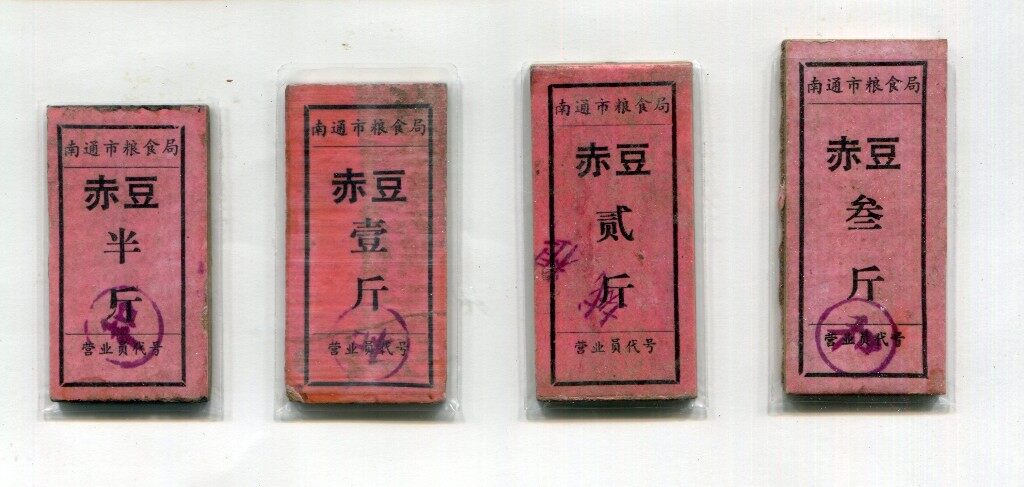

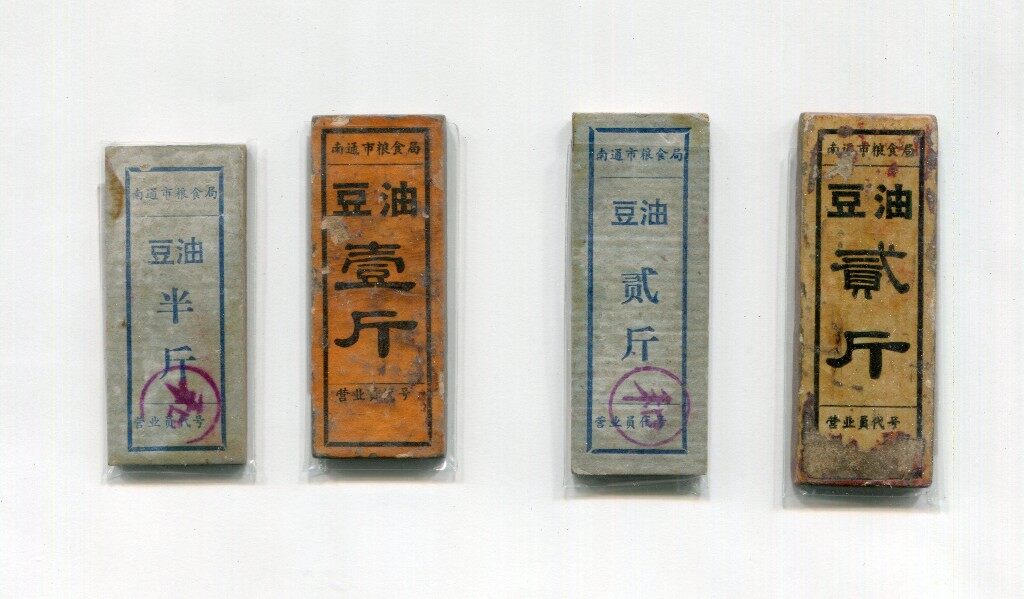

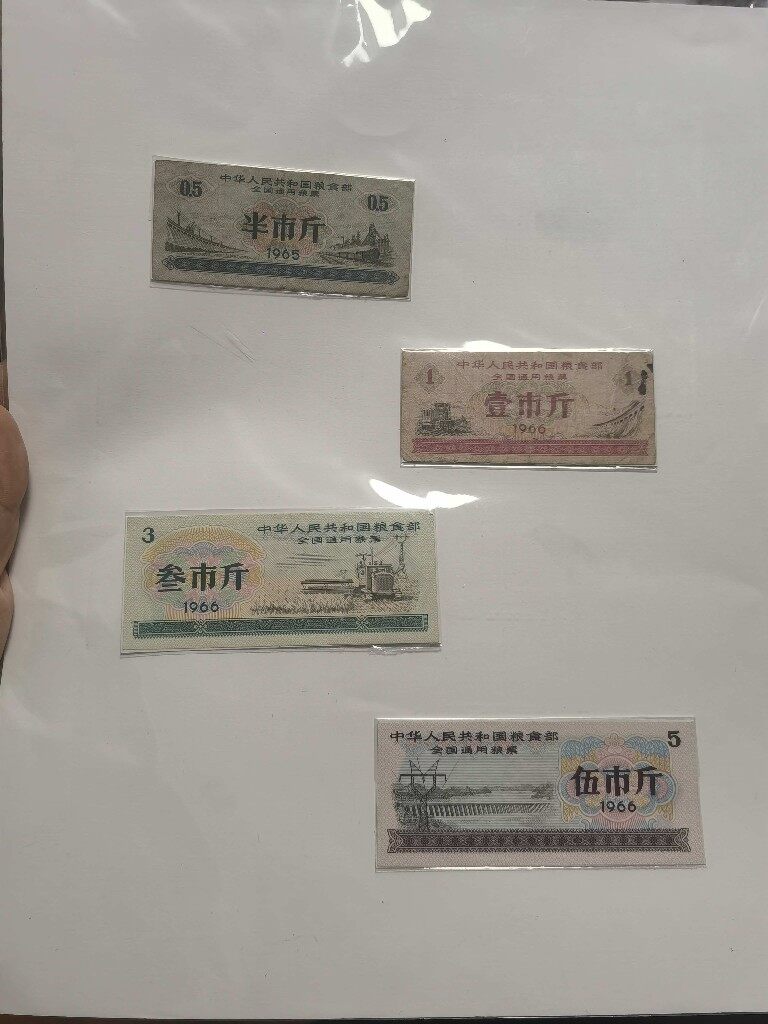

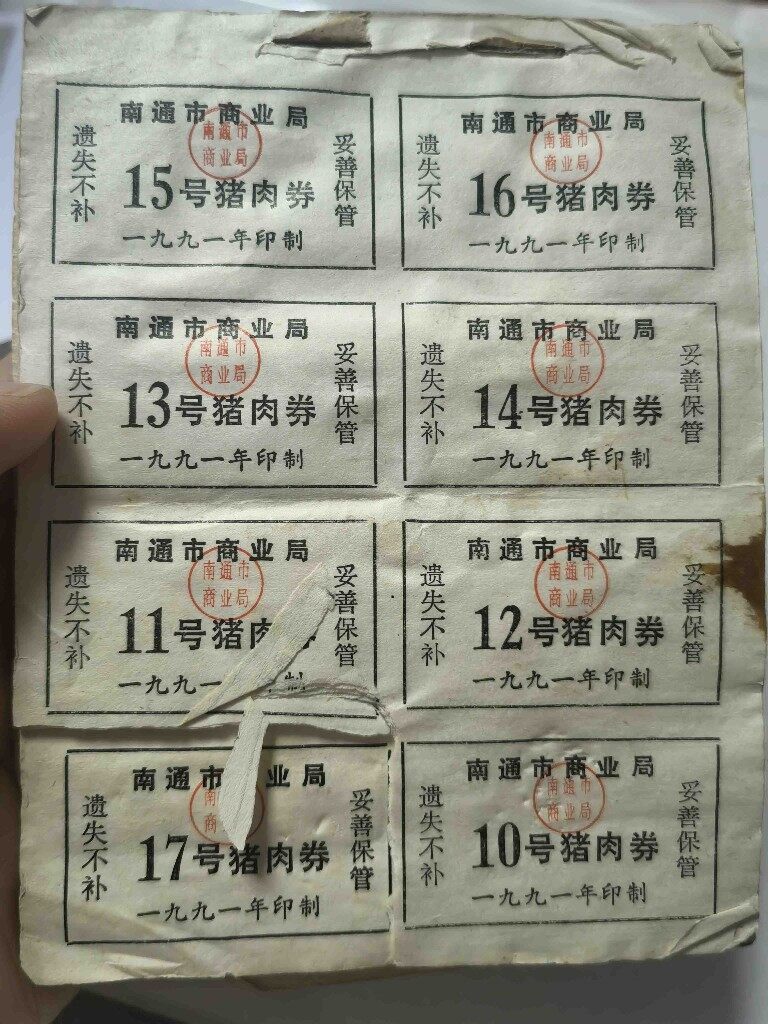

去粮站买粮食,可以用粮本,也可以用粮票,付款提货时,还会用到粮牌。“粮票分为全国粮票和地方粮票两种,前者全国通用,后者一定地区范围内使用。而粮牌是当地粮食部门发行的提货牌,不能流通使用。”小时候,顾永祥家住在农村,每个月到粮店领取供应粮油成了一件大事。

一个时代的难忘记忆

通城历史上共有6个粮站,分别是人民路粮站、友谊桥粮站、八厂粮站、和平桥粮站、长桥粮站、唐闸粮站。

“60年代的友谊桥粮站坐落在友谊桥的东北角,是一座二层小楼,门朝东,领取供应粮油的队伍常常排到大街上。”为了记录那段经历,顾永祥曾专门撰文《友谊桥粮站买粮的记忆》。

“进门后,先到南侧屋里办手续,营业员先接过红色的粮本(或粮票)和现金,随着算盘珠子一阵响,然后熟练地翻到某一页,用圆珠笔快速在本上做个标记。交过钱,粮本记上数量盖过印,就把粮本(或粮票)夹在细铁丝上一扔,穿过一扇小窗,吱吱响着滑向另一间屋。这样,就可以去西侧大屋子里称粮油了。”在文中,顾永祥对粮站这一套“智慧物流”的小发明记忆犹新。

他回忆,粮站里充斥着大米、面粉以及生豆油加扬尘的混合味。“粮站的台秤上,固定一个带转轴的白铁板打的半圆筒子,朝着顾客这边是收紧的出口,米袋子套在大铁皮筒子下面,营业员拉一下闸,随着米流动的哗哗声,米袋子一下子就被撑满,感觉很神奇。”顾永祥介绍,粮站供应的粮食品种包括精粉、上白粉、标准粉、黑面、苞米面、高粱米、大米、苞米茬子、小豆、绿豆等,其中大米又分为粳米、糯米、籼米等。

在顾永祥的记忆中,地处和平桥西北侧的和平桥粮站同样印象深刻。“80年代的和平桥粮站坐西朝东,每日卸下六扇大门叠堆在窗户下,敞开店堂迎接八方来客。店堂内毛体字‘为人民服务’特别抢眼,‘保障供应’的标语同样在醒目位置,更有一句既接地气、又有计划经济时期的特色标语——‘要算了吃,不要吃了算’。”顾永祥介绍,凡是来买粮的,顾客只要到收银台递上粮本或粮票,讲清购买多少粮,粮站的工作人员则在粮本或粮票上核实、签字、划道、盖章;接着顾客将购粮的钱款交了,里边再发出所购粮牌,返还粮本;顾客凭粮牌去门市交给称粮师傅,这时师傅会在漏斗装上粮食过秤,顾客把粮袋对准粮柜前的漏斗,师傅“机关”一开,粮食一粒不漏滑溜到粮袋里,整个交易流程就结束了。

“小时候最高兴的事情之一就是奶奶带我去平桥粮站,因为我喜欢看买粮食的过程。”顾永祥说,在那个吃不饱的年代,提起粮站,既是一份乡愁,也是一份难以磨灭的情怀。

穿越岁月折射伟大变革

1985年,国务院规定取消粮食、棉花等的统购,改为合同定购。粮食流通体制改革成为中国农产品购销体制由统购统销走向“双轨制”的转折点。1993年,粮食价格放开,粮票终于正式退出了历史舞台,而粮站也渐渐淡出了人们的视线。

“进入90年代,放开了粮食市场,购买粮食的渠道多而便捷。小时候不愁吃喝的愿望真的实现了,白面、大米尽管吃,玉米面成了猪饲料,那些被视作‘命根子’的粮本、粮票退出了市场。”从那时起,顾永祥便敏锐地注意到,很多人在每天吃着精米、白面时,却逐渐淡忘了困难年代对粮食的渴望,对粮食不再珍惜,开始出现了浪费粮食的现象。“特别是现在的孩子们,不愁吃不愁穿,还有各种营养品滋养着,他们不知道曾经买粮的困难,更不会知道种粮的艰辛。”为了让更多的人记住那段特殊的历史,提醒大家珍惜粮食,厉行节约,进入新世纪后,顾永祥开始了长达20年的“小众收藏”——包括粮票、粮牌、粮本和粮籍证等粮油票证的主题收藏。

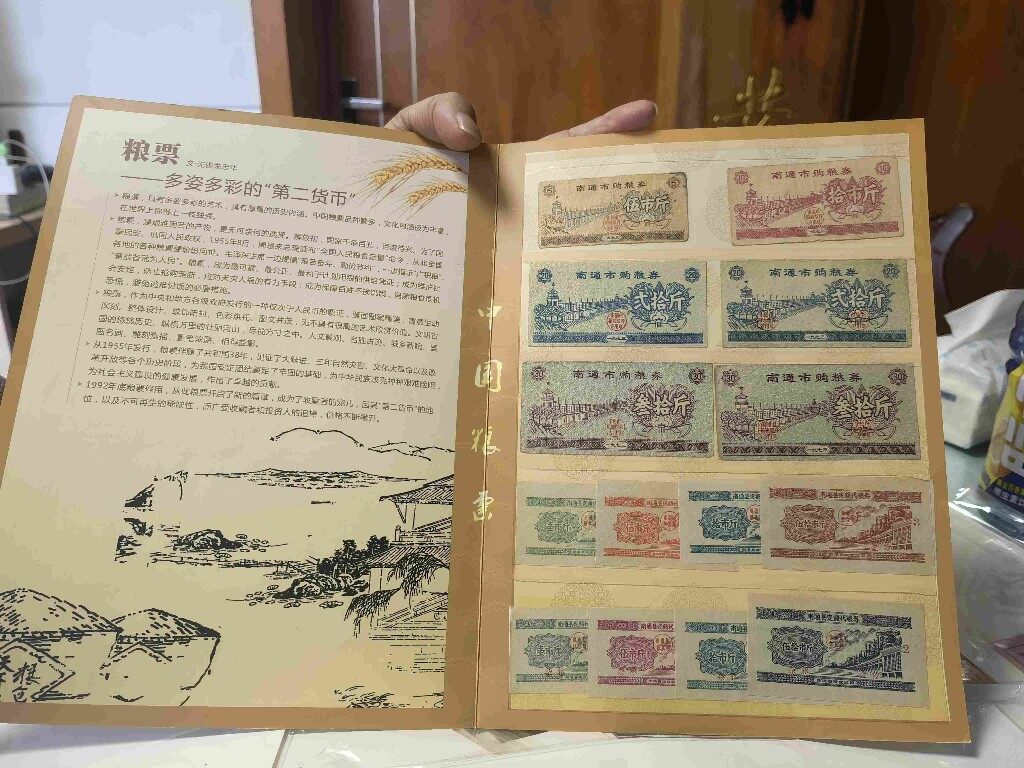

“粮油票证,不仅是时代的印记,更是历史的瑰宝。它们承载着中华人民共和国成立后人民群众的生活记忆,见证了我国经济社会的巨大变迁。”作为市收藏家协会顾问、市红色文化收藏协会秘书长,顾永祥强调,小小的粮油票证承载着新中国计划经济发展史,是不可复制的文物,独树一帜,日渐珍贵。“有的粮票的票面上还印有发行日期或各种地方特色图案,如南通市粮票印有节制闸图案。”

截至目前,顾永祥共计收藏了铜质、铝质、硬塑料、厚纸板、木头等不同材质的100多枚粮牌,其中和平桥粮站的粮牌有74枚,还有全国各省市的50多种粮票1000多枚,以上世纪80年代居多。“如今,一张张粮牌逐渐褪色,回想那段不可复制的时光,我们感慨当年的不易,更感恩时代的发展,让我们的生活越来越好。”顾永祥认为,这些“小众收藏”穿过岁月折射出伟大的时代变革,也不断告诫着现代人要忆苦思甜、珍惜粮食、珍惜当下的幸福生活。