用爱书写成长的奇迹 | 南通:康教融合,为特殊儿童点亮未来 | 南通发布

写自己的名字,对于很多小学生来说,并非难事,通常几天时间就能搞定。但对于唐氏综合征、脑瘫等智力发育迟缓的特殊儿童来说,可能需要花上几个月、半年甚至更长的时间才能学会,这背后需要“康教融合”的有力支撑。

28日,一群生活在市儿童福利中心的孩子们通过画画、手写感谢卡、制作手工花等各种方式,向老师、康复师们表达感谢。

左手“绘”梦,挑战不可能

“李老师,感恩有您,您辛苦了!”28日上午,市儿童福利中心特教(2)班的班主任兼语文老师李霜叶收到了一份特殊的礼物——14岁的脑瘫女童海花(化名)亲手制作的一张图文并茂的感谢卡,卡片上工整的字迹见证着这对师生几年来的共同努力。

接过感谢卡,李霜叶微笑着拥抱了这位可爱的小姑娘,感动的泪水不禁湿了眼眶。“她是中心康教班第一个会写自己名字的孩子。”李霜叶告诉记者,受肌张力的影响,海花的右手功能不太好,早在2019年,老师们就因材施教制定了一个特别的教学计划——鼓励海花用功能相对较好的左手学习写字,先从画画、涂色开始练起。

这一计划也得到了康复师姜婷的支持,“海花是痉挛性脑瘫患儿,右手肌张力很高,只能全掌抓握,无法握笔。为此,在康复治疗时,我重点帮助她进行手部关节的被动活动,比如,用分指板将虎口张开,打开各个指关节;同时,配合痉挛肌低频治疗仪进行理疗。”在此基础上,她鼓励海花积极用左手练习拧螺丝、捡花生等精细动作,逐渐用左手代偿右手,成为功能手,“从一开始五指抓花生,逐步过渡到三指抓、两指捏,逐步模拟握笔动作。”

通过“康教融合”的方式,李霜叶和姜婷定期沟通,共同制定海花的学习计划。“我发现海花喜欢做手工,就积极鼓励她结合自己的兴趣,练习用玻璃丝打结的方式编手链,进一步锻炼手部功能。”令李霜叶出乎意料的是,有心的海花专门编了一条手链送给她,让她十分暖心。

三个月后,海花第一次写出了自己的名字,尽管字迹歪歪扭扭,但李霜叶却视若珍宝,“三个月来,我天天陪着她练字,总算苦尽甘来了!”从那之后,海花用左手写字越来越娴熟顺畅,与此同时,她积极练习用右手洗脸、吃饭。如今,海花又在两位老师的帮助下,参与了一项新的挑战——学习用右手写字,争取做到“左右逢源”,挑战更多人生的可能性!

笔端绽暖,“字”启新征程

在海花写字成功后,儿童福利中心的老师们又找到了新的培养对象——海龙(化名),一位11岁的唐氏综合征患儿。特教(2)班的班主任兼语文老师刘颖注意到,他乐于助人,平时经常在班上主动倒垃圾,跳舞的模仿能力也很强,很快将他列入“书写培养计划”。

“我把他的名字打印后塑封起来,让他用铅笔在上面反复描红,在练习一段时间后,又让他尝试在作业本上仿写。”刘颖发现,刚开始仿写时,海龙手部的控制能力很差,田字格基本写不下,她就找来练习毛笔字的大楷本,让他先用粗笔从大字开始练起,再逐步过渡到用细笔写小字。练字期间,海龙经常学会一个字后,又很快忘了,笔顺也时对时错,但刘颖始终不放弃,只要一有空就带着他练习。为了记录海龙练字的进步,她详细记录了每次教学过程,汇总成“海龙学写名字个训记录”。

从今年3月底到6月底,历经3个月的努力,海龙终于完整地写出了自己的名字。“那一刻,我就像中了百万大奖一样开心!所有的付出都值得了!”刘颖感叹。

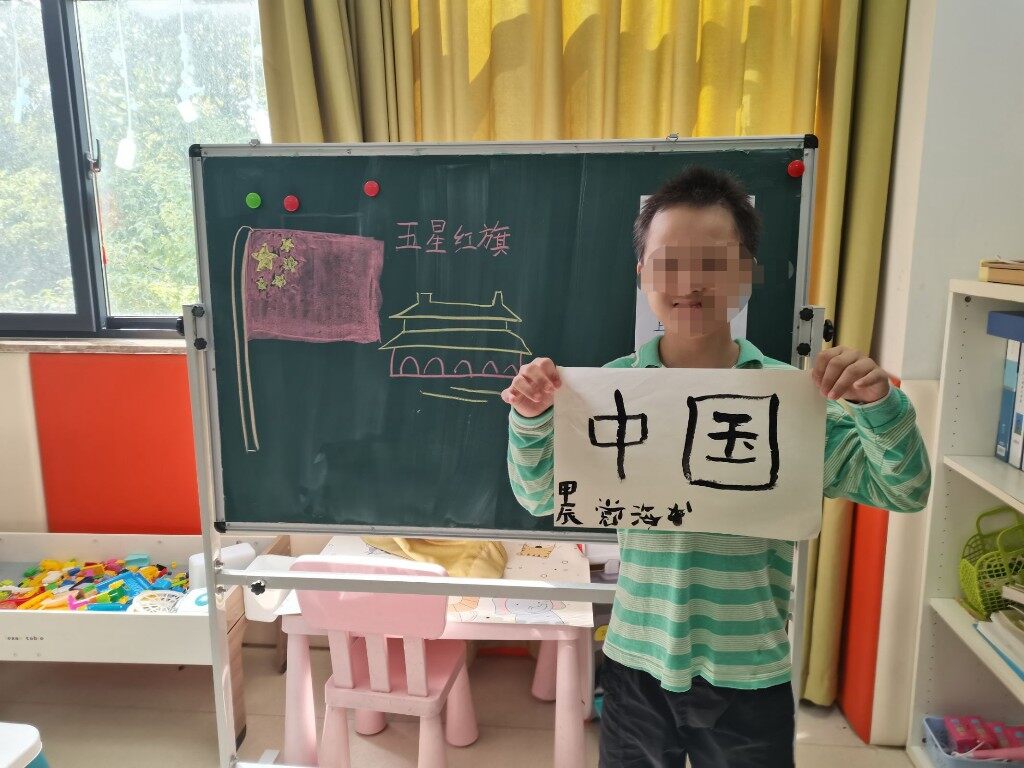

教师节那天,在刘颖的帮助下,海龙完成了“我的老师”剪贴画,并在画上写下了自己的签名“龙”;国庆节当天,刘颖用右手握住海龙的右手,开始一项新的尝试——学习用毛笔字书写“中国”两个大字,并为他拍照留念,海龙开心得合不拢嘴。“希望通过变着花样,激发和维持他的学习兴趣,让写字成为一种习惯,陪伴他一起成长。”刘颖说。

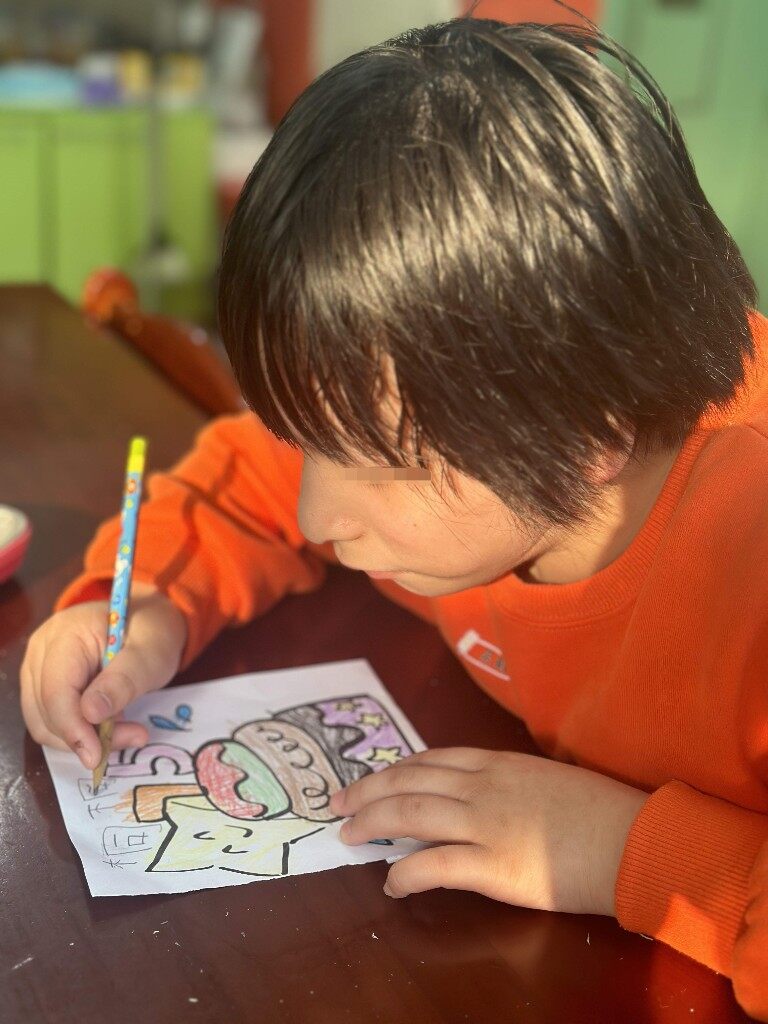

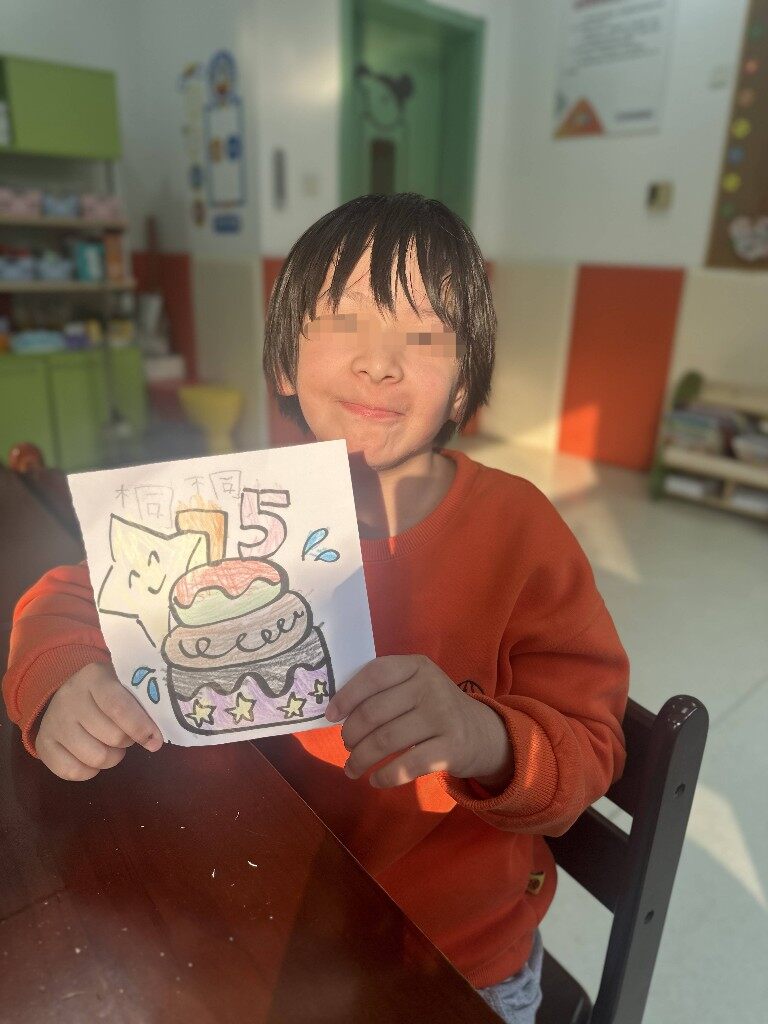

在此期间,班上的另一位9岁女孩桐桐(化名)也进入刘颖的重点培养视野。这是一个下颌畸形的术后患儿,伴有发育迟缓等症状。“小姑娘特别爱美,喜欢各种好看的颜色,所以我就将她的名字打印成各种颜色的字体,让她每天练字时根据心情选择不同的颜色来练习。”为了将枯燥的练字变得有趣,刘颖开动脑筋,甚至打印了渐变色字体,让桐桐带着愉悦的心情练字。“她写字的时候,我也会在旁边做好榜样,一起完成我的书法作业。”刘颖透露,就在本月20日,在长达7个月的持续练习后,桐桐第一次写出了自己的全名,刷新了康教班会写名字儿童的最低年龄纪录。

28日,海龙将一幅写有自己签名的画作送给刘老师,表达心中的感谢。“现在海龙每天都会主动练习毛笔字,还给希希(化名,另外一位患儿)示范写字做榜样呢!”刘颖说,带着情怀去从事特殊教育,希望往往就在不远的未来。

以爱为“教”,康教有温度

在市儿童福利中心,康教融合是最大的特色。除了特教老师外,康复师也成为孩子们信赖的老师。

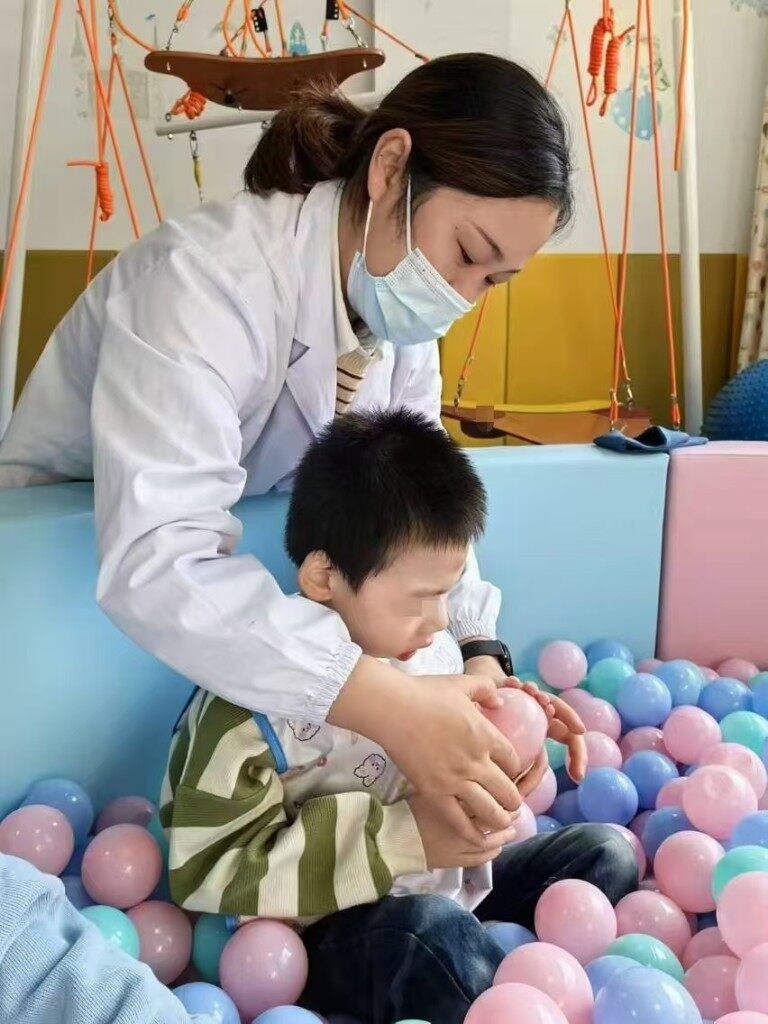

4岁的乐乐(化名)是一名孤独症患儿,在康复训练时,时常哭闹喊叫,几分钟也坐不住,有时还会出现头撞墙等自残行为。今年5月开始康复训练后,康复师卫芹芹成了他最亲密的人。“刚开始做康复治疗时,没几分钟,他就会往外跑,我就陪着他一起去操场上玩。为了吸引他回到康复训练室,我就随身带着可以放音乐的小喇叭,让他在外面玩一会后,再跟着我回去。”就这样,卫芹芹用超于常人的耐心,陪伴乐乐进行感统训练、音乐治疗,并多次向市妇幼保健院的儿童康复专家请教,不断完善乐乐的康复治疗方案。

考虑到乐乐喜欢粉色,每次康复训练时,卫芹芹都会找来一堆粉色玩具陪伴他;担心他情绪失控,伤害到自己,卫芹芹又和护理员商量,为他专门定制了一张四周都是软包的城堡床……经过半年的相处,乐乐逐渐喜欢上了卫老师,在康复训练时不再哭闹,最近他又取得了一个重大进步:能独自从宿舍走到康复训练室。

在市儿童福利中心,像卫芹芹这样的专职康复师共有5名,除了负责12名康教班的孩子日常康复治疗外,还要对10名丧失自理能力的重症患儿开展床边康复,付出了常人难以想象的耐心、细心和爱心。“重症患儿普遍认知差,与他们的交流沟通常常得不到回应。”康复师姜婷透露,每天他们都会背着矫姿椅等康复设备,为10名孩子进行上午和下午各半小时的床边康复。“就算他们听不懂,我们也会喊喊他们的名字,和他们握握手,也会问问他们今天吃了什么……”

在经过一年多的康复治疗后,最近,12岁的脑瘫、癫痫女童莉莉(化名)终于能够在床上独坐了;14岁的重症脑瘫男童兵兵(化名)能主动和康复师微笑、握手了……孩子们这些来之不易的进步,成为日复一日辛劳付出的康复师们最大的欣慰。

市儿童福利中心副主任周建萍介绍,去年10月,市儿童福利中心独立建制,进一步加强“康教融合”,实施个性化、多样性康复教学,将亲子教学、学前教育与特殊教育内容有机融入日常康复训练之中,实现以教促康、康教相长,旨在帮助更多儿童享有更有温度的康教服务,获得更全面的成长进步。