健身的你,别被数据悄悄“绑架” | 南通发布

随着智能穿戴设备普及,智能手环占据购物车C位,各种健身App如影随形……一场由年轻人主导的健康数据消费正在兴起。18日,记者就此展开专访。

数据悄然构建“赛博生活”

“不管刮风下雨,每天若是没有健步走一万步以上,手机APP里的跑步软件显示没有达标、排名直线下降,我就会心神不宁、坐卧不安。这样的状况,说实话已经持续很久了,我通过跑步软件在逼着自己做到日走万步。”18日下午,“健身达人”洪丽华对现场采访的记者说起自己的“健身强迫症”,显然有种“甜蜜的苦恼”,“讲真,在我们这个有着100多人的‘跑友团’圈子里,不只是我有这种感觉,其他人也有类似感受。”

洪丽华并不是那种让人“一眼惊艳”的女生,但是,却有一种娴静温柔的气质。唯一让她对自己的外在条件感到有些不满意的是,不管她怎么折腾,“丰腴”这种体态一直和她“形影不离”。

为了尽快瘦下来,同时也为了更好地享受“赛博”养生,洪丽华迷上了“健康算法”,成了一名不折不扣的“数据控”。

“平时在家做家务、外出买菜等等,日常活动算下来每天也有五六千步呢。可是,我觉得这点运动量远远达不到我想要的标准,所以,万步以上是‘标配’。”洪丽华说,“除了风雨无阻的健步走和一定量的跑步,我在每天晚上睡觉前,还要确认一下智能手环的监测数据,从放在床头柜上的智能药盒取出一片褪黑素服下,再调好手机里的闹钟时间,这才安然入睡。”

洪丽华的做法,是当下时尚人士所推崇的“赛博生活”的一个例证。

“赛博”源自英文“Cyber”,原指计算机与网络技术,后因赛博朋克文化譬如《神经漫游者》《银翼杀手》等作品的流行被泛化,衍生出“赛博生活”这一概念。健康管理是其中一个方面,譬如利用运动APP、智能手环监测数据、线上健身社群互助等,赛博生活是数字时代的产物,既体现了技术对生活的重构。

更牛气的一些“硬核玩家”,甚至构建起“数字健康生活”。26岁的许红,拥有令人吃惊的“数据武装”:手机睡眠质量监测软件监测她的睡眠状态,智能体脂秤与运动手环数据实时同步,智能药盒提醒补充维生素B,每天必用的美容仪接入了健康APP……

数据偏执“困”住不少用户

一个不争的事实是,随着智能穿戴设备普及,智能手环占据购物车C位,各种健身APP如影随形……由此,一场由年轻人主导的健康数据消费,正在蓬勃兴起。

有心人注意到,在小红书平台,年轻人热衷比拼“睡眠质量满分周报”,B站还开发出“利用智能体重秤数据生成虚拟健身教练”的新玩法。

来自美团的一项统计表明,我市24岁至35岁人群健身房年卡续费率达68%,其中87%用户使用运动App记录数据。

科技是把“双刃剑”。值得关注的是,你有没有每天盯着卡路里的变化值算到失眠?你有没有为监测设备显示的数值波动惶惶不安?不可否认,智能数据为健身带来种种便利的同时,一些年轻人沉迷于卡路里、睡眠质量等数据,甚至出现焦虑。

对于25岁的小陈来说,运动手环和运动健身APP,无疑是他的“健康小管家”;但小陈也坦言,看到记录的运动数据在感受满满的成就感同时,也带来一定的“数据焦虑”。“每次跑步,身体状态都是有起伏的。看到配速比上次慢,我就会陷入焦虑。”

“空腹有氧运动是减脂的有效方式之一,所以我每周都会绕小区晨跑半小时,每次跑五六公里。由于跑步比较伤膝盖,所以我是隔天跑,每周至少跑3次。”25岁的小陈自半年前起就开始借助智能手表和运动健身APP记录自己的运动数据;他说,“但数据有时会出现明显的波动,反而让我变得心神不宁。”

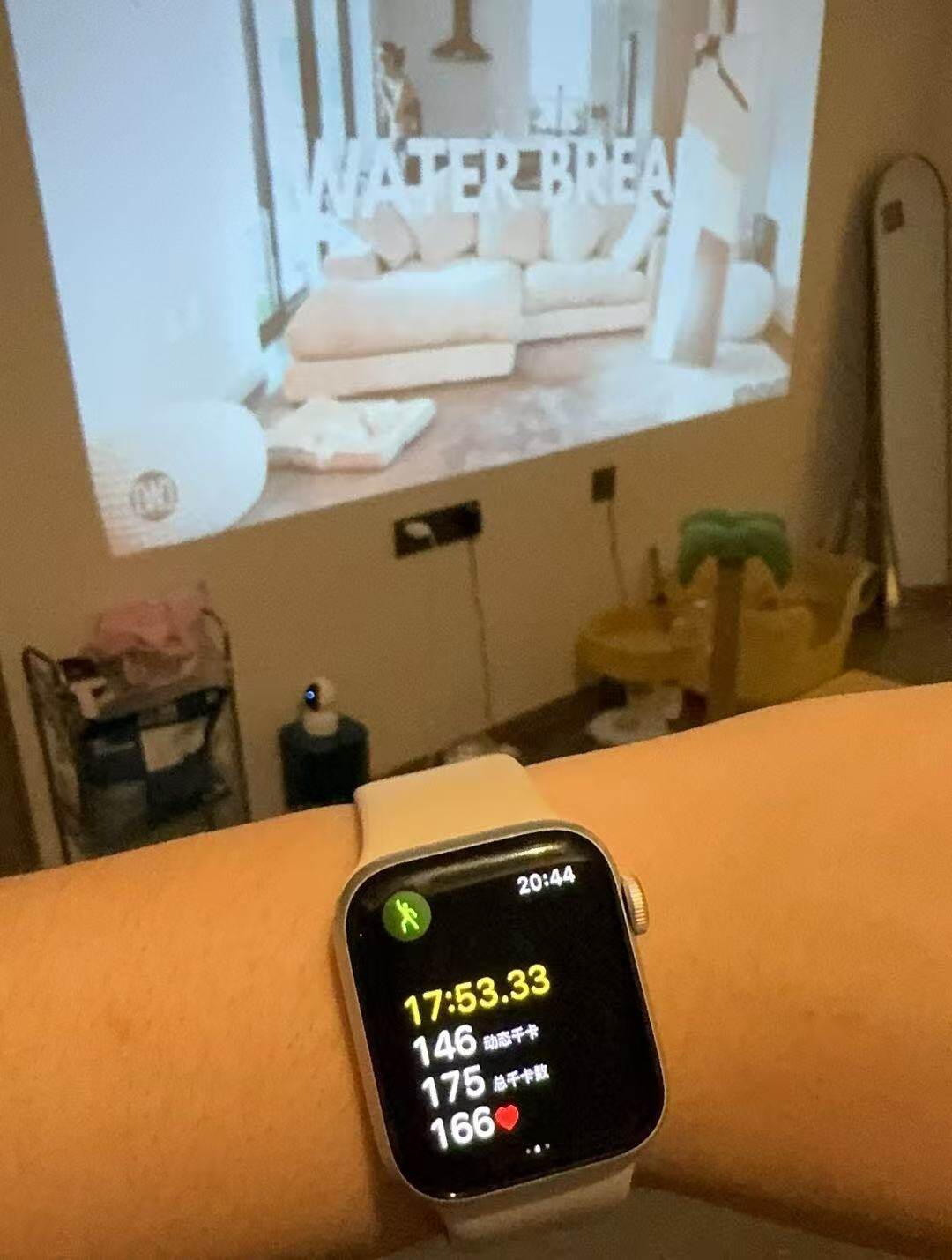

小陈说,“跑步戴运动手环能实时监测步频、心率、消耗热量等信息。运动时维持有氧心率在正常范围内不仅安全,减脂效果也更好些。而且,步频维持在每分钟180次左右,能有效降低受伤风险。通过记录运动消耗的热量,能在吃饭时做到‘心中有数’,确保热量摄入与消耗之间留有缺口;可由此带来的‘数据敏感’,也显著存在。”

类似的“数据绑架”,不知不觉中正在悄悄困扰着一些用户的生活。洪丽华承认,“一旦有数据出现似乎对我不利的变化,我的心理就变得特别敏感,备受困扰。”

对健康数据的偏执,让不少人陷入了自我设置的一道“健康陷阱”之中。

专家提醒勿陷“电子牢笼”

“要理性科学地看待智能监测设备的运用,要避免因为‘数据盲从’‘数据成瘾’而深陷另一种无形的‘电子牢笼’。”18日下午,南通市第四人民医院副主任医师、睡眠中心负责人,医学博士李磊,在接受记者采访时特别提醒。

“依据一些监测设备提供的数据去指导我们的生活作息和运动,提供更加直观的相当准确的监测指标,把一些健康问题进行量化,从而通过数据支撑来帮助我们制订更为科学合理的长期健康维护服务方案,这是积极有效的举措。”李磊说,这是医务工作者认可的一面。

但正如一枚硬币存在着正反两个方面,李磊对过度依赖数据带来的一些弊端,也提出了中肯的看法。

“不少用户常常刻板地去看待数据的变化。譬如,一些人发现血压数值出现偶尔波动就不安,心率数值往上往下一些就紧张,还有些人睡眠时间有所变化就担忧;凡此种种,并不可取。人是一个有自己内在稳定趋向的有机生物体,生理数据是在一定范围之内波动的,不必因为一些微细变化就成惊弓之鸟,这是第一个误区。”李磊解释,“第二个误区是,有些人对数据出现误读,譬如对于一些健康手环显示的深睡眠数据,事实上指的是脑电波中的‘慢波睡眠’模式,和市民理解的‘睡得实’‘睡得沉’不是一回事,有数值差异无须紧张焦虑。如果一味盯着相关数据变化的话,不仅不能起到维护健康的作用,反而产生不必要甚至有害的焦虑感。”

李磊提醒市民,对于监测设备提供的相关数据,提倡“戴上它们的同时要学会忘掉它们”,让这些监测设备在后台默默守护我们的健康就可以了,不可“草木皆兵”。

“要学会理解这些数据对健康所代表的意义,动态地去看待这些生理指标的趋势,还有波动的范围,而不是只盯着某一个短暂时间点去看绝对的数据;要着眼于长期的变化,而不是几个小时甚至几分钟内的变化。拿到长期数据之后如果觉得有问题,应该将其交给专业的医生进行正确的分析或相应的诊疗。”李磊为市民支招说。

【江海锐评】别和健康数据“谈恋爱”

大数据时代,每个人每天都被海量信息包围。其中,来自形形色色健康监测设备提供的数据,更是让每一个关心健康者“情有独钟”,难以割舍。

正如医学专家所言,监测数据可以指导人们生活作息和运动,提供直观精准的监测指标,通过量化制订科学合理的长期健康维护服务方案。但是,一旦在不知不觉中“数据成瘾”,并落入看不见的“数据绑架”,那么,“电子牢笼”则不再是一个幽默比喻,而是冰冷现实。

通过种种实例可见,数据仅是一种参考,一些“曲线波动”也并非异常。这就提醒我们,在生活中可以主动去学习和掌握一些医学科普知识,带着适度“距离感”去理性看待监测数据在合理幅度内的变化,保持一颗“平常心”,主动过滤监测数据带来的心理和情绪波动,通过正常的工作和生活来分散自己的注意力,从而在源头上消除了不必要的焦虑,以及本不该产生的压力。

必须看到,科技界研制健康监测设备的目的,本是以器利人;倘若不当使用产生强迫症和依赖症,反倒错用伤己。因此,健康数据只可“相处”不可“恋爱”。

·朝晖·