我在现场 | 舌尖悦动一季春——海门三其村解锁“春日限定”冷蒸的花样吃法 | 南通发布

4月21日,凌晨四点半,夜色还未完全褪尽,海门区悦来镇三其村的冷蒸加工间已亮起暖黄的灯。村党总支副书记邵林磊把新采的一筐青麦穗倒进脱粒机,伴着机器的轰隆作响,脱穗后的青麦粒如细雨般簌簌落入竹匾。

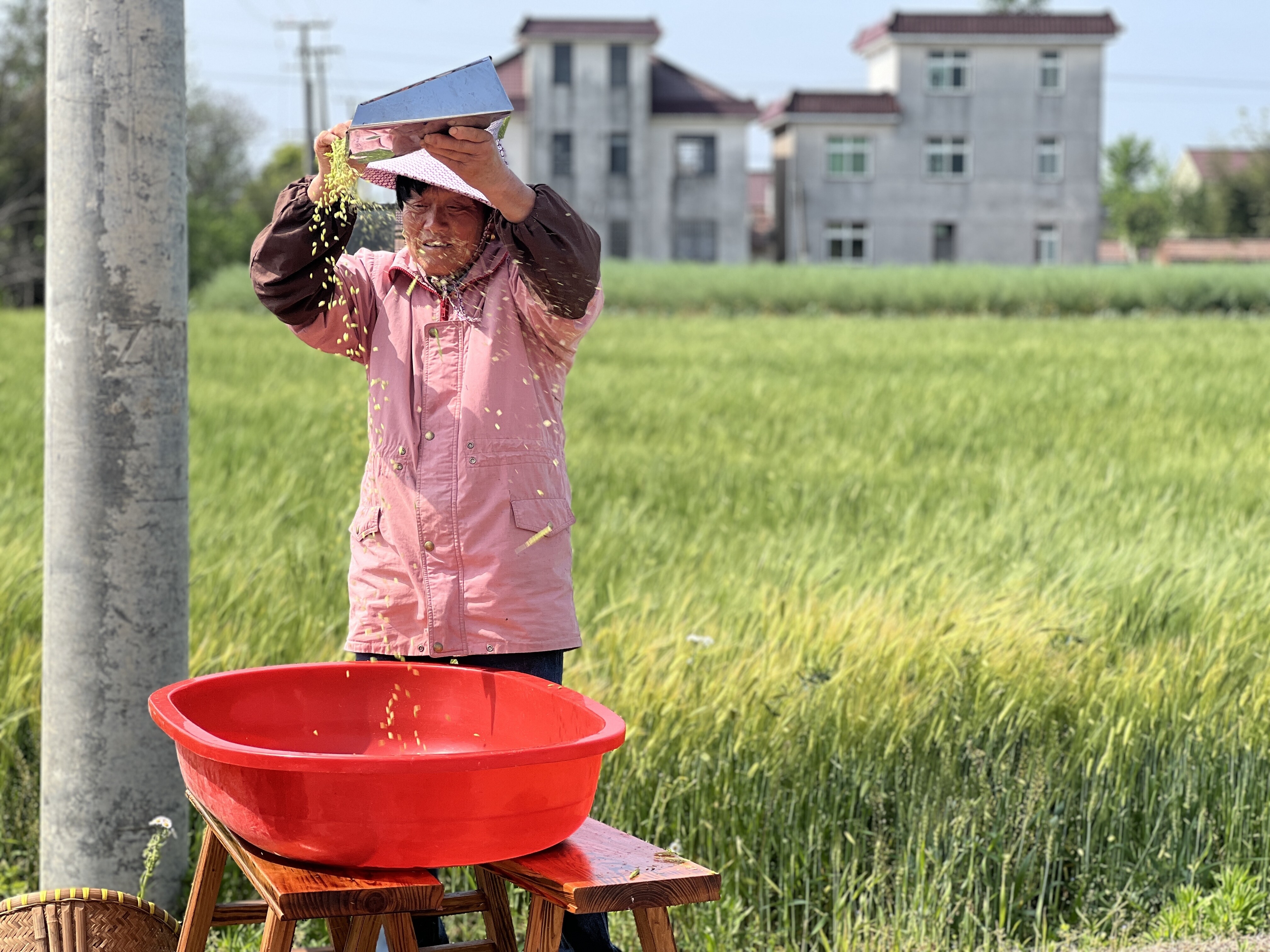

脱粒、扬麦、翻炒、磨粉......这些从麦田抢收的“青壮年”麦穗,正经历着从田间到舌尖的奇幻旅程。数十道工序间,空气里逐渐浮动着青草味与焦香味交织的独特冷蒸清香。上午8点,这批新鲜炒制的冷蒸准时出现在悦来菜市场和麒麟菜市场上。

每年的四月底五月初,南通的大街小巷里冷蒸味最浓。

冷蒸,这一“与春争时”的南通传统小吃,在春夏之交上市,承载着南通人对春天的独特记忆。早在清代《邗江三百吟》便记载着南通“热蒸冷食”的智慧:“冷蒸,大麦初熟,磨成小条,蒸之,名冷蒸,以其热蒸而冷食也。”

制作冷蒸的原料青麦仁,采摘时间尤为关键。采早了,麦粒还只是浆汁;采晚了又嫌老。所以,对于邵林磊来说,用不到20天的时间,留住青麦仁的最佳赏味期,就像是一场与时间赛跑的“咬春”行动。

这场“春日限定”的生意经,始于邵林磊去年带着村集体一次的大胆尝试。去年,他们“保守”地用村集体的1亩多的苏裸麦2号元麦制作冷蒸,大受市场欢迎,将亩产值从1500元拉升至9000元。今年,他们更是新开发出了炼乳和红糖口味,辅以甜品包装,让传统时令吃出了新花样。

“你看,顺着穗根往下轻轻捋,这样麦芒不会扎手。”日头逐渐高照,村民施玉芳戴着粗布手套的双手在麦穗间翻飞,说话间,采摘筐已摞起小山。

施玉芳是住在附近的居民,在今年小麦扬穗时来到冷蒸加工坊工作。她动作娴熟,每小时可以采摘20多斤的青麦穗,“在家门口工作,每天还可以拿到100元左右的收入。”施玉芳开心地说。

十米外,邵林磊弓着腰往灶膛添了把柴,菜籽油润过的锅底泛着微光,铁锅里青麦仁在菜籽油的润泽下翻滚,青麦仁逐渐褪去生涩,麦香混着水汽蒸腾而起。“微微发黄,沿着锅边淋一圈水再翻炒一会儿就可以......”村里的定职干部秦张凯盯着锅内麦粒变化,这位“90后”村官去年还是冷蒸“门外汉”,如今已掌握炒制的秘诀。

冷藏过的冷蒸泛着翡翠光泽,形似青团。青麦仁颗粒的独特清香裹挟着炼乳的甜香,轻尝一口,唇齿留香。“冷蒸的保质期只有2天,即买即吃风味最好,要冷藏保存。”邵林磊说。

站在即将投产的流水线前,邵林磊盘算着更远的生意:“我们目前在研究速冻青麦仁,明年争取让这口春鲜闯进更大的市场。”