新国标实施,智能门锁如何锁住隐私?记者探访→ | 南通发布

《网络安全技术智能门锁网络安全技术规范》国家标准上月正式实施,对加密技术、数据存储、生物识别安全提出更高要求,智能门锁正在迎来一场“安全大考”——

专家:新旧国标智能锁差异明显

“4月1日起实施的智能门锁新国标,严格规范口令认证和生物识别技术,要求防复制、防伪造,大幅提高安全性能。”7日下午,我市职能部门一位工作人员介绍,“旧标准生产的智能锁已不适应新的安全形势,新国标针对智能锁的安全性能已全面升级。”

作为智能门锁领域的国家标准,新规范为生产者、运营者及使用者提供了设计、制造、运营和使用过程中的网络安全指引。

随着新国标的施行,我市有不少市民致电南通报业传媒集团新闻热线,想通过媒体了解新旧标准智能锁有什么区别?两者明显的差异有哪些?

“最明显的一个特征是,新国标对智能锁的口令认证提出更严格的要求。过去,部分智能锁的口令设置较为简单,破解并不困难。而新国标规定,使用口令鉴别用户身份时要限制口令最小长度,增加破解难度;可设置鉴别失败尝试次数阈值,超过阈值后暂时锁定账户或触发告警;口令在本地存储时,不能以明文形式存储。这意味着,那些简单易猜的密码将成为过去式,智能锁的口令安全性大幅提升。”工作人员介绍,“更为突出的是,在生物特征识别方面,新国标设置起更为坚固的‘防护墙’。指纹识别功能要具备防复制指纹伪造、防指纹照片伪造、防假体指纹伪造、防AI深度合成伪造的能力;人脸识别功能要具备防复制人脸伪造、防人脸照片伪造、防面具伪造、防人脸视频伪造、防AI深度合成伪造的能力。举个例子,新国标的智能锁采用活体检测技术,通过电容传感、温度感应等多维验证,精准区分真实指纹与复制假体;人脸识别则结合3D结构光、动态视频分析等技术,可有效抵御面具、视频伪造攻击。”

业内人士介绍,新国标实施后,积极响应新国标的企业将获得更大的市场竞争力,落伍企业则被淘汰;对于消费者而言,通过查看智能锁的相关认证和检测报告可选择安全性更高的产品,此前“旧标”智能锁也可联系厂家升级。

店家:细节不了解但质量没问题

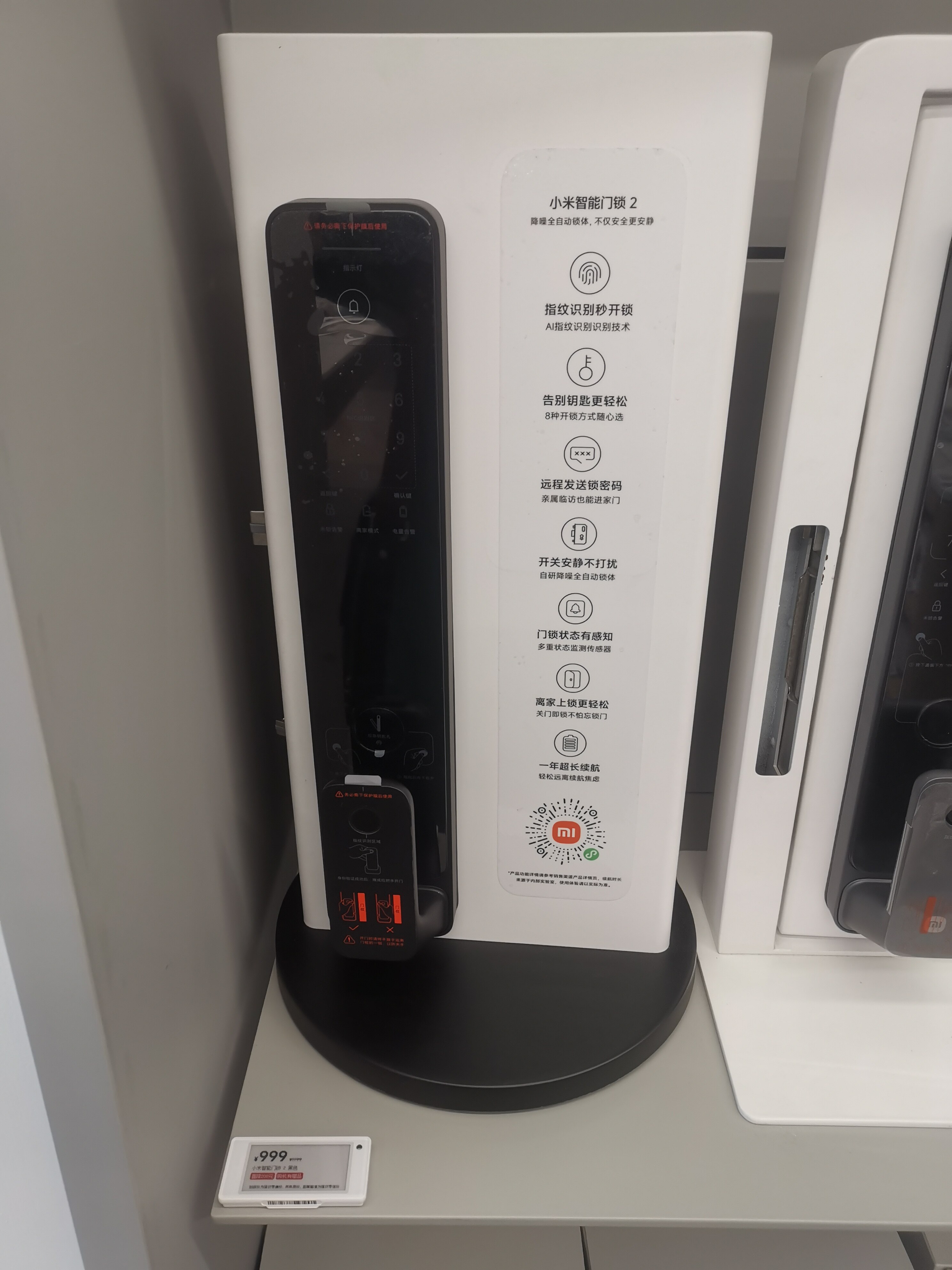

“我们的智能锁口碑一直不错。你说的新国标我听说了,但具体细节不是太清楚。”6日下午,记者在走访印象城“小米”商城时,一位热情的男店员指着店内显眼处对外展示的三款“2025版智能锁”,坦率地介绍,“你可以放心,我们的品牌产品质量肯定没问题。”

记者注意到,店员推荐的三款“小米”智能锁,价格分别为999元、2099元、3299元,分别为“基础款”“增强款”“升级款”,区别在于选择使用功能的不同。

“2099元的那款卖得比较好,基本上该有的功能都具备了。”店员似乎生怕随机采访的记者只问不买,热情得让人有些难以招架,“你现在买可以享受到一些优惠及便捷的安装服务,但凡是我们能做主的,我都会帮你争取到;不能做主的,只要是适度和合理的,我可以向上反映和申请。”

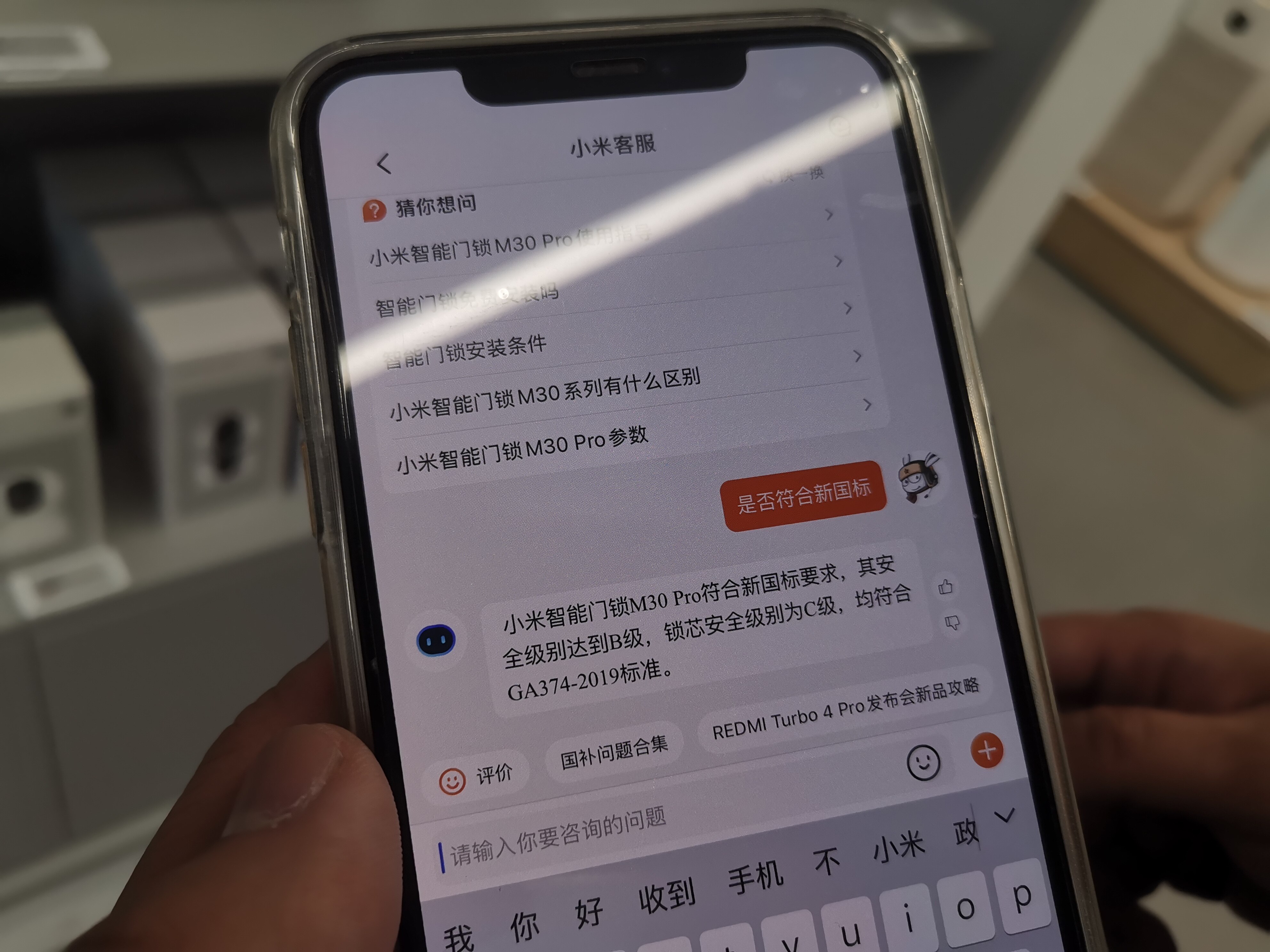

当记者再三追问三款智能锁到底是否符合新国标时,店员打开了掌中的手机,将三款产品逐一输入系统查询后,一边指点着一边介绍,“你看,我们的官网上这些产品不但显示有CQC、SRC、EAL认证,还显示出都是符合今年4月1日施行的新国标的新产品。喏,这是没有疑问的。”

记者随后又针对不少市民最为关心的智能锁具安全问题,在现场继续询问:“AI功能太强大了,如果有人利用AI视频进行人脸识别打开门锁怎么办?”

“没必要担心。”店员笑着对记者解释,“人脸识别需要活体检测才能打开,这是没有任何疑问的。也就是说,除了智能锁使用人自己,外人是不可能利用AI视频功能擅自打开的。你这个问题,讲真,有点过虑。”

在南通德施曼总代理文峰广场店,一位女导购同样向记者详细介绍多款品牌智能锁的功能和价格,高端的四五千元、低端的千元左右;对于产品是否为新国标,她予以肯定答复,“作为国内智能锁的知名品牌之一,我们一向站在最前沿,新国标同样率先执行到位。”

律师:合理安装勿侵害他人隐私

智能锁给居民带来安全和便利的同时,也引发技术与隐私二者之间的矛盾,尤其体现在智能锁的摄像功能上。

“智能门锁是保护居民的一把‘安全锁’,但如果安装和使用不当,也会侵害他人隐私权。”7日下午,我市律师陈先生向记者表示,“在国内,此类案件已有多起。”

就在前不久,北京市丰台区法院审理了一起民事案件。张先生和孙先生两家入户门成直角,张先生每天外出、回家必须从孙先生门前经过。不料,张先生意外发现好邻居未和他商量就装上带摄像头、安装位置正对公共走道的智能门锁,此后多次交涉未果。一怒之下,张先生将孙先生告到法院要求卸锁。孙先生辩称装智能锁是为保障自家安全和防快递丢失,并未想偷窥邻居隐私。

法官审理认为,孙家智能锁摄像头摄录范围包含门前公共走道,虽是公共空间但走道使用人具体特定,正常情况下只有张、孙两家。孙家智能锁摄像头记录并存储邻家不愿为别人获知的个人信息,对隐私权构成威胁和侵犯,应予拆除。

“根据《中华人民共和国民法典》相关规定,隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。此外,民法典还规定,自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。”律师陈先生指出,“公共走道本身不是隐私空间,但住户出入家门的信息通常属于个人隐私范畴,这类信息包括个人的出入时间、频率以及与之相关的活动等,涉及个人生活习惯和私人事务。这些信息若未经授权被收集、使用或泄露,就会对个人隐私安全构成威胁。因此,出入家门信息应受法律保护。”

相关诉讼事件表明,公众对隐私权保护问题越来越重视,依法维权已成常态。

“已经安装的带摄像头的智能锁,应尊重并听取邻居的意见、征求对方的同意,并作出相应的调整,从而避免因事前沟通缺失或隐瞒安装带来的不必要误解和冲突。与此同时,可以重新调整智能锁的安装位置、角度和高度,主动作出合理的调整,尽量将摄录范围限制在自家的入户门空间区域,避免侵犯他人的隐私权和个人信息权,减少法律纠纷事件的发生。”7日下午,崇川区一位法律工作者在记者采访时特此提醒。