彰显医者风骨 擦亮“通医现象”名片 | 大型原创话剧《通医人》在通大上演 | 南通发布

24日、25日晚,南通大学建校113周年“校庆月”系列活动之大型原创话剧《通医人》在南通大学啬园校区艺术中心剧场接连上演。该剧是继《通医魂》之后的又一现实主义话剧力作,为《大国良医》三部曲系列之二。该剧以20世纪90年代的“通医优秀青年知识分子群体”为原型创作,通过青年教师肖松、手外科医生唐波、血液科医生刘纯之等人的成长和奋斗历程,展现出那个时代的社会变迁,知识分子的精神风貌和医患双方的情感互动。剧目入选南通市2024年精神文明建设“五个一工程”精品扶持项目、中国科协科学家故事舞台剧优秀剧本。

虚实结合 营造真实生活场景

20世纪90年代初的一个盛夏,夜幕低垂,繁星点点,20多岁的肖松与懵懂少年不期而遇,用生动的比喻和形象的描述,表达自己对于神经再生医学的理解和向往。“它就像医学领域一颗非常耀眼的星星,而我要做的,就是看清楚这颗星星上有什么,然后摸到它,甚至摘下它。如果这颗星星不能发光了,我还要造一颗一样可以发光的星星……”遥望着璀璨的繁星,医学梦也在少年心中深深扎根。

“与《通医魂》相同的是,这部剧也是在讲述随时间的推移,南通大学医学院和附属医院发展的故事。不同的是,《通医魂》的时代背景处于20世纪初,距离现代较远,生存环境也更艰难,所以舞台设计更显凝重;但《通医人》以20世纪90年代至21世纪初为背景,距离现在更近,于是我们在舞美方面运用了多层纱幕,以‘轻盈’的方式,带领观众回望一代通医人的来时路。”该剧导演何鸣晖介绍道。

在纱幕营造的朦胧意境和灵动空间里,一位位依旧活跃在医疗救助一线的医者、一段段真实发生的故事,通过老照片展示和舞台演绎相结合的方式,生动呈现在观众眼前。视觉总监童为列补充道:“我们充分运用多媒体技术,将这些历史照片投射在纱幕上,在虚实相生间,增强剧目的真实感和生活感。”

如果说《通医魂》是一部史料体的舞台剧,那《通医人》更像是一部散文化的群像剧。何鸣晖说:“它没有非常集中的、激烈的外部矛盾冲突,而是通过很多日常事件的堆叠、人物成长中的关键节点外化,讲述每个人物心灵的诗篇。”

对与“张謇”有着深厚情缘、从事话剧表演艺术50年的演员杨晶来说,用话剧的形式演绎通医故事,有着不同于文字的宣传和教化作用。她说:“我很多的生活经验、人生感悟都来源于戏剧。2017年我在参与制作话剧《张謇》的过程中,汲取了丰厚的精神养料。现在,因为张謇我又加入到了《大国良医》系列的创作团队中,希望通过声光电的表达,告诉观众那一代知识分子群体取得的成就和他们的精神追求。”

走访对谈 深入体会人物内心

剧中,由三位专业演员饰演的三个主要人物,青年教师肖松、手外科医生唐波、血液科医生刘纯之,不仅是中国工程院院士、南通大学教授顾晓松,通大附院手外科主任汤锦波,通大附院血液内科主任刘红的“化身”,更是名噪一时的“通医优秀青年知识分子群体”的缩影。

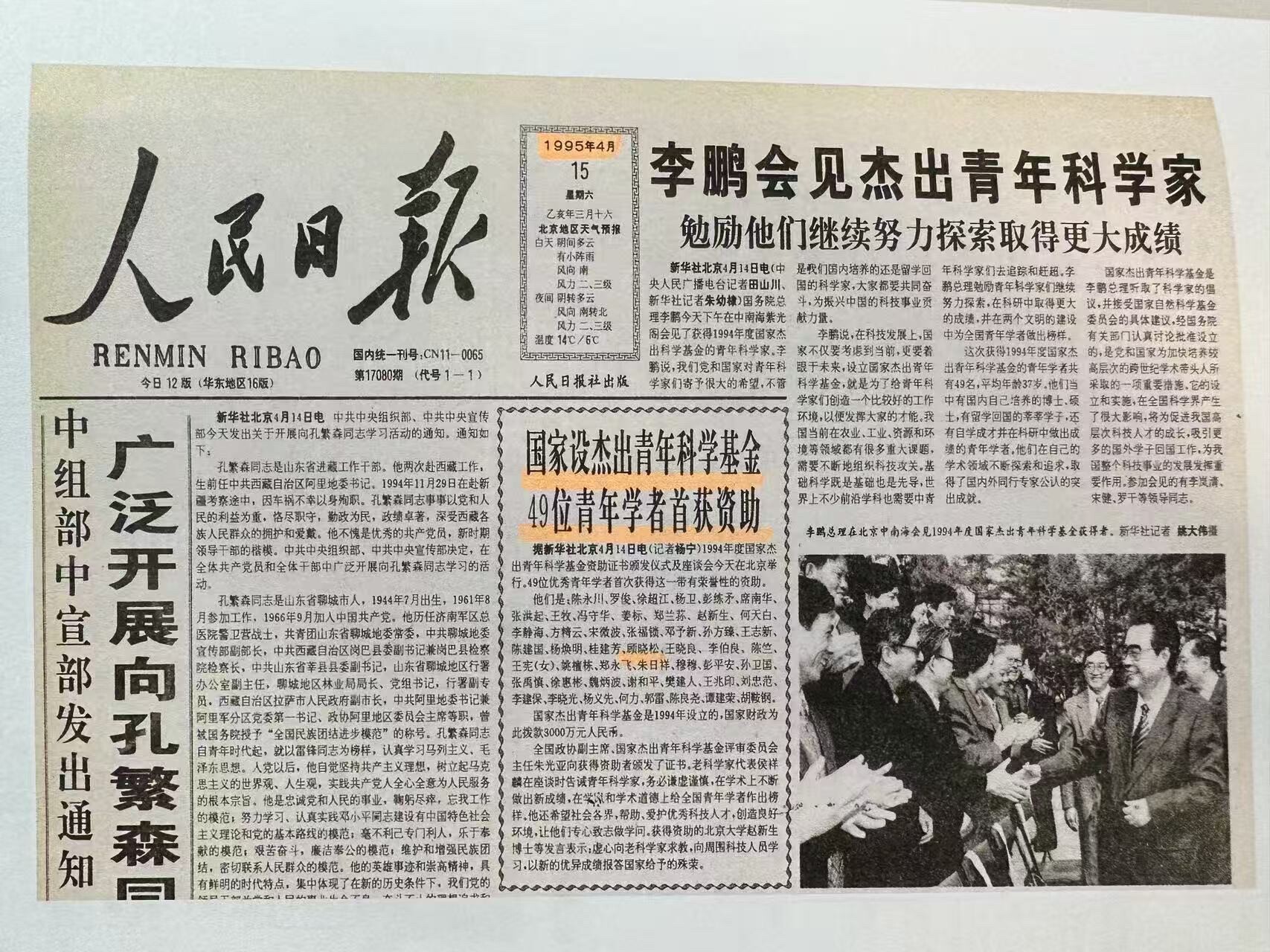

1995年4月14日,1994年度国家杰出青年科学基金资助证书颁发仪式在北京举行;顾晓松在内的49位优秀青年学者获此殊荣,并受到时任国务院总理李鹏的接见。1991年前后,汤锦波在国际上首先提出“屈肌腱亚分区”理论,后被国际手外科界称为“汤氏分区”;1997年,年仅35岁的他集国家科技进步奖、中国青年科技奖、首届江苏青年科学家奖等于一身,成为当年江苏省最年轻的临床医学教授。和血液恶疾“打交道”的刘红,于20世纪90年代赴日本访学后,不为国外高薪所动,毅然回到祖国,为祖国的医疗卫生事业贡献自己的力量……“以他们为代表的一批青年知识分子就像流星一样,一同照亮了通医的夜空。”在编剧倪歌看来,《通医人》诉说的是令人怀念的高光时刻,也是通医的“青春”,“我们想诉说一个个普通的人,如何凝结起一个个不普通的魂,并在救死扶伤、勇攀科学高峰的实践中逐渐领悟,‘从何而来,向何处去’。”

为了更好地表现这一群体,主创团队前期走访了数位“通医人”原型,与其亲属、同事、学生、患者展开对话,花费半年多时间,搜集整理了多达12万字的书面材料和40多小时的视频资料,最终选取了其中最具代表性的事件进行艺术创作。

“难的是这部剧讲的都是身边人身边事,要真实可信,但也不能完全局限于真实事件;要编织三个不同专业领域的人物之间的交集,形成一个精神内核,并在舞台上呈现出来,短时间内打动观众。”反复斟酌后,倪歌抓住三个人“爱国敬业、勇攀科技高峰”的核心共同点,用夏夜的露台、医校巷面馆、记者采访、事迹报告会等场景串连起主要人物。肖松的质朴执着、唐波的自信挥洒、刘纯之的悲天悯人,三人内在动力和个人经历的差异,精神世界的“各美其美”,紧紧地抓住了观众的眼球,保证了戏剧的观赏性。

剧中青年教师肖松的扮演者宋冠廷是上海戏剧学院的一名研究生,对于这次经历他感触颇深:“对演员来说,能接触到在专业领域特别拔尖的人物、沉浸在真实的医院场景中演绎,这种机会很难得。同时,让我看到了一个我从未了解过的世界,弥补了我的一些知识盲区,更让我感受到了医者的担当和中国医疗科技的辉煌历程。”

薪火相传 续写新时代“通医现象”

鉴往知来,脉脉相承。百余年前,著名实业家、教育家张謇先后创办了通州医院、私立南通医学专门学校,并提出“祈通中西 以宏慈善”的办院办校理念。在医学人才培养方面,他内培外引,广纳贤才,不仅为社会培养了以熊辅龙为代表的一批医务人才,而且为学校培养了瞿立衡等一批师资,同时,打破国界,聘用德国外科和妇科专家夏德门医学博士等外国专家学者,大力发展医疗事业。

在中外名流、专家学者的引领下,新中国成立以来,南通医学院涌现出了程达人、侍德、陈玉泉、武义鸣、徐慧君等一批专家、学者和名医。也正是在老一辈知识分子爱国奉献和刻苦钻研的精神指引下,顾晓松、汤锦波、刘璠、王志伟、刘红等一批优秀青年群体脱颖而出,续写“通医现象”,也为后来者留下了丰厚的精神财富。借用剧中角色唐波的一句台词,便是,“基础扎实,兼容并包,眼界开阔,名医辈出,造就了通医优秀青年知识分子群体的诞生。”

直至今日,尊重人才、爱惜人才、成就人才的浓厚氛围充盈着南通大学附属医院。同时身为南通大学附属医院工会主席的倪歌由衷表示:“‘不变’的是对人才的渴求,‘变’的是资源更多了。现在,优质师资、科研平台、尖端的科研设备、丰富的国内外交流和科学实践活动等等,为新一代人才的成长提供了肥沃的土壤。”

“前辈们的故事让‘健康所系,性命相托’这句话变得特别真实,也让身为医学生的我们更明白了‘医者仁心’四个字的分量。”南通大学医学院临床专业学生张桐瑞看完剧后,深有感触。他说:“通过这部剧,我真切感受到通医百年传承的精神力量。以后我要向剧里那些前辈学习,把张謇先生说的‘做学问要纯粹’的精神传承下去,用我们这代人的方式继续书写通医人的新故事。”