激发招投标市场新活力 南通创新“无感检查+提质监管”模式 | 南通发布

未进企业门,文件照样“审”。近日,市住建部门对市区部分建设工程招投标工作开展“专项体检”。检查工作跳出常规,摒弃以往扎堆上门、干扰企业生产的传统方式,由资深专家与专技人员组成联合检查组,创新采用线上检查模式,聚焦招标文件和最高投标限价开展精准“把脉问诊”。

“无感式”检查:企业发展的“贴心守护者”

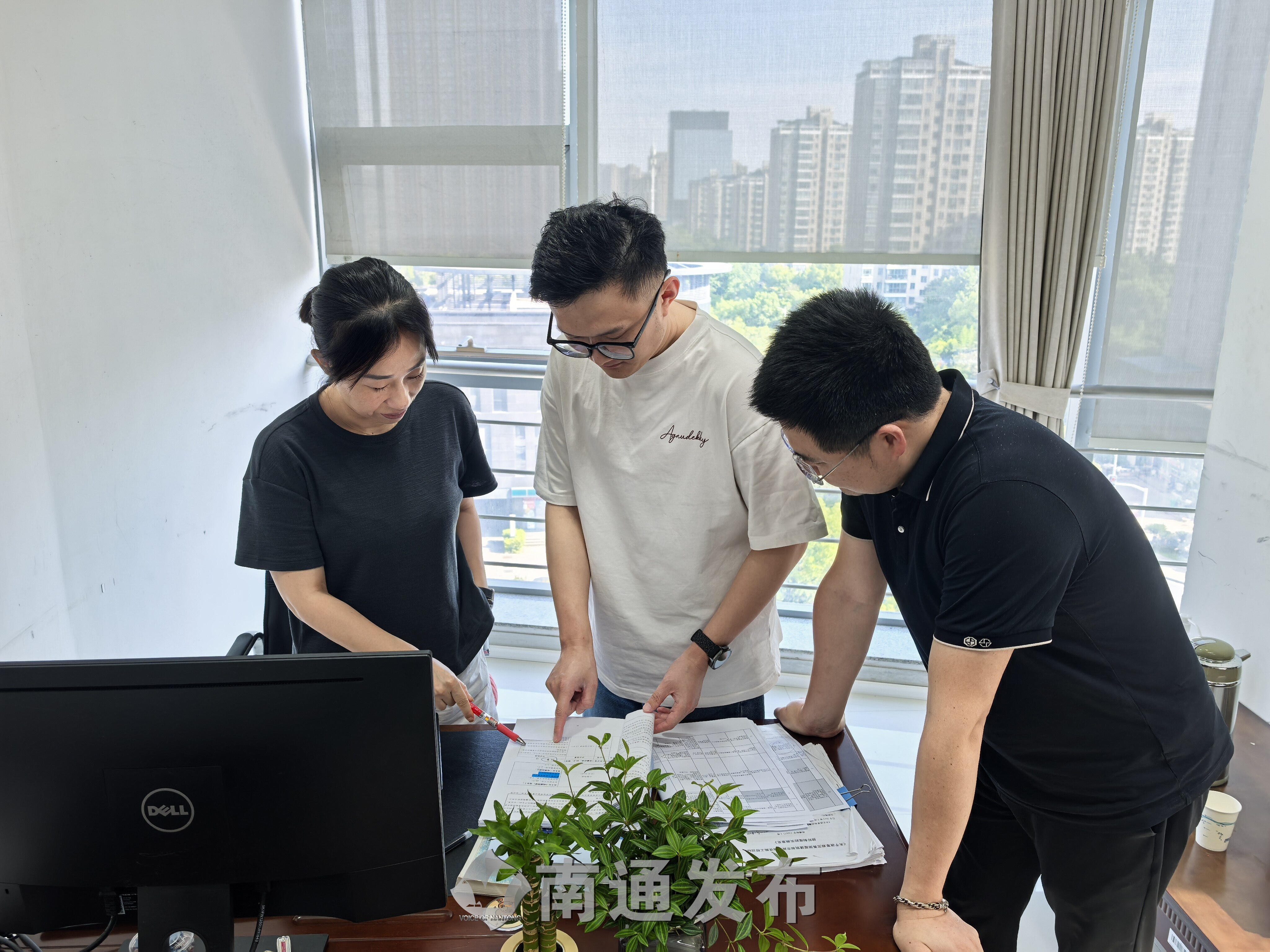

走进市建设工程造价管理处的办公区域,键盘敲击声与讨论声交织。这里,一场招投标文件的“云端体检”正紧锣密鼓地开展。为贯彻给企业减负、规范执法检查的要求,市造价处率先突破传统检查模式,首次运用非现场检查模式开展招标文件编制质量专项检查,通过数据筛查、智能分析等系列举措,开启招投标管理“升级改造”的创新实践。

不同于以往现场检查时工作人员在企业办公室里翻阅大量纸质资料、企业人员全程陪同的场景,此次检查无需打扰企业正常生产经营。工作人员在办公室内,从系统随机抽取2025年部分施工类项目,通过仔细查阅档案资料、认真核查系统信息、耐心电话询问等方式,有条不紊地开展检查工作。

“以前现场检查时,我们得专门安排人员全程配合,整理各类材料,这次市造价处的不见面式检查,就像一场‘无声的及时雨’。我们照常办公,完全不影响工作进度。”南通市通大全过程工程咨询有限公司总经理朱梅春谈及此次检查感受颇深,检查结束后,造价处反馈的问题和风险点,为企业后续提升招标文件编制质量明晰了方向,他希望这种“无事不扰、无处不在”的监管模式能进一步完善并固定下来,在保障监管效能的同时,给企业营造更宽松的发展环境。

智能化手段:精准监管的“智慧大脑”

造价处招投标监管科室内,投影屏幕上不断跳动着各类数据,技术人员紧盯屏幕,全神贯注地操作着江苏省工程造价指数指标平台系统。此次检查,市造价处充分借助该平台系统,利用大数据处理和分析功能,对工程量清单和最高投标限价编制成果进行深入“诊断”。

借助系统,但不完全依赖系统。考虑到建设工程造价管理的地域性管控特点及项目的个性化特征,线上“诊断”后,造价处立即邀请了本地行业专家,组织召开“系统分析”与“专家校正”双轨协同的研讨会。会上气氛热烈,专家们围坐在一起,对着电脑屏幕上的大数据分析结果“并行验证”。通过激烈的思维碰撞,大家对编制中的疑难问题逐一剖析,及时发现并纠正系统筛查出的问题,大幅提升了检查的专业化与精准度。

“大数据的力量太强大了!短短十几分钟,系统就筛查出上百条疑似问题,这要是靠人工,根本无法想象。”江苏中房工程咨询有限公司造价部经理吴丁建对此赞叹不已,系统筛查出的清单计量单位擅自更改、列项错误、缺项漏项等共性问题非常准确,只需在此基础上结合各项目的招标图纸进一步分析,检查效率得到了极大提高。

融合型监管:协同发展的“强力引擎”

为优化营商环境、减少检查频次,市造价处打破内部专业壁垒,融合招投标管理科、造价管理科的业务职能,联合开展“综合查一次”行动。在会议室里,两科室的业务人员围坐一起,针对项目文件,从招投标与造价双维度展开热烈讨论。

在招投标维度,检查人员逐字逐句检查招标文件条款设置、评标办法等内容,通过后评估帮助招标人更好地理解和掌握政策文件,确保招投标活动公平公正;在造价维度,大家严格审查工程量清单、限价编制依据等,对发现的问题及时与发承包双方沟通,提醒他们尽早协商解决,避免结算阶段出现造价争议。

“这次检查不仅促进了招投标与工程造价的协同管理,还让内部职工在交流合作中提升了综合业务能力,实现了‘以查促学’的目的。”市造价处主任张楠表示,未来将继续深化检查成果应用,不断优化检查模式和方法,建立常态化监管服务机制,为建筑行业高质量发展持续保驾护航,助力招投标市场焕发新的生机与活力,为城市建设注入源源不断的动力。