寻访抗战地标、纪念地98处 南通退役老兵用“铁脚板”寻访红色足迹,弘扬抗战精神 | 南通发布

一个背包,两瓶水,几个干面饼,一本记录本,一支水笔……7月2日清晨5点半,天刚蒙蒙亮,家住崇川区和平桥街道百花军宅苑小区的72岁退役老兵、崇川区市监局退休干部沈玉生又一次踏上了寻访之路。这次,他要寻访的是位于通州区兴仁镇芦花港村的沙淦烈士墓。

今年正值抗日战争胜利80周年。自今年3月起,这位老人便以“铁脚板”丈量南通大地,沿着革命先辈的红色足迹,穿梭于城市乡野之间,寻访抗战老兵的峥嵘岁月,探访被岁月尘封的抗战地标,挖掘那些鲜为人知的英雄故事。截至6月底,其已寻访到南通地区抗战地标、纪念地98处,整理出15万余字的珍贵史料,并自掏腰包出版了《寻访抗战足迹,弘扬江海儿女抗战精神》一书。近日,记者联系上这位老人,聆听了那些感人至深的寻访故事。

以“铁脚板”穿梭南通乡野田间

时钟拨回至1938年3月17日,拂晓,日本侵略军坂冢旅团约五千人,自姚港小学附近的长江边悍然登陆,旋即向着南通城疯狂进犯,彼时,国民党官员与驻军竟望风而逃,致使南通城迅速沦陷。在中国共产党的坚强领导下,南通儿女奋起反抗,展开了艰苦卓绝的长期抗战,一次又一次地粉碎了敌人的阴谋……

“每一个地标都是一段历史,每一位老兵都是一本活教材。我们要大力弘扬革命前辈的光荣传统,从他们的英勇事迹中汲取奋进力量,激励我们在新时期为实现中华民族伟大复兴的宏伟目标而不懈努力。”谈及开展寻访之路的初心,沈玉生如是说道。

今年3月初,在家人的支持下,沈玉生从主城崇川区开始,开启了南通抗战地标、纪念地以及抗战老兵的寻访。

“寻访由近及远。”沈玉生介绍,他先寻访的是自己居住的崇川区,然后到通州、海门等南通的其他县市区。而寻访,首先是寻,要有目标。为此,他采取的办法是到各区市县的烈士陵园,与烈士陵园负责人交谈,让其提供该地区的抗战地标、纪念地信息。然后与该地区的战友联系,让其提供、打听。对于每一个打听到的地标、纪念地,他全都记录在本,一一进行实地寻访。

然而,线索有了,经过时间的洗礼,城市的建设发展,大部分抗战地标、纪念地被掩没在了偏僻之处,寻访并非易事。四个多月的寻访,个中艰辛让其历历在目。

不比崇川区的电瓶车寻访,其他各县市区,沈玉生基本依赖“公交车、火车、公共汽车+步行”。

“抗日战争时期海启地区第一个中共支部的诞生地位于海门三阳镇永平村。当天一早,我从南通坐公交车前往三阳镇,又辗转到永平村。”沈玉生说,但是那个地标具体在哪里,压根就不知道,为此,他先来到村部,找村干部了解情况,然后根据村干部的指引,去乡野田间寻找,期间还问了不少村民,“在村里走了大概有10多里路,终于在一处田间找到了”。

一天5里、10里……由于其他各县市区的大部分抗战地标都在乡间田野,步行成为常态。沈玉生告诉记者,最多的时候,一天步行达到20多里路,“到现在,鞋子已经磨平了2双”。

值得一提的是,由于家中有一九旬老人要照顾,沈玉生每天要确保6点左右的早班车,晚饭前准时到家。为了尽快完成一天的寻访,他每天都是带着干粮和水出发,吃饭都在路上解决。

全家总动员将抗战地标集结成书

4个月,120天,除了遭遇特大风雨和家里的紧急事情,沈玉生每日的轨迹就是奔波在寻访的路上。

从抗日战争时期海启第一个中共支部诞生地,到伏击日军首次顺利纪念地;从日军登陆南通警示碑,到天生桥新四军一枝梅锄奸旧址;从南通市烈士陵园,到三余烈士陵园……截至6月底,沈玉生已寻访到南通地区抗战地标、纪念地98处。其中,有多处还通过地标的深挖,寻访到了抗战老兵。

围歼侵华日寇海军二十四名胜利纪念碑位于通州湾海丰村。在寻访时,沈玉生邂逅了72岁的蔡承杰。途中闲聊时,得知蔡承杰的叔公蔡其声,身为当时三余区民兵区队长,曾参与抗日,便将其抗日故事进行了采访、记录。

据悉,除了抗战老兵故事采访、记录,每到一处地标、纪念地,沈玉生都会把写在地标、纪念地碑上的故事用手机拍摄下来,回家后统一进行文字整理。

“在寻访过程中,包括战友们在内的不少南通市民,给予了很多帮助,既然寻访了,那就要让他们看到寻访成果。”沈玉生认为,出书是最好的方式之一。

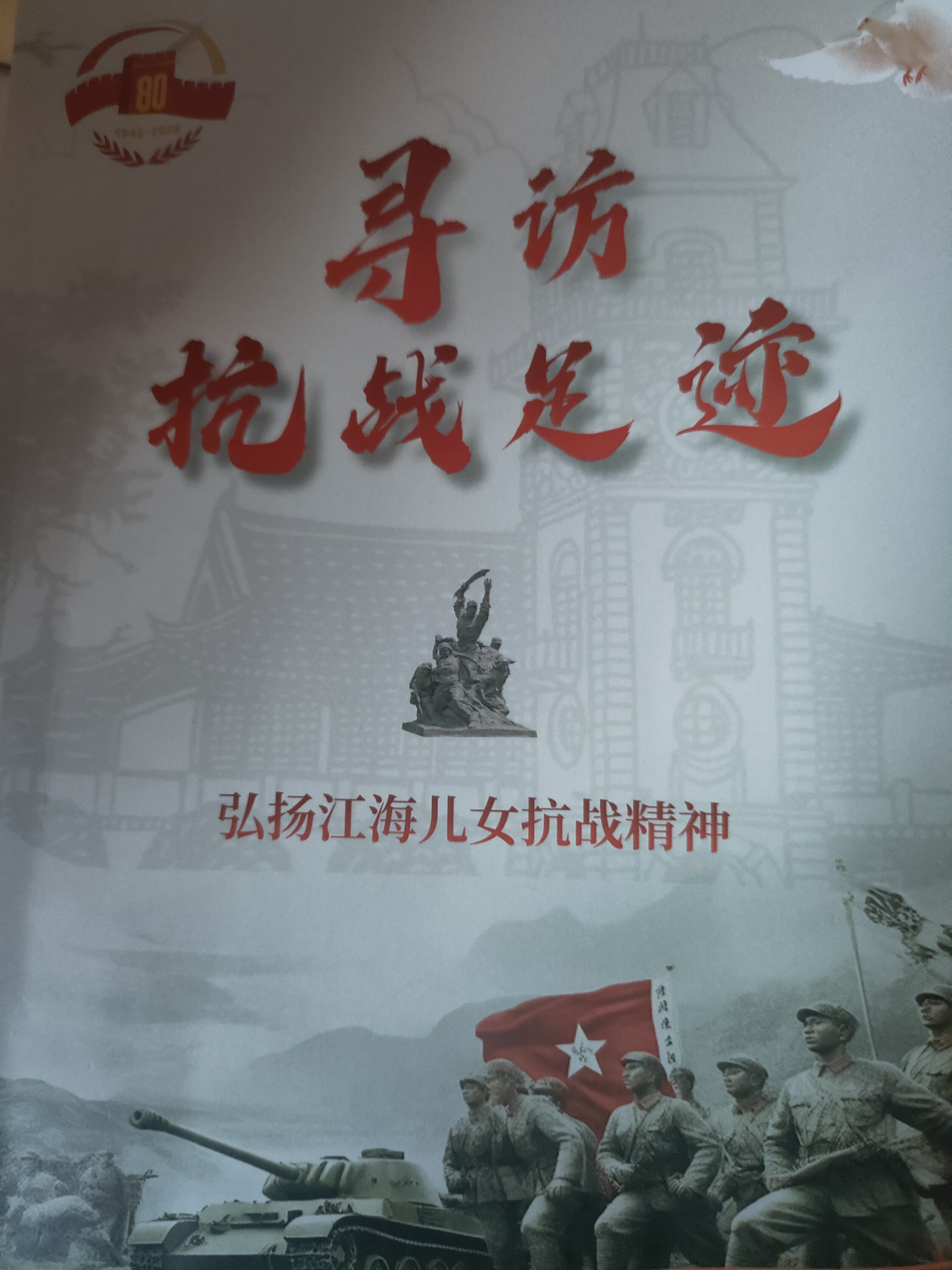

这一想法得到了全家人的支持。儿子排版,儿媳妇做封面设计,爱人进行打印。为了让书本内容更加丰富,沈玉生还围绕已寻访到的地标、纪念地,创作长诗88首4500句。随后,自掏腰包成功出版了100本《寻访抗战足迹,弘扬江海儿女抗战精神》,并把这些书籍赠送给了曾经为寻访工作提供帮助的战友等人。

封面上,白色为底,红色点缀,左上角和右上角分别配有“1945—2025 80”标识和和平鸽图片,中间是《大刀进行曲》雕塑,最底下是多个抗战场面还原;文中,分成《寻访抗战地标》《抗战地标、抗战纪念地咏诗》《秦诚革命回忆录》三个篇章……记者打开这本15万字的书籍,那一页页翰墨飘出的抗战故事,深深震撼着心灵。

线上线下齐发力弘扬抗战精神

寻访抗战地标、纪念地与抗战老兵,不仅是对历史的追溯与缅怀,更是一次精神的传承与接力。

沈玉生决心用更多的传播方式,更好地弘扬、传承抗战精神。

“除了拍照,每到一处,我都会拍视频,回家后,通过抖音进行发布。”沈玉生说,网络新媒体是现在流行的传播方式,为此,他专门申请了抖音账号,跟儿子学习上传作品,“有一条海门兄弟村姜耀忠、姜耀辉烈士之墓的浏览量达到了17000+,200多个点赞。”

“你知道为啥叫兄弟村吗?就是和姜耀忠、姜耀辉有关。”沈玉生打开这条抖音,抗战故事娓娓传来:

姜耀忠,1919年出生于现海门滨江街道,1937年日寇入侵海门后,其毅然投身抗日队伍,在1942年海门牛洪港的对敌斗争中,冲锋在前,然而,在一连击毙10多个日军后,不幸英勇牺牲,年仅23岁。姜耀忠的牺牲,激怒了他的弟弟姜耀辉。姜耀辉于1943年告别亲人,参加了新四军。1944年,在草棚庙的一次战斗中,姜耀辉和战友们与凶残的鬼子血拼,最终战斗取得了胜利,但姜耀辉却英勇牺牲,年仅24岁。为了纪念兄弟俩为革命牺牲,1952年,海门把他们出生所在的村改名为兄弟村。

“这条抖音的发布,让更多人知道了兄弟俩的抗战故事,再辛苦也值了。”沈玉生说。

这几天,沈玉生应南通市爱国拥军爱心驿站和南通市新四军研究会后代分会邀请,从已经寻访到的抗战地标、纪念地图片和文章中,精选80个,制作展板,助力他们到学校、机关、商场等地开展巡展,弘扬红色精神。此外,他还每天自发在自己的党支部微信群发布寻访地标照片和文章,让更多人知道、了解南通的抗战故事。

“6月24日,我国抗战胜利80周年纪念活动十项安排公布,其中的第八项,就是‘公布第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录和著名抗日英烈、英雄群体名录。对抗战纪念设施和抗战遗址、遗物进行修缮保护,推介一批抗战主题展陈精品。’”沈玉生说,随着城市的建设发展,抗战地标、纪念地会越来越少,“我将不遗余力奔走江海大地,继续进行寻访,力争到90周年时,将书籍进一步完善,更好地呈现给更多读者,让抗战精神在新时代的阳光下熠熠生辉,照亮中华民族伟大复兴的壮阔道路。”