高温“霸屏”9天,凉爽天气何时“接档”? | 南通发布

截至7月7日,南通本轮高温过程已持续9天,让人直呼“热得透不过气”。这波高温到底有多猛?什么原因导致本轮高温持续时间长、高温强度大?为什么体感温度比预报温度更高?7日,记者采访市气象部门,为市民答疑解惑。

高温有多猛?平均气温创同期次高

黄色预警信号!橙色预警信号!6月29日以来,高温来势汹汹,丝毫不给人一点喘息的机会,南通高温预警持续拉响。截至7月6日,市气象台已发布高温预警信号9条,其中橙色预警信号5条。

今天,高温依旧“在岗”,中午时分,市区最高气温稳稳跨过高温线,下午两点时达到了35.8℃。而从南通气象微博发布的逐小时气温数据来看,7月6日23时气温31.4℃,7月7日02时气温30℃……南通仿佛被按下了“持续加热键”,从清晨到深夜,热度始终不减。

这波高温天气到底有多猛?一组数据显示:6月29日至7月6日平均气温31.2℃,和常年相比偏高4.9℃,成为1961年有气象记录以来同期第二高。其中,各国家观测站最高气温分别为:南通38.9℃、海安38.1℃、如皋37.8℃、如东36.5℃、通州38.2℃、海门37.2℃、启东36.4℃。

值得庆幸的是,高温“退烧”的好消息终于来了。虽然台风“丹娜丝”不会直接影响南通,但受其外围环流影响,7日夜里起我市将开启多阴雨天气模式。周四前,最高气温在33℃~34℃之间波动;周四之后,最高气温将明显下降一个台阶,到了周日预计仅为31℃,“凉爽天气”指日可待。

为何这么热?副压强势“控场”是主因

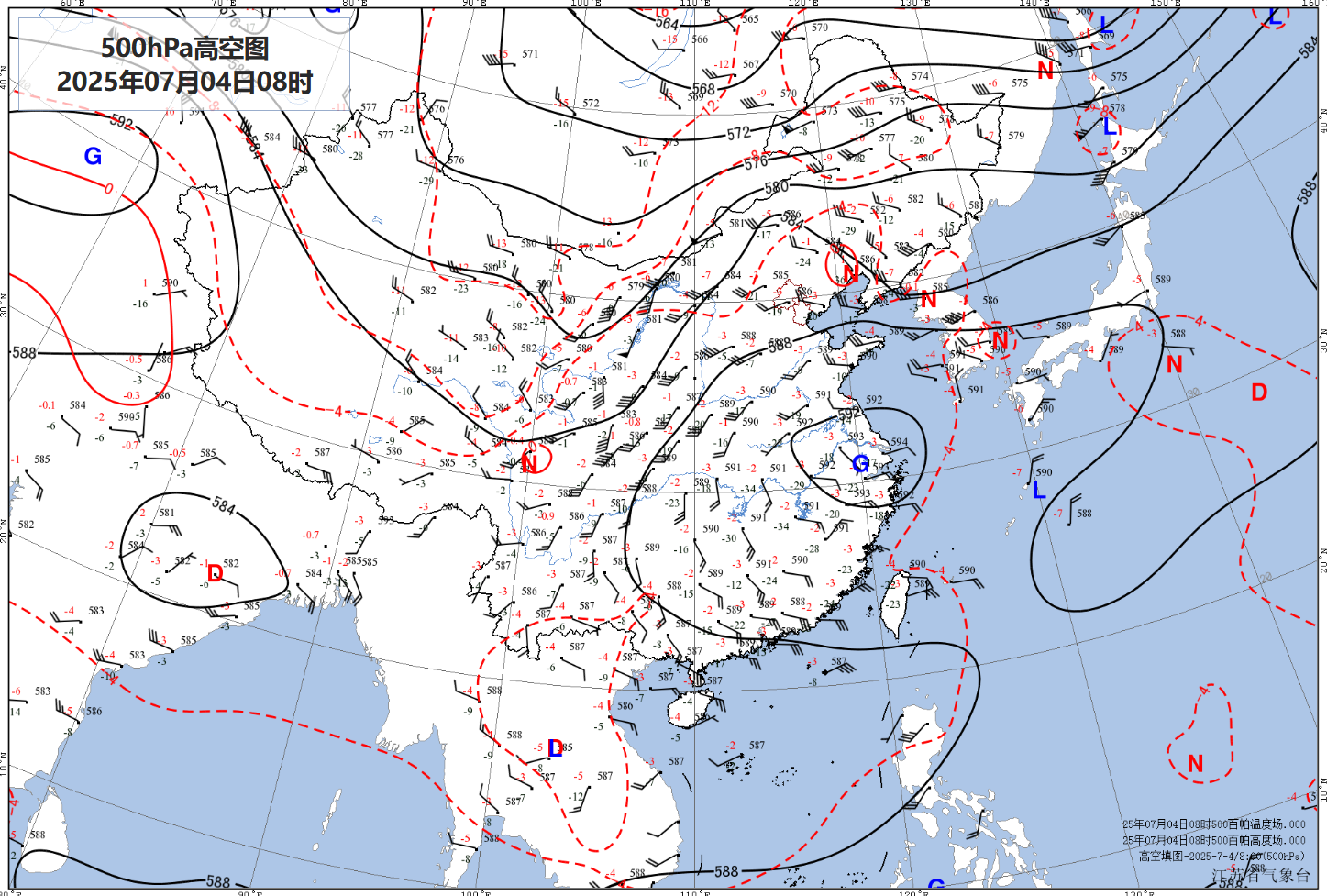

为什么这轮高温过程如此持久且强度偏强?市气象专家解释,主要是副热带高压异常强盛,南通一直处于副高控制之下,这才导致了连续高温天气的出现。

副热带高压这个词,相信大家并不陌生,在夏季天气预报中经常听到。高温的持续为何与它密切相关呢?气象专家科普称:副高内部盛行下沉气流,空气增温强烈,低层水汽难以成云致雨;此外,气压梯度小,所以风力微乎其微。在这种状态下,太阳辐射可以更多到达地面,使得地面和近地面大气获得更多的热量,大气温度明显攀升。因此,在副高控制的地区,往往高温少雨。形象地说,强盛的副高就像在城市上空扣了个“大蒸锅”,自然容易引发“高温炙烤”。

南通正处于副热带高压控制区域内。

南通正处于副热带高压控制区域内。

除了大的天气系统,各地气温还会受到小气候的影响。以近期各国家观测站最高气温为例,虽然都突破了高温线,但启东站、如东站的最高气温比排名第一的南通站分别低了2.5℃、2.4℃。“启东、如东地处沿海,如果一天中,东南风持续时间较长,就会影响升温。因为东南风从海洋吹来,而夏季海洋比陆地气温要低。”气象专家解释道。

体感温度“虚高”?多重因素“干扰”所致

“明明气象小程序显示温度还没到35℃,出门却感觉像进了烤箱,好像气温远不止天气预报的温度,是不是预报不准啊?”面对市民的疑惑,气象专家详细解释了体感温度与预报温度差异的原因。

气象部门公布的实况温度,是通过气象观测站内离地面1.5米高的百叶箱测量所得,是标准气象温度的测量方式。百叶箱设置在空旷、通风的环境中,避免了太阳直射、地面反射辐射及极端天气干扰,就像给百叶箱内的温度计打造了一个“恒温小房间”,测出来的数据客观又标准。

然而,我们实际感受到的体感温度,会受到诸多外部因素的“干扰”。在太阳的强烈直射下,柏油马路、黑色路面等物体表面温度能轻松超过50℃,当我们走在上面,脚下仿佛有个“小火炉”不断释放热量。空气湿度也是重要影响因素,同样是35℃,在湿度超过80%且无风的闷热环境里,人体汗液难以蒸发散热,就像裹着湿毛巾运动,体感温度自然会比预报温度高很多。此外,衣着材质、不同体质、心情的好坏等,都可能会影响对温度的感知。这也就是为什么有时预报温度不算太高,大家却感觉酷热难耐。