南通耄耋老人捐赠珍贵农科档案,他是全国首座农科馆开拓者,还想续写母校档案传承新篇 | 南通发布

85岁的陆文藻老人,今年春节以后,两次向市档案馆捐赠珍贵档案资料。他曾就读于南通中学、南通农业专科学校。退休后,陆文藻在市老年大学学习书法。最近,陆老还想向两所母校和老年大学捐赠一批档案资料。

珍档载史 见证农科馆初创时征程

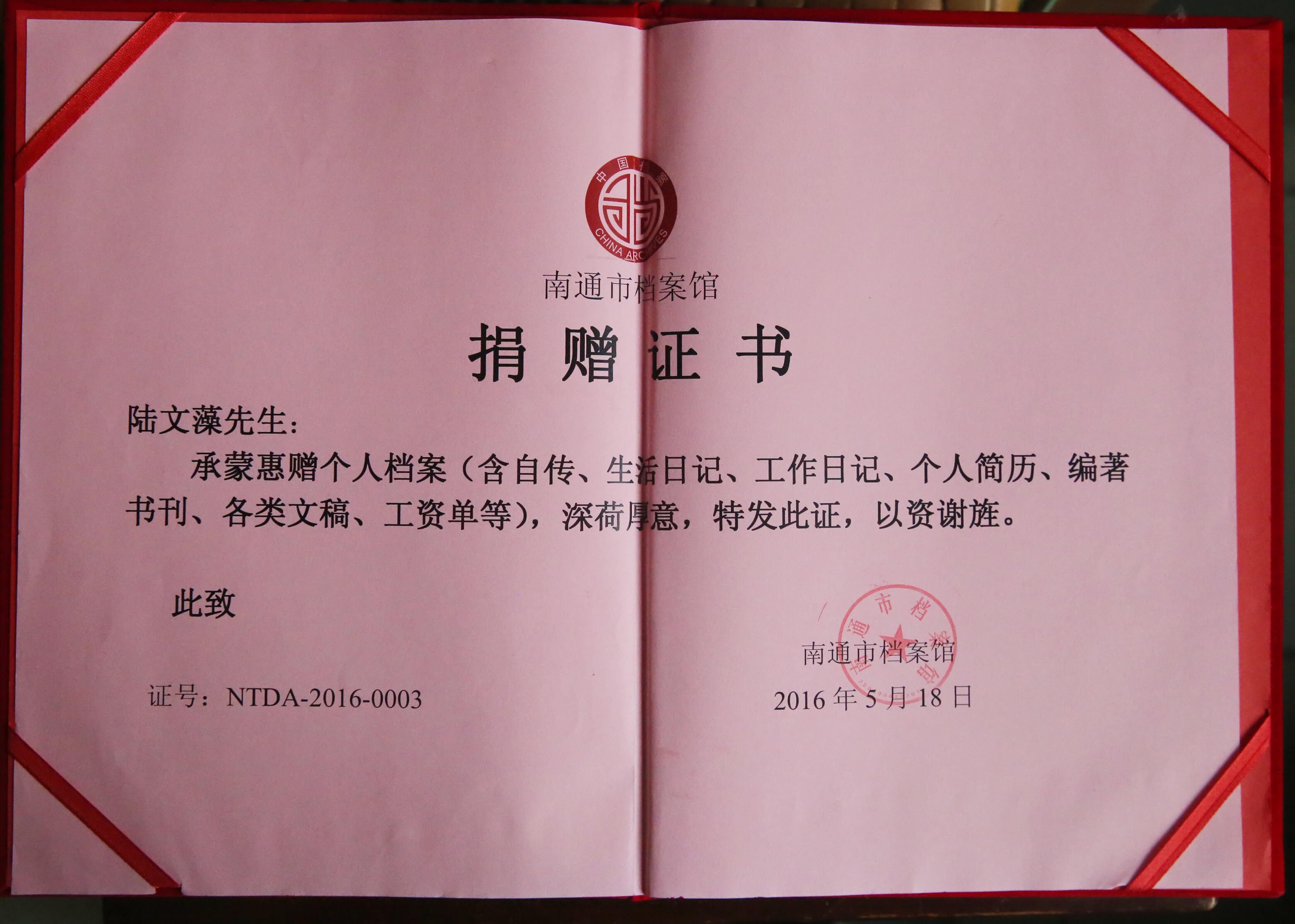

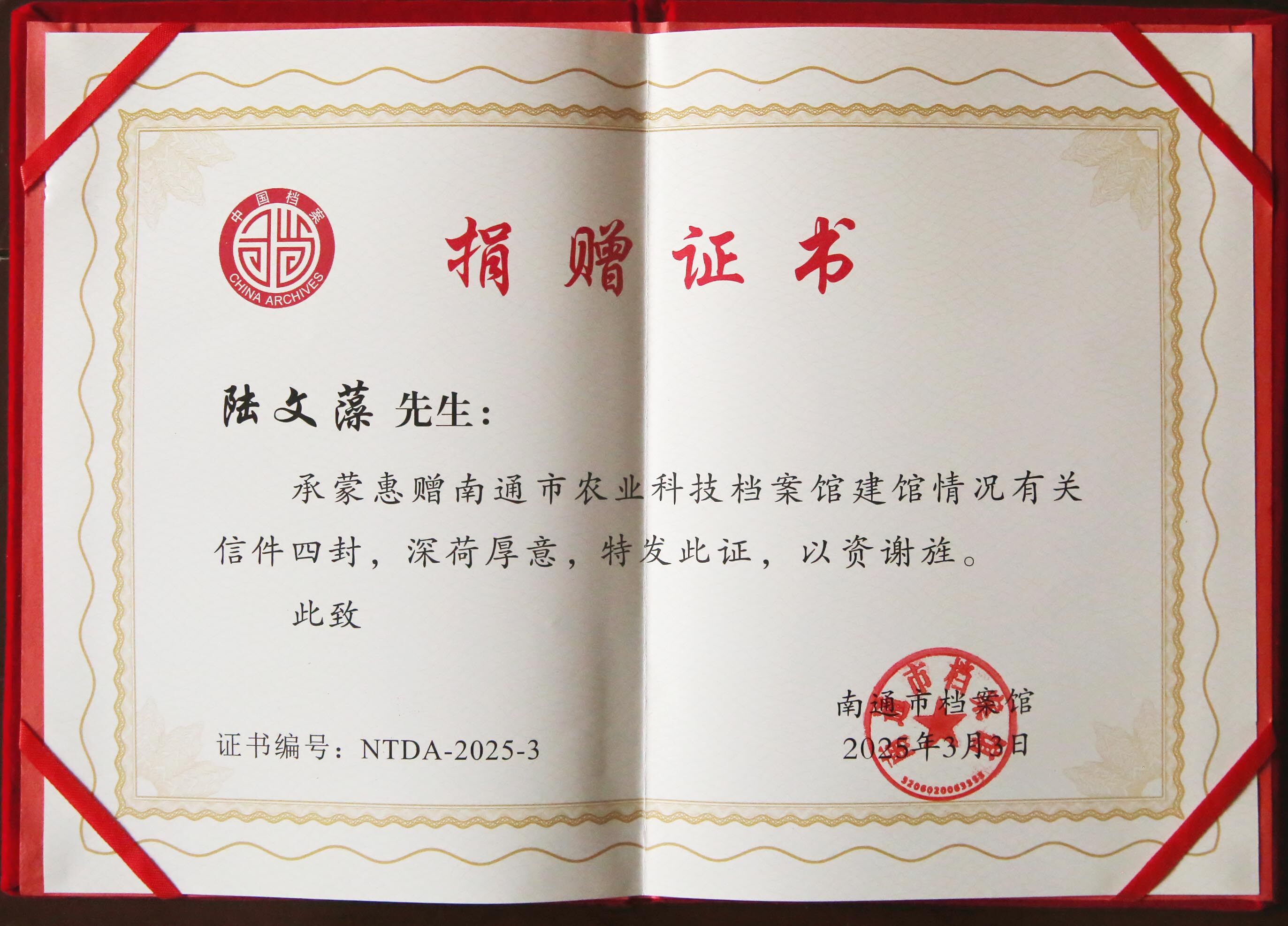

“承蒙惠赠南通市农业科技档案馆建馆情况有关信件四封,深荷厚意,特发此证……”7月8日,85岁的陆文藻老人,向记者展示市档案馆颁发的捐赠证书。陆老还翻出当年的名片,记者看到他曾身兼三职:南通市农林局科教站站长、农业档案馆馆长、南通农业广播学校副校长,并且具有高级农艺师职称。

回眸往事,陆文藻打开了话匣子,“1990年11月26日,全国第一座农业科技档案馆——南通农业科技档案馆开馆,国家农业部原副部长刘瑞龙题写馆名。”这座档案馆承载着记录、传承南通农业科技发展历程的使命,成为南通农业领域的知识宝库和历史见证者。

“今年春节以后,我两次向市档案馆捐赠珍贵档案资料。”陆文藻说,第一次委托市农业科技档案馆副馆长陆银和馆员小邱,捐赠了他近年来的工作日记两本、生活日记7本、荣誉证书三本个人档案等;第二次,他亲自到档案馆捐赠了市农业科技档案馆建馆情况有关信件,包括中国人民大学信息资源管理学院(档案学院)原科技档案教研室退休教师、博士生导师王传宇教授等的来信。

20世纪80年代后期,南通市农林局敏锐地察觉到农业科技档案对于农业发展的重要性,在时任副市长顾嘉禾的大力支持下,向农业部申报筹建农业科技档案馆,希望通过建立一个综合性、专业化的农业科技档案馆,整合分散在各个单位和领域的农业科技档案资源,实现对农业科技档案的集中管理、高效利用和长期保存。

深耕兰台 书写档案事业半生芳华

陆文藻作为南通农业科技档案馆首任馆长,一生致力于农业科技工作。他为这座档案馆的诞生与发展付出诸多心血。陆文藻积极做好科技服务体系建设、农业教育培训、农业科技成果管理及农业科技档案等工作,取得较大的成绩和较多的成果,产生了重大的社会经济效益。

陆文藻曾主持制定了南通市“八五”“九五”农技推广规划和农技人才培训规划,为推进全市科教兴农发挥了重大作用,在农业科技档案工作上达到全国领先水平。20世纪90年代,南通农业科技档案馆其经验和成果在全省、全国推广,国家档案局还曾在第13届国际档案大会上作专题介绍。

陆文藻是高级农艺师,也是资深的档案工作者。“我一生从事农业科技工作,农业科技档案成立后,我又开始研究档案专业的知识,后来还担任过江苏省档案专业高级职称的评委。”陆文藻说,在职时,忙于农业科技档案的管理工作,无暇顾及自己的资料。

退休之后,陆文藻开始整理个人的档案。2016年6月,他将精心收藏的个人档案资料无偿捐赠给市档案馆,包括持续56年的工作生活日记、跨越40年的每月工资单以及从小学到大学的毕业证书等整整三大箱。陆文藻捐赠的个人档案,在专业人员进一步分类和规范化整理后归档,作为该馆第223号人物全宗永久保存。

桑榆未晚 心系母校再献岁月珍藏

陆文藻曾就读于南通中学、南通农业专科学校。退休后,他在市老年大学学习书法。连日来,他还在家中整理档案资料,想向两所母校和老年大学捐赠一批档案资料。“现在,我年事较高,该为这些档案资料分别找到合适的去处。”陆文藻说。

在陆文藻的新建路家中,记者看到他已分门别类整理好三堆档案资料。“通中58届高三(4)班同学活动回顾和照片集,单守珩诗文选,薛文瑾、黄仲英等人的自传,还有一些《通中人》杂志。”陆文藻说,当年全班50余人,如今在世的仅20余人。

1958年8月,陆文藻被南通农业专科学校作物栽培班录取,全班40位同学。“南通农校第一届同学名录,我在校三年的日记摘抄和晚年撰写的自传,还有数十年后与老师、同学们聚会的照片。”今年是南通科技职业学院(前身为南通农业学校)建校八十周年,陆文藻希望将手头这些档案、资料捐给母校。

退休后,陆文藻在市老年大学学习书法16年,师从书法家张晏、周宝录、吴力行,苦练楷、隶、行、草等多种字体。“市老年大学教学周历、学员毕业合影,我参加市老年书画联会和省老年书画研究会的会员证等。”陆文藻说,这些档案资料想捐给市老年大学。