长江禁渔已五年,南通退捕渔民如何找到岸上坐标?记者探访→ | 南通发布

日前,市农业综合行政执法支队退捕渔民党建联系点正式成立,标志着我市在深化长江十年禁渔、织密退捕渔民服务网的路上又迈出坚实一步。

今年,长江十年禁渔行至第五个年头。渔船拆解、渔民上岸,“退捕渔民怎么办”成为社会关切的焦点。曾经“以江为田、以舟为家”的他们,如今生活发生了怎样的变化?在禁渔“下半程”,他们的生计如何获得长远保障?带着这些问题,记者深入长江南通段沿线,探寻“禁渔令”背后温暖的民生温度与发展智慧。

从“水上漂”到“岸上安”:兜牢民生底线

“退捕前生活污水直排长江,如今水清鱼多,生态越来越好!”在东港护渔驿站举办的退捕渔民党建联系点座谈会上,退捕渔民费长中的感慨道出了许多渔民的心声。

党建联系点以“党建红”引领“生态绿”,成为巩固禁渔成效、织密服务退捕渔民“连心网”的关键节点。当天,农业执法部门、公安干警与退捕渔民代表围坐一堂,聚焦的正是退捕后的核心关切:如何兜牢民生底线、让渔民在岸上扎下根。

“‘安居’是退捕渔民上岸的第一步。不仅要让他们‘上得来’,更要确保‘稳得住’。”市农业综合行政执法支队支队长徐志勇说。

近年来,我市农业、人社等部门协同发力,出台《关于做好长江水域禁捕和退捕补偿工作的通知》,将失水渔民纳入社会保障体系,实现养老保险“应保尽保”,保障率达100%;劳动年龄段渔民建立社保个人账户,养老年龄段按月领取补助金,解除了后顾之忧,实现退捕渔民就业帮扶和社会保障全覆盖,形成生态保护与经济发展相互促进的良性循环。

政策落地有声。其中,通州针对性地开设养老护理等培训班,对符合条件并报名公益性岗位的退捕渔民优先安置,并落实岗位补贴和社会保险补贴。“政府不仅帮我们落实养老保险,还开发了公益岗位,让我们这些退捕渔民生活有了保障。”座谈会上,渔民代表杨正风对此深有感触。

民生底线的兜牢,为退捕渔民稳稳地锚定了岸上生活的第一个坐标,而社区的建立,则是让退捕渔民更好融入新生活的温暖港湾。

在位于长江边的天生港镇街道通燧社区,1400多人的常住居民中,大部分是上岸渔民。在“微孝渔你”融享+党建项目引领下,社区成立了“渔家枫情老干部工作室”,引导渔民党员骨干参与社区治理,发挥上岸党员先锋作用,帮助新“居民”适应岸上生活,同时,打造“红色电波”“渔枫板报课堂”等特色宣传载体,开展长江大保护等一系列宣讲,充分发挥政策宣传、文化传递的“传声筒”作用。

社会共治营造良好的退捕氛围。近年来,南通公安将248公里江海岸线精细划分为网格,组建千人专职信息员和万人志愿者队伍,多轮次、全覆盖宣传“十年禁渔”,严格检查渔具销售、餐饮场所,营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不食”的浓厚氛围,为渔民上岸转型创造了良好的社会环境。

从“捕鱼人”到“护渔人”:拓宽就业转型路

每天清晨5点不到,费长中就来到东港码头附近。护江、清江、巡江……这些每日的例行工作都是他的新“渔汛”。从九圩港到滨江大桥,再到五山沿江,10多公里水域,他驾着插有红旗的小艇来回巡检,江堤破损、非法捕鱼、排污丢垃圾,都逃不过他的“火眼金睛”。

安家易,安心难。住房和养老有了着落,但放下世代相传的渔网,四五十岁的壮劳力渔民普遍面临“上岸后能干什么”的迷茫。“特别是这个年龄段的,是家庭顶梁柱,可除了打鱼,其他技能欠缺。有些活干不了,有些嫌待遇低,流动性很大。”通州区五接镇就管科的工作人员坦言。

转型的阵痛中,一条独特的路径逐渐清晰——从“捕鱼人”变为“护渔人”。对长江的熟悉与情感,成了他们宝贵的财富。费长中的经历就是生动写照。

2017年末,南通全面启动长江沿线船舶治理工作。当时60岁的费长中虽万般不舍,但还是带头签约上交渔船,渔船拆除后,出于对长江深厚的感情,他主动申请成为“长江环保志愿者”,负责长江生态保护工作。“公安机关号召我们一起保护长江,很多老渔民都加入了。”费长中说。后来,在他的感召下,“银发护江”公益团队、“江小YOUNG”志愿服务队等相继成立。

渔民倪惠新的转变同样充满故事性。“我们祖祖辈辈都是在江上靠捕鱼为生,如今退捕上岸,不知道能不能适应”,倪惠新是海门区三厂街道中心街社区的一名退捕渔民,在海门区劳动就业管理处上门调查时,倪惠新面露难色。

2020年退捕上岸初期,倪惠新在测量船上灵活就业,但始终不适应。通过人社部门职业指导和政策推介,最终在海门区人社局开发的公益性岗位中,找到了适合自己的工作——成为一名专业护渔员。“同事们都对我很照顾,生活也改善了,干劲越来越足。”倪惠新在回访中表示。

这种转变并非个例。南通公安在牵头开展“三无”船舶整治的同时,持续关注368名渔民上岸后的生活,积极发动他们加入长江大保护志愿者队伍。他们熟悉水情、了解鱼类习性,在禁渔执法和生态监测中成为不可或缺的力量。

目前,在通州区境内的开沙岛——长江溯江而上江苏段的第一岛,最活跃的是一艘由旧渔船改造的巡查艇。船员史洪伟、陆宝华、沈坚坚都是曾经的捕鱼好手,2020年5月提前上岸、应聘成功后,凭借对20多公里江段鱼情、地形的了如指掌,他们的巡查不留死角,夜查不留盲区。护渔队成立以来,已协助区渔政大队查获非法捕捞案件13起。“自豪!禁渔后,江腾鱼跃的景象又回来了!”

从靠江“吃江”到“兴江”:持续激活经济链

水之利,在于润泽民生。当生态基底日益坚实,南通开始思考,如何让长江保护与城市发展、渔民幸福紧密相连?

确保渔民“上得岸、稳得住、能致富”,是一项长期工程。在兜牢底线、促进就业的同时,我市更着眼于激活“禁渔”背景下的新经济链,为上岸渔民开拓更广阔、可持续的发展空间。

“发展‘捕转养’,引导产业转型升级”成为关键探索。这意味着可以引导部分有条件的渔民,利用其丰富的水产知识和技能,转向生态养殖、水产品加工或休闲渔业等岸上或近岸产业,将“靠江吃江”的传统模式转化为可持续的绿色产业模式。

王浩兵的转型就是生动实践。今年57岁的他,退捕上岸后在五接镇麻子山庄搞起了养鱼业,主要养殖四大家鱼,为周边游客提供垂钓服务,“从捕鱼到养鱼,从此不用在江上漂了,日子有了盼头、越过越好。”

针对不同家庭的多样化需求,帮扶政策也日益精准滴灌。通州区、海门区等地大力开发保洁保绿、养老服务、护渔员等公益性岗位,优先安置符合条件的退捕渔民。

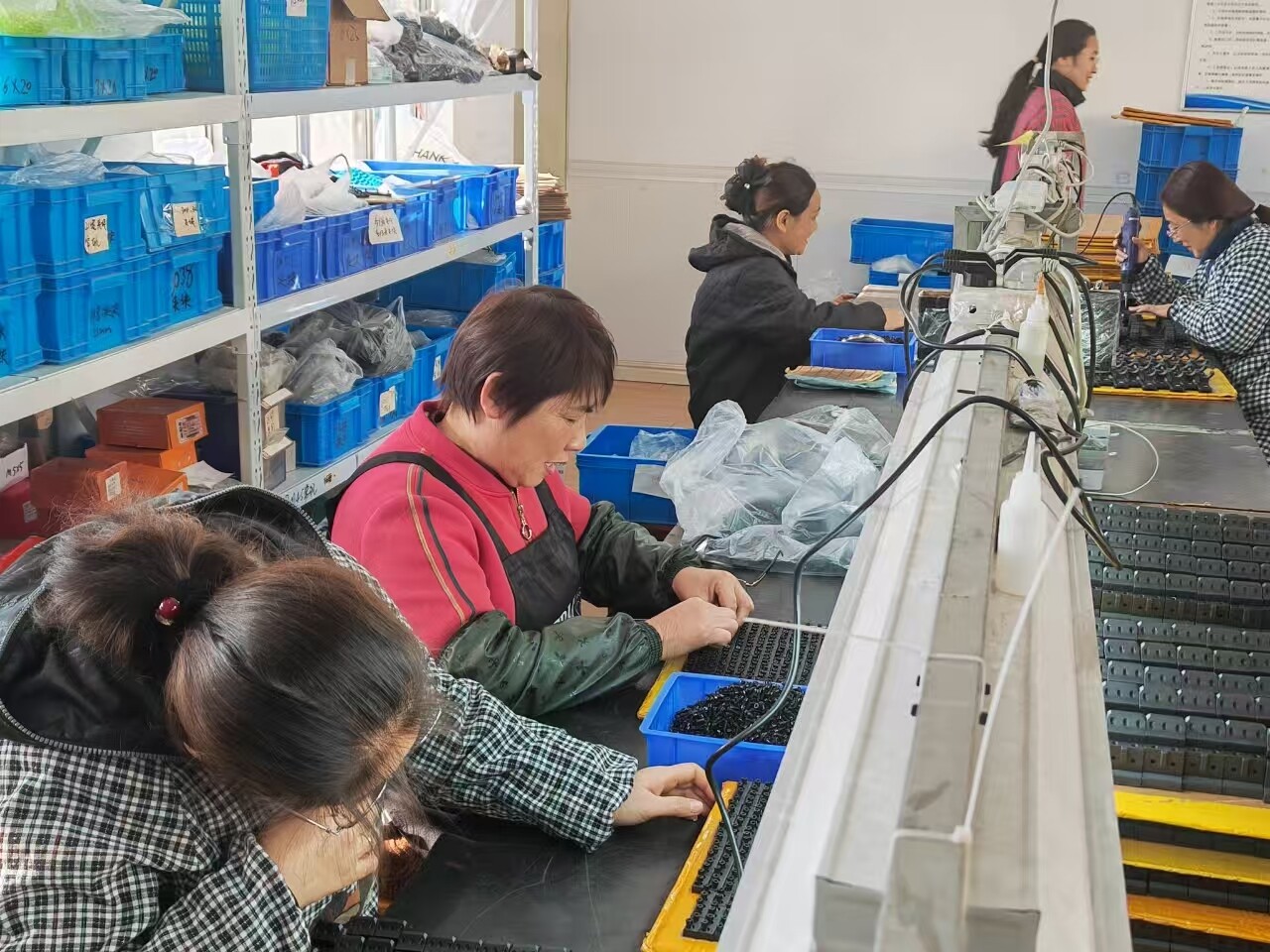

例如,对于像陆玲妹这样生活困难的“捕三代”家庭,海门区就业处提供就业指导、灵活就业社保补贴,减轻了其一半的缴费压力,并组织创业和技能培训,最终帮助她在码头找到了,月入2600元的帮厨工作;对于需要兼顾家庭的孙宝凤,五接镇人社部门精准匹配岗位,与北淼公司协商灵活上下班时间,让她既能月入3000余元,又能准时接孩子放学……

近年来,由人社、农业农村部门牵头,精准摸清每位退捕渔民的基本情况、就业意愿、培训需求和参保信息,建立了动态数据库,为每位退捕渔民提供“131”精准服务,即1次职业指导、3次岗位推荐和1次免费技能培训,确保“村不漏户、户不漏人”。

2024年,通州区五接镇对全镇160名专兼业渔民全面摸排,了解渔民现有的技能掌握情况,对近阶段最迫切、最需要、最愿意学习与掌握的技能,开展集中职业技能培训,因地制宜开办易学易用、门槛较低、市场前景良好、有助于渔民就业创业的工种。目前,通州区在就业年龄段内的退捕渔民均实现了就业,其中企业吸纳28人、自主创业5人、公益性岗位安置3人。

“只有让居民学习更多的创业技能,才能获得更多的就业机会,真正达成就业的目的。”崇川区天生港镇街道通燧社区党总支书记姜艳红表示,崇川区在推进禁捕退捕工作的同时,不断通过梳理就业创业培训、创业扶持等政策,通过聘请技术人员开展灵活多样的公益技能培训课等形式,让退捕渔民上岸后有合适的谋生手段。

据统计,当前全市368名退捕渔民中,192名有劳动能力和就业意愿的全部实现转产就业,就业率达100%。

从被动“上岸”到主动“护江”,从技能空白到多元就业,从政策“兜底”到产业“激活”——在长江十年禁渔的宏大叙事中,南通退捕渔民一步步探寻并稳稳锚定岸上生活的新坐标。

“这几年,在政府引导下,我们老渔民不捕鱼也能立足,而且长江南通段的生态越来越好了,前不久我在巡江时,好几次还偶遇了江豚呢!”费长中笑着说。