诗风联韵,让传统文化滋养心灵 | 崇川区小学生原创楹联书法作品广受欢迎 | 南通发布

6月30日至7月30日,“寺西焕彩 联墨飘香”崇川区小学生原创楹联书法作品展在西南营南关帝庙明清建筑群展出。45副楹联从少年儿童视角,对古街区的历史文化、名人逸事等进行了鲜活诠释,一字一句童真洋溢,一笔一划墨香氤氲,吸引了众多市民驻足观赏。

楹联者,诗中之诗也。近年来,崇川区不断探索楹联教育教学之路,通过组建讲师团队、编写教材讲义,多所小学开设楹联社团、开展实践活动等,带领学生叩开传统文化之门,感受古文魅力,涵养人文底蕴。

古街新梦 联律飞扬抒情怀

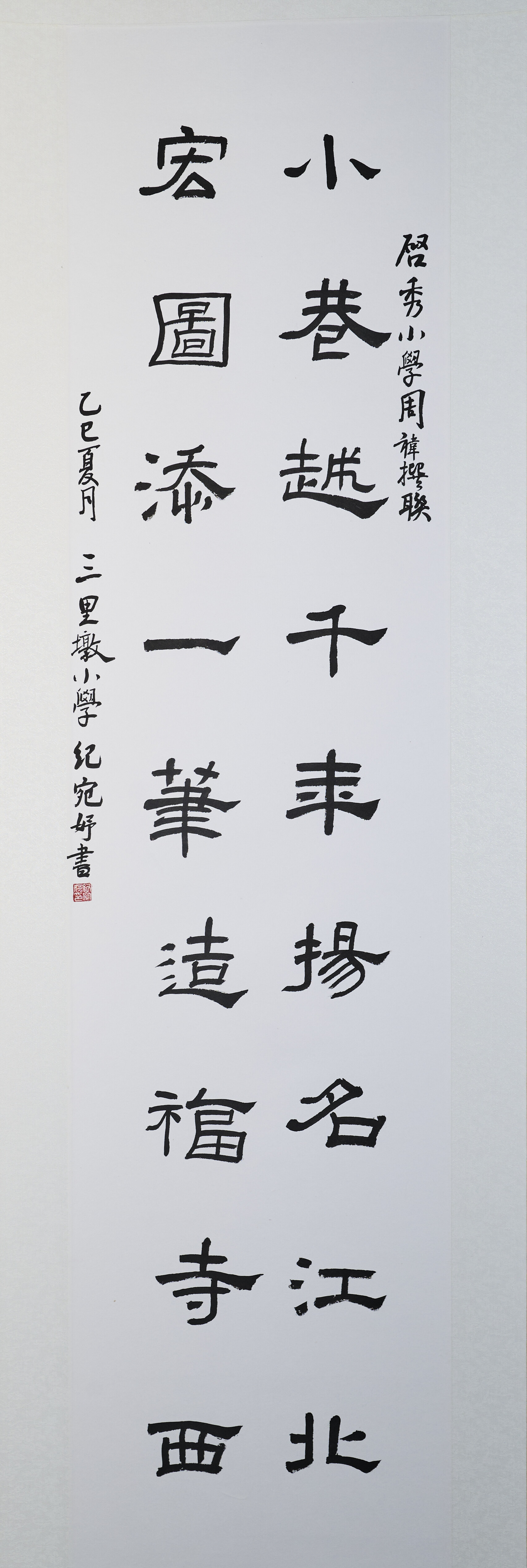

“小巷越千年,扬名江北;宏图添一笔,造福寺西。”“嘉树成荫遮古巷;瑞云献彩绕名街。”“青砖绿瓦千秋媚;海韵江风万古承。”走进南关帝庙明清住宅群鸳鸯厅,古朴的四合小院里,一副副楹联书法作品依次悬挂于廊檐下、厅堂间。作品主题鲜明、形式多样,有楷书、行书、隶书、篆书等,思想性、艺术性、趣味性俱佳。“笔力遒劲、风格各异,读起来朗朗上口、唇齿留香。”市民徐先生带孩子前来参观,直呼“大饱眼福”。

去年起,崇川区委、区政府启动“点亮寺西”工程,旨在为市民和游客呈现一个“守得住乡愁、玩得出花样”的历史文化街区。今年3月,区教体局围绕寺街西南营古街区主题组织开展校园征联活动,共收到区内小学三至六年级学生的1200多件作品,成联组、对句组各评选出特等奖15个、一等奖30个和二等奖45个。此次作品展展出成联组的特等奖和一等奖作品。

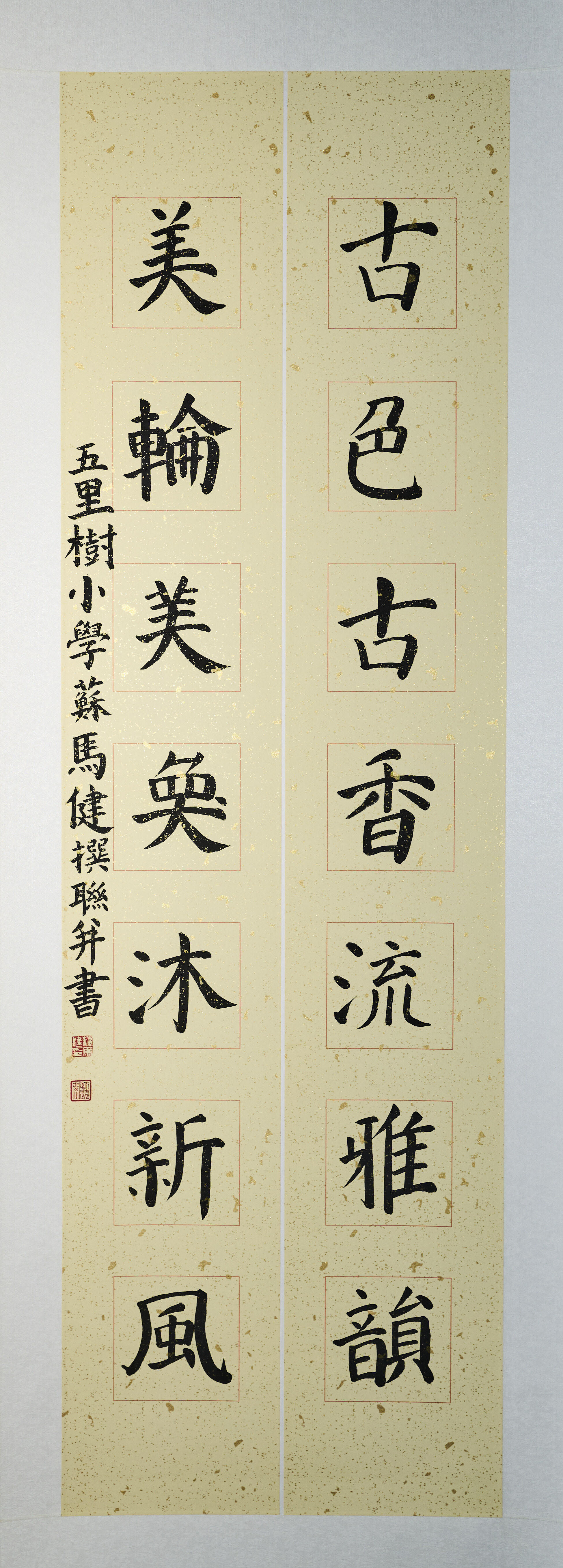

“古色古香流雅韵;美轮美奂沐新风。”五里树小学学生苏马健的这副楹联,获得了成联组特等奖。“我是土生土长的南通娃,小时候常跟着爸爸妈妈到古街区附近玩儿。”创作时,寺街斑驳的墙壁、西南营的青石板路以及天宁寺的飞檐翘角,不时在他的脑海浮现,在他看来,“这些意象,是岁月沉淀的‘古色古香’。而如今街区里的新改造,又让传统焕发出‘新风’。”

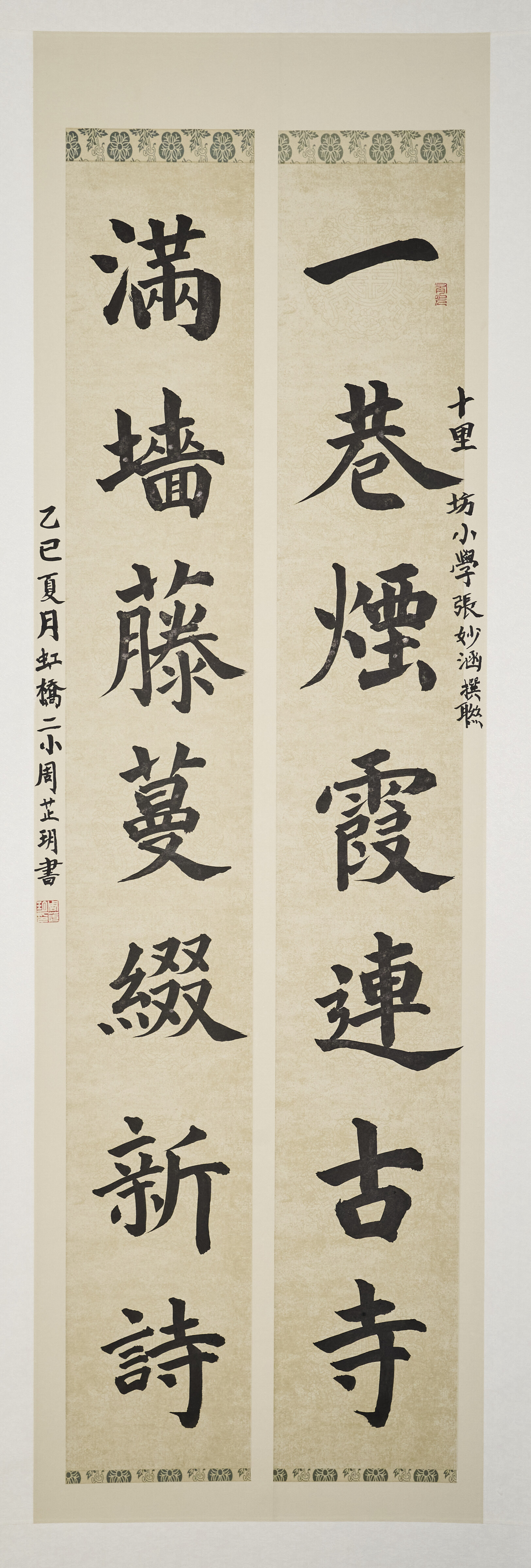

此次展览还创新采用“学生创作学生写”的方式,由区少年宫组织擅长书法的学生亲笔书写,实现了楹联习俗与书法艺术的珠联璧合。“前后写了十几稿,一遍遍调整笔画的粗细、结构的疏密,终于有了满意的作品。”打磨一周左右,虹桥二小学生周芷玥完成了“一巷烟霞连古寺;满墙藤蔓缀新诗”的书写,她说,书写的过程,也是和历史当代对话的过程,“初读还觉得有些拗口,慢慢地才体会到其中的韵味。”

翰墨飘香 联花朵朵向阳开

“此次作品的质量多为上乘。小作者们熟练运用对仗、双关、顶针、规则重字等写作技巧,描绘出一幅幅清幽淡远的寺西生活长卷,讴歌了悠久的历史和灿烂的文化,也赞美了保护性开发历史文化街区的决策部署,可谓各有巧思、亮点纷呈。”崇川区教体局基教科科长蔡娟表示,作品展体现了学生不俗的文采和较为深厚的学养,是区内各校深耕楹联教育结出的累累硕果。

漫步城南小学,宛若置身“大观园”——教学楼前的楹联谈古论今,彰显儒雅风范;长廊里的对联琳琅满目,饱含童真童趣;食堂里,“一粥一饭当思来之不易”的吟咏声不绝于耳;课堂上,“家事国事天下事事事关心”的品读声清晰可闻……面积不大的校园里,每一面墙壁、每一根柱子、每一处角落,都散发着浓郁的文化气息。

“从2017年起,我们把楹联教育纳入课程体系,作为特色课程重点打造。”城南小学校长成海滨介绍,学校将楹联与德育融合,围绕“孝当先”“勤为本”等主题,引导学生收集并吟诵积累对联;定期邀请专家来校授课,提高师生诵读、鉴赏、创作楹联的能力。此外,学校还成立了楹联特色班和云泉诗联社,“云泉诗联社的微信群里更是济济一堂,大家每日在群里吟诗作对、赏词析句,热闹得很!不少其他学校的学生也慕名加入了进来。”

一枝独放不是春,万紫千红春满园。不只城南小学,区内多所学校楹联教育花开正艳,通师一附、实验小学积极开展校内征联活动;五山小学、天生港小学精心打造环境育人课程;崇川小学、北城小学推动楹联向多学科渗透……“学生在丰富多彩的课程和活动中展示创联水平、提升审美情趣,让楹联文化‘随风潜入夜,润物细无声’。”区教体局副局长管小冬表示。

薪火相传 联苑桃李满园春

“这首诗颈联中的‘浮云’对‘落日’,寄托了诗人依依惜别之情。大家说一说,还有哪些送别的常用意象?”《送友人》的赏析课上,五里树小学教师程月红提出了问题。“这首诗的后两句‘护田’‘排闼’对仗工整,哪位同学能换个动词放进去试试看?”学习《书湖阴先生壁》一诗,天生港小学教师周佳丽加入了“换词对句”小游戏。当天正值崇川区第三届诗词楹联教育研讨活动,各校教师代表听课评课,探讨如何把诗词楹联融入日常教学中。

程月红、周佳丽都是崇川区诗词楹联教育讲师团成员。在各校楹联社团方兴未艾的基础上,区教体局遴选20所学校31名热爱中华优秀传统文化、具备较深诗词楹联底蕴的骨干教师,定期开展业务培训、教学研讨、师生征联、作品展览等活动,促进教师专业成长,激发学生学联兴趣。

“楹联看似篇幅短小,实际上,要写好非常不易,需要大量阅读作为基础。”讲师团团长陶建锋认为,只有让学生感受到汉语博大精深的魅力,才能吸引他们。为此,团队编写了全省第一本完全以古音平水韵为基础的小学楹联知识讲义《紫琅联韵》,打通了学生学习诗词楹联的语音障碍,“让学生从简单的一字对、二字对开始,眼里看着,嘴上念着,潜移默化地爱上楹联。”

阳光和煦,雨露滋养,联苑迎来了桃李芬芳。截至目前,崇川区一大批学生作品在中央电视台春联征集活动、长三角高铁环线征联大赛、南通地铁征联活动等各级各类比赛活动中获奖展出已累计数百人次。以启秀小学为例,自去年起开展楹联教育以来,已有12名学生斩获长三角高铁环线征联大赛“新苗奖”,学校的演出、研学、实践活动中也活跃着“小小楹联家”的身影。

“作为一种独特的文学形式,楹联对学生语文素养的发展、人文底蕴的积淀、道德修养的提升。文化自信的树立有着非常重要的作用。”崇川区教体局局长陆红兵表示,将继续加大楹联教育推广力度,让更多孩子了解楹联、喜爱楹联、创作楹联,让国粹文化在青少年中薪火相传。

短评:让楹联教育深入“童”心关键要激发兴趣

近年来,作为中华优秀传统文化的重要组成部分,楹联逐步走进了中小学课堂,成为现代语文教学的有益补充。与此同时,老师怎么教、学生怎么学、如何避免流于形式等问题,也摆在了面前。

传统的蒙学教育中,大量的偶句背诵、对仗训练以及诗词对联名篇的学习,为楹联教育提供了有效的解决方案。据此,全国多地多校相继推出了各具特色的育人方案:山东东营有学校修建楹联墙,墙上刻绘了全副的《楹联歌》,成为学生研读的好去处;北京丰台把楹联教育渗入课堂肌理:课前诵楹联,课上演楹联,课后评语用楹联;江苏太仓编排“疯狂古诗操”,30首古诗串联,配上节奏感强的音乐,边大声背诵边做韵律操……

不难发现,种种妙招异曲同工,都是将重复枯燥的记诵、书写加以“包装”,激发学生兴趣的同时实现育人目的。崇川区实践的可贵之处也恰恰在此,通过“环境+课程+活动”相结合,把楹联用“看、读、唱、讲、品、书、画”等多种艺术形式呈现,培养“腹有诗书气自华”的师生群体。

当然,楹联教育更在课堂、学校之外。家中有婚丧嫁娶,可留心观察不同对联各自的特点;外出参观游玩,可了解那里的对联如何融入名胜古迹等,真正让楹联文化走进日常、深入“童”心。