卖鱼湾的文人雅集与诗书韵事 | 南通发布

嘉庆初年的一个中秋月圆之夜,在卖鱼湾这片充满诗意的土地上,石港听渔馆内张灯结彩,诗酒唱和与馆内丝竹管弦之声交织,主人陈十村正摆下文会雅宴。吴退庵、阎啸月、陈逸斋、葛野航、周菊泉、曾鲁之等当地诸贤雅士,集于听渔馆赏中秋月集古,吟月弄墨,共同开启了这场文化盛宴。邑人冯云鹏在《扫红亭吟稿》中生动地描绘了这一盛况。

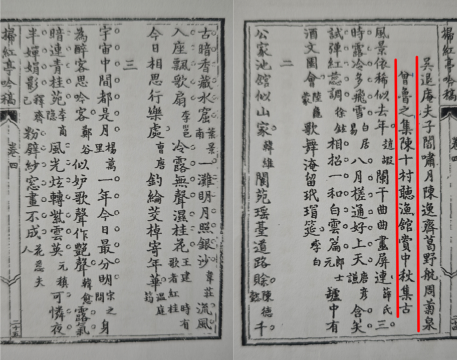

冯云鹏著《扫红亭吟稿》卷四记载的陈十村听渔馆集古

冯云鹏坐在窗边,看着烛光映照下陈十村等人侃侃而谈的侧影,思绪却飘回了嘉庆元年(1796),冯云鹏初至石港,适逢元宵灯市,其景繁华鼎盛,令人沉醉流连。后有诗云:“元年来石渚,恰逢灯市头,东隅出灯伞,南隅出灯球,北隅多杂剧,队队银花浮,西隅花篮巧,百样穷雕搜,中市火树从。”石港古镇的文化星河璀璨夺目,特别是明正德十四年后,两淮盐运通州分司移驻古镇石港,雍正年间石港盐法察院被设为正五品衙门,这片“凤凰宝地”一跃成为淮南盐务中枢。盐商的财富积累催生了石港古镇文化的发展,藏书楼、戏台、书院如雨后春笋般涌现。乾嘉时期,文人墨客穿梭于听鱼馆的月色、读画楼的云烟、翠云楼的书卷,在逡巡园的苔痕上编织出一张光华流转的文化星图。“文正书院”更成为培养科举人才的摇篮。一场震撼人心的文化觉醒,在盐业的繁荣中悄然拉开序幕。

陈十村听渔馆赏中秋月集古

冯云鹏本人,这位1765年生于通州,号晏海,增贡生,便是被这繁荣吸引,长期寓居石港场。爱昆曲,喜篆隶。尤擅长金石考据,他的《金石索》为两宋以来文物考古重要专著,著有《扫红亭吟稿》、《红雪词》等。此后,《扫红亭吟稿》中记录了大量当地文人雅集、相互唱和的诗作,《卖鱼湾怀古》《文正书院碑成赋二十韵》等作品记录了藏在时光深处的文化记忆。

“冯兄?”陈十村的呼唤将冯云鹏思绪拉回现实。陈十村,这位听渔馆的主人,石港乃至通州著名的文人。根据光绪《通州直隶州志》记载:“听渔馆,在石港场,陈邦栋筑,垒土为小山,植梧柳杂以时卉,短篱绕之,极水乡幽致。”陈邦栋,1745年至1812年在世,清石港场人,号十村,太学生,石港樵珊昆曲社主。工诗词,著有《十村诗钞》、《古香堂诗集》。陈十村性格质朴,言行有古人老成稳重的风范,热衷诗学,一生钻研诗歌,晚年营造雅致居所,在鱼湾附近修建“听渔馆”,堆土成小山,种植多种花木,四周环绕篱笆,院内绿荫浓密,通过以诗会友,兼具文人雅趣与隐士情怀,诗名远扬。十村自幼提笔,刻苦吟诗,并从兄长陈乃人处习得论诗的方法和心得。

陈十村的兄长名叫陈邦材,号乃人,绩学早世。生平工诗,著有《乃人诗集》、《十尺楼诗钞》。他年少时父亲去世,勤奋读书,一边侍奉母亲,一边还要教导年幼的弟弟十村。平时和他以诗文饮酒交往的,只有周景昌、苏雨山等几个人而已。二十五岁时,因为过度劳累而吐血去世。在他的书房尝显斋墙壁上,写着:“不媿儒生是索居,席门何必拥高车。愿将终日看人眼,一对平生未见书。”生病时手里还拿着书,诵读不停,他的志趣影响了弟弟陈邦栋的一生。

乾隆三十五年(1770),陈十村与石港文正书院讲席吴退庵、张曾虔(蠡秋)等三十余人在听渔馆组建石港“樵珊(昆)曲社”,标志着石港第一个演出团体成立。剧社组织演出、邀友人观戏、见戏班辞鄙调讹,帮助艺人改编台本,并创作新剧。樵珊昆曲社不但活跃在庙会期,还与南京、扬州、桐城等地昆曲戏友广为交游。他们互相取长补短,共同排演过《青溪笑》、《一斛珠》等曲目。

老陈的朋友圈也很广,樵珊(昆)曲社的成立,与桐城廪生张曾虔的参与密不可分,张曾虔出身名门望族,曾在石港任文正书院讲席,又与陈氏同龄,自然成了听渔馆常客,《青溪笑》就是他所著,这部杂剧集,描写秦淮歌妓生活,语言通俗易懂,生动活泼,观众百听不厌。嘉庆九年(1804)十一月初一,丹桂飘香的秋暮时分,听渔馆内丝竹盈耳,樵珊(昆)曲社为如皋掘港诗人江片石贺六十生辰,演《一斛珠》传奇贺寿。陈十村去世后的道光初年,后人重新结成松散的昆曲社,前后活动近50年之久,为石港古镇戏曲之乡奠定了基础。

陈十村与冯云鹏交集颇深,无论是诗书雅集,还是陈十村长子结婚、大嫂去世,冯云鹏从未缺集。冯云鹏在长期的漂泊与辗转中,积累了丰富的情感和生活阅历,于嘉庆十二年前后创作了《红雪词》,在当时得到了众多名家的关注和赞誉,青浦进士许宝善、通州诗人李懿曾等为之作序,赵怀玉、曹星谷、孔昭虔、胡长龄、李芳梅、袁枚等名家为之题词,这使得《红雪词》在清代词坛上引起了一定的关注和影响。值得一提的是,陈十村虽非著名诗人,但他为《红雪词》的题辞堪称一件精雕细琢的艺术品:

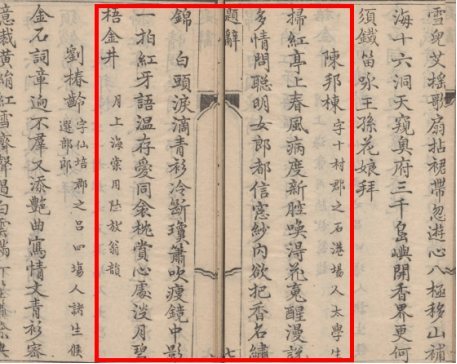

扫红亭上春风病,度新腔、唤得花魂醒。漫说多情,问聪明、女郎都信。窗纱内,欲把香名绣锦。

白头泪滴青衫冷,断琼箫、吹瘦镜中影。一拍红牙,语温存、爱同衾枕。赏心处,浅月碧梧金井。

陈十村为《红雪词》题辞

这首词以一位深闺才女的视角,借暮春之景,抒发浓烈刻骨的相思之情,是步陆游某首《月上海棠》词的韵脚而作,这是陈十村深厚文化底蕴的一次精彩亮相,他的博学多才、文采斐然,足以跻身于优秀文学批评家和古文家的行列,绝非等闲之辈。毫不逊色于他的另一好友,文正书院主讲、常州大学者赵怀玉。

在陈十村的晚年,嘉庆十二年(1807),常州大学者赵怀玉来主文正书院,一讲就是五年,培养了众多学子。翻阅赵怀玉《亦有生斋集》,1807年后在通州石港及如皋等地与地方文人均有交游。嘉庆十二年四月,赵怀玉刚到石港,陈十村便招饮于听渔馆,吟诗作对,让书院及听渔馆蓬荜生辉。 赵怀玉在石港几乎陪陈十村走完了诗酒风雅的一生。

在石港,陈乃人、陈十村与周景昌并擅文名。陈氏有十尺楼、听渔馆等,与周氏逡巡园、读画楼、罗仙园并称名胜,诗酒唱酬无虚日,陈氏及周氏先后以石渚词人闻名于时。据传,听渔馆在石港西河边接官亭不远处,又说在镇南郊处。

周景昌在听渔馆以一首“桃花春水送鸣榔,地隔红尘置小堂。林鸟导人知出入,溪云过眼验行藏。客多白发怜幽草,天关青山驻夕阳。二十年来杨柳岸,烟蓑雨笠咏沧浪。”分享了听渔馆宁静雅致生活。桃花盛开,春水荡漾,还能听到远处传来的打鱼声。杨柳依依,岸上烟雨朦胧,渔人披着蓑衣,戴着斗笠,唱着歌,享受着宁静的生活。

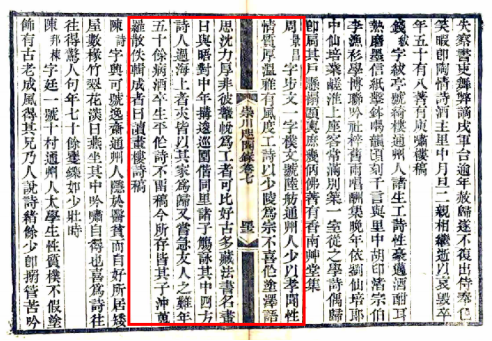

再来说说周景昌逡巡园,光绪《通州直隶州志》有载:“逡巡园,在石港场,周景昌筑,有读画楼。”周景昌,清石港场人,号陆舫。少年时以孝顺闻名,性格朴实敦厚,温和文雅有风度。擅长写诗,以杜甫为宗,不喜浮华辞藻,风格深沉有力。喜好古物,收藏大量书法名画,每日观赏品味。中年时建一座园林为“逡巡园”,与同乡文人饮酒赋诗于此,并与陈邦材、邦栋兄弟并事吟讽。各地诗人途经通州石港,皆以他家为聚会之所。他是一个重情重义之人,经常为友人排忧解难。其逡巡园成为文人雅集中心,尽显文人风骨与林下之风。五十余岁时,因饮酒过度病逝。他的儿子周冲在“逡巡园”的西边建造了另一座园林,取名“罗仙园”,“罗仙园”、“逡巡园”和陈氏的楼馆一同成为了文人墨客饮酒赋诗的胜地。周景昌生前写诗不喜存稿,后由其儿子周冲搜集散佚之作编成《读画楼诗集》,又在周氏族人周菊泉的整理抄录下,后选入《淮海英灵集》。

道光《崇川咫闻录》卷七记载的周景昌

冯云鹏与周景昌情谊深厚、相交莫逆,冯氏于《读画楼与同人夜话》中写道:“周公才美且多能,读画楼开夜所澄。晹好同心人聚首,绿梅花下啜春水”,这首诗,是一场文人雅集逡巡园读画楼的场景,在周景昌读画楼清夜楼台上,各路知己品茶作诗,才情与自然意趣不可言表。冯云鹏与周氏族人周菊泉的关系也不一般,常结伴同游如皋等地,两人还曾于如皋“别离庙”,同赋《别离庙感怀》六首。

周景昌的另一位儿子周学彭,同样是一位令人敬仰的人物。他热心公益,清道光《崇川咫闻录》记载:“卖鱼湾,宋文丞相渡海处,周景昌子学彭建渡海亭”。他的善举得到了掘港著名诗人江片石的赞美,曾赋诗一首,“卖鱼湾口倚空船,闻说文山自昔经。万古天难前事问,一隅地借此公灵。鲸波依旧环堤白,鬼火寒宵出竹青。谁道疏烟零雨外,更含惆怅对孤亭”,诗中不仅是对周学彭的褒扬,更是对文天祥卖鱼湾历史的追思。

范曾六世祖范崇简与周氏也有交集。他是乾隆56年诸生,范氏诗文世家第7代诗人,能书,能画,能诗。“螺径绣苍苔,虚檐蔽古木。昼静不见人,鸟向堂中宿。”“残月下高树,欲向水中捉。掬水月不生,月落人方觉。”他们曾在逡巡园诗酒流连,吟就八章雅韵。范崇简的诗文描写细腻,为人淳朴高旷,而不好习举子业。

然而,命运无常。又是一个嘉庆中秋夜,冷雨敲窗,周景昌在残月缺光下阖目,团圆之光与思念之影交织。由于周景昌过度饮酒,半年前患上了吞咽困难、伴有疼痛的疾病,在中秋节戌时初刻去世。得知消息后,众人第一时间赶到,悲痛油然而生,冯云鹏独坐于丹青寂寥的读画楼,眼前恍若浮现出周景昌临终时的遗容,他蘸着泪墨写道:

漆灯不照土筵席,赌墅墓残竹林蚀。

后今佳节罢欢娱,中秋月是伤心色。

读画楼高勿夜啼,恐惊神鬼添悲抑。

手泽琳琅会付枣,自有芳名江南北。

我把长歌代痛哭,欲饰词章气转塞。

这饱含着对好友的深切怀念,也为古镇的这段文化传奇增添了一抹悲壮的色彩。

卖鱼湾的文人雅集,是石港古镇文化史上一颗璀璨的明珠,它见证了那个时代文人对诗词、对生活的热爱与追求。在时光的流转中,文化记忆依然熠熠生辉,传承着古镇独特的文化底蕴。

参考资料:光绪《通州直隶州志》、道光《崇川咫闻录》、冯云鹏著《红雪词》、冯云鹏著《扫红亭吟稿》、张荣生《南通盐业志》。

(作者简介:陈新华,通州石港人,2001年参军入伍。南通江海文化研究会会员、通州区历史文化研究会会员、通州区作家协会会员。)