南通开发区抗战胜利八十周年史料展背后的故事——方汉奇教授与南通报纸收藏家的忘年交 | 南通发布

“这是一份1937年7月9日的《世界晚报》,报道的是卢沟桥事变有关新闻。”“这份画报报道了日军侵略南通随军记者拍摄的一组图片。”……

14日,酷热来袭。但南通开发区能达报刊收藏馆举办的南通开发区抗战胜利八十周年史料展仍吸引不少市民前来参观,不时低声交流。作为史料展的提供者,我市知名报纸收藏家王宴也向市民介绍着展出的170余件罕见抗战史料。

“从7月1日开展以来,已有数百位参观者。其中有居民、爱心协会志愿者、南通大学学生,甚至抗战烈士的后人组团前来。”已经养成良好收藏习惯的王宴,会让每位前来观展的市民签名留念。

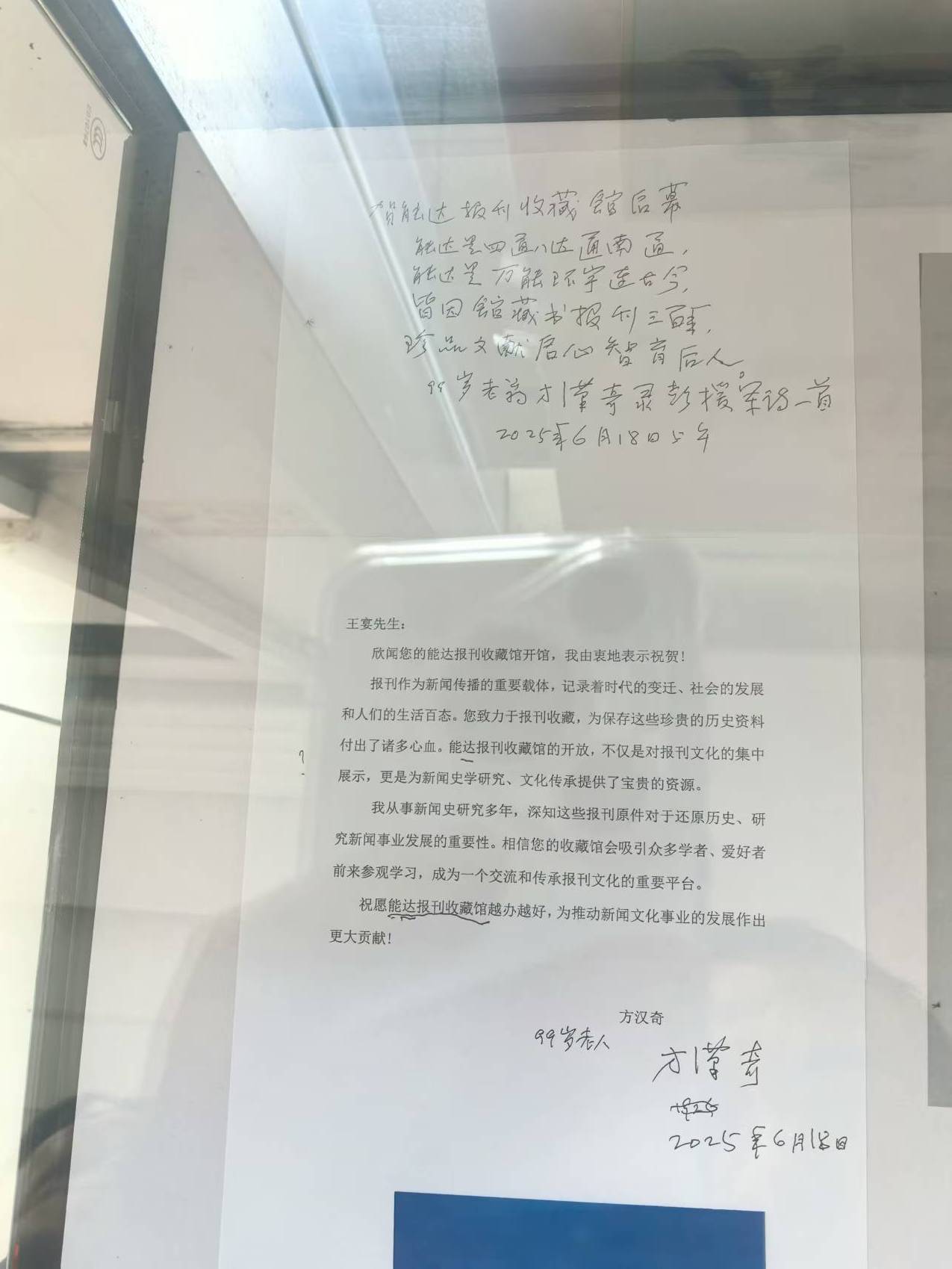

在参观抗战史料的同时,展览序幕处,由99岁高龄的中国新闻史学泰斗、中国人民大学新闻学院荣誉一级教授方汉奇亲笔撰写的和诗与签名贺信尤为显眼,由此揭开一段跨越二十余载的学术情缘与收藏佳话。

初涉收藏 泰斗指点迷津

出生于1975年的王宴,从小就喜欢读书看报,从初中开始就养成收藏报纸的爱好。“当时由于家里条件不好,看报也不是那么容易,获得一份报纸除了看了又看,我总是把它收藏好。”

一来二去,王宴慢慢开始涉足报纸收藏领域,到了1998年,他已经在南通报纸收藏界小有名气,还加入了南通集报协会。“那个时候,报纸已经比较流行了,种类非常多,真要全部收藏,几乎不可能,得有自己的特色。”

但囿于眼界,王宴不知道未来的收藏方向。“用现在流行的网络语言就是找不到适合自己的赛道。”在当时的报纸收藏界,以与像方汉奇这样的业界泰斗有书信往来为荣,当时还是小年轻的王宴通过他人,要到方汉奇的通信方式。

“也是犹豫再三,才鼓足勇气写的信,毕竟当时方老是我们新闻史学和报纸收藏界最顶尖的专家学者了,每天除了工作,肯定也要处理很多信件的。”王宴笑着介绍说,自己当时已经做好心理准备了,一次不行就两次,两次不行就三次。

信是1998年10月初寄出的,信里除了向方老自报家门外,王宴也透露了自己的苦恼,希望方汉奇能为其指点一二。“10天后,我还在考虑是否要再写一封信的时候,方老的回信来了,当时我既吃惊又感动,以当时的邮递速度,基本方老是一收到信,就给我回信了。”

在信里,方老不但对王宴的收藏予以肯定,还鼓励他说,报纸是“散装的百科全书”,收集报纸更重要的是通过报纸学习知识。此外,方老还与王宴探讨了剪报、固定时间段报纸收藏等问题。“这也让我眼前一亮,人的精力、财力是有限的,大而全不如小而精。”

于是通过这次书信交流,王宴决定收集中华人民共和国成立前的老报纸,由此二十多年来收集的2万多种报纸,光新中国成立前就达2000多个品种,这也为此次史料展打下坚实基础。

往来信笺 支撑前进脚步

1998年的第一封信开始,此后十余年间,方汉奇与王宴这个“小友”之间的书信一直没有间断,而内容也从收藏扩展到更宽泛的领域。

“当时还流行贺年卡,每到年底,我就会寄一封贺年卡过去,向方老致以新年的问候,而方老也总是会回赠一封。”王宴回忆说,特别是有一年,方老寄赠了携夫人在美国时拍的照片,并题字签名,聊以问候。“方老这么忙,还记得给我寄赠值得纪念的照片,这让我很感动,也促使我更好地做好报纸收藏工作。”

在这10多年的时间里,王宴对老报纸的收藏也是如痴如狂。“老报纸的收藏不但可以有时间段的方式,也可以根据主题不同,收集相同主题的不同报纸。”在史料展向市民介绍史料的闲暇时间,王宴整理着自己30多年来的心血。“像这个‘南通解放’的主题,我就收集了不少报纸。”

据王宴介绍,这些年,他已经收藏了近40份刊登南通解放相关新闻的专题老报纸,在头版显著位置报道“南通解放”的就有《人民日报》《新华日报》《群众日报》《冀南日报》《东北日报》《胶东日报》等多份国家、省级重要报刊。其中,《新华日报》华中版于1949年2月6日较早刊登这一新闻,并在主体文章外,专门配发了一段“南通介绍”,类似于现在的“新闻链接”。《东北日报》除了刊登消息稿外,还配上地图,清晰展示了南通的地理位置,并将海安、如皋、唐家闸、海门、启东、狼山等重点区域均在地图上进行了标注。

而为了能够得到更多这样的报纸,多年来,他翻阅各类收藏杂志、收藏类专业网站,并通过写信、网购、置换等多种方式,与全国各地的老报纸收藏家联系,几经转手,最终才能得偿所愿,由此付出的心血和费用非常大。其间,方老也会为王宴的展览寄赠自己的书法作品,以资鼓励和祝贺。

“这么多年,花销确实很大。但每每想到方老对我的谆谆教诲,我就又有坚持下去的动力,收获也很大。”王宴说。

肯定坚守 寄语守护力量

近年来,由于方老年岁渐增,王宴不忍再过多打扰,逐渐联系少了,但在内心,他仍一直坚守着方老所指的方向。

直到今年初,南通开发区想举办一次纪念抗战胜利八十周年的展览,找到王宴,希望他能够鼎力支持。“这是件大事儿,让更多人知道抗战的艰辛和意义,我肯定是要参与的。”

接下来的时间里,王宴全身心投入到策展中,从主题设置到资料收集、地点选择到史料摆布,他都参与其中。直到5月下旬,看着自己参与、凝聚开发区各个部门和街道社区工作人员心血的史料展已经初见端倪,王宴又萌生了一个念头:和方老再联系上,为能达报刊收藏馆开馆和此次展览增添一个“重量级”嘉宾。

于是,他通过圈内好友,向方汉奇发出诚挚的邀请,希望方老能够赠字。5月26日发出的邀请,6月20日王宴收到了回信。信封里不但有方老书写的和诗一首,还有他亲笔签名的贺信。

在信里,方老亲切地表示,报刊作为新闻传播的重要载体,记录着时代的变迁、社会的发展和人们的生活百态,充分肯定王宴致力于报刊收藏,为保存这些珍贵的历史资料所付出的诸多心血,认为能达报刊收藏馆的开放,不仅是对报刊文化的集中展示,更是为新闻史学研究、文化传承提供了宝贵的资源。贺信最后,他祝愿能达报刊收藏馆越办越好,为推动新闻文化事业的发展作出更大贡献。

“收到信后,我也很激动,方老已经99岁高龄,仍心系新闻史料保存,其亲笔贺信不仅是对展览的祝贺,更是对我长期坚守的莫大肯定。”王宴将这封书信放大装裱,摆放在展览最显眼的位置。

“这段始于求教、成于坚持、显于展览的‘纸短情长’,不仅是一段感人的忘年交,更是学术精神薪火相传、民间力量守护历史记忆的生动写照。”与王宴多有交流的《杭州日报》退休资深记者、中国现代集报活动开创人之一的楼时伟得知此事,也连连点赞。