抗战记忆 | “铁笔战士”创作传奇《三冬图》 | 南通发布

《三冬图》是南通日报的前身《江海报》誊写员、新四军“铁笔战士”毛哲民创作的四开六重套色钢板油印宣传画。在苏中油印宣传画中,它是印张最大、套色最多的作品,同时也是一幅有传奇经历、取得意想不到战斗效果的油印精品。

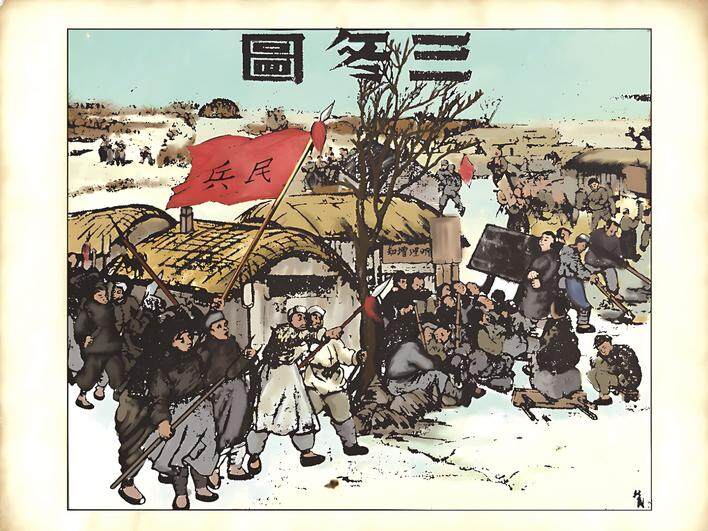

上:修复后的《三冬图》,作者毛哲民,修复张建。

南通日报技术人员近日成功修复了80多年前在抗战烽火中诞生的大型套色宣传画《三冬图》。

《三冬图》又叫《冬至图》,取材于1942年冬至。当时,《江海报》所在的苏中抗日根据地处于敌人“扫荡”“清乡”的环境中。在频繁战斗中,《三冬图》的原先彩色版本已经丢失,仅存黑白版。

为了纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为了缅怀《江海报》的新闻老战士,依据南通市党史办《江海奔腾》《江海号角》《江海战歌》和文史学者张贵驰《苏中战地文化》所提供的线索,借鉴年画套色传统和现代电脑技术,对《三冬图》进行了以恢复色彩为重点的修复。

技术人员修复《三冬图》的同时,记者也对《三冬图》传奇故事进行了寻访。

克服重重困难完成任务

《三冬图》取材于当时“三冬运动”。

1942年冬到1943年春,苏中抗日根据地开展了“冬防、冬学、冬耕”为内容的“三冬运动”。

冬防,就是广泛组织、训练民兵和自卫队,扩大人民武装组织和提高军政素质。冬学,就是运用识字教学的形式,提高群众的文化知识和政治觉悟。冬耕,就是立足于发展生产,使根据地经济达到自给自足水平。

当时,通如海启所在的苏中四分区物资困难,各种文件、图书、表册都要用油印方式来印刷,就连宣传画也靠油印。尽管如此,由于油印宣传画是对群众宣传教育和对敌政治攻势的好工具,苏中第四地委宣传部要求《江海报》要多创作宣传画、要精美一些。

那时正是新年春节,《江海报》技术部油印组创作了八开《抗战八仙》《闹元宵》等民族传统形式的宣传画,深受群众欢迎。《江海报》再接再厉,又创作了更大型的宣传画《三冬图》。

《三冬图》主创毛哲民曾经在《江海奔腾》中回忆了当年的峥嵘岁月。受限于当时的技术条件,他先用两张八开蜡纸分别刻印,再通过拼版,最终形成了四开印张。

画面采用三角构图,分别由三组人物群像组成:左侧高举红旗、红缨枪的人群正是民兵训练“冬防”;右侧偏下,“明理增知”的牌子前,面向黑板者正在识字教学“冬学”;右侧偏上为冬耕。

整个作品构图严谨,人物形象刻画细致、生动、传神,套印色彩绚丽美观。

在抗日战争中,《江海报》是苏中第四地委的机关报。当时,受苏中四分区农协委托,江海报社的原班人马同时还出版一份面向农民的通俗报纸《江海大众》报。《三冬图》就是作为《江海大众》报的画页发行。

因油印技术的限制,《三冬图》大约只印刷400—500份,作品面世后很快一抢而空,远远不能满足群众需求。

敌人失算了

这幅油印宣传画引起了敌人的注意。根据南通革命历史文化选辑《江海号角》的记载,当时在敌工部门工作的同志反映,《三冬图》曾被敌人搜去送到上海,在一个展览会上展出。敌人在画旁配上文字蔑称:共产党新四军不顾人民死活,浪费了如此大量的人力物力来印刷这样精美的宣传画。

敌人算的是一笔印刷账,其底层逻辑来自印刷流程:印张对拼需要两张蜡纸,六套色就是用6种不同的颜色印6次,总共要用上12张蜡纸。在战争年代,蜡纸属于珍贵的战略物资,用12张蜡纸印宣传画,真是暴殄天物!

但是,事与愿违,上海市民听说有新四军的宣传画展出,争相前往观看。这以后,大概敌伪觉得这样的展出反而替新四军作了宣传,就把《三冬图》撤展了。

敌人的宣传和展览为什么会弄巧成拙呢?事实的力量起到了关键作用。《三冬图》反映了抗日根据地冬防、冬学、冬耕的日常生活。在距离日伪统治核心的南京与上海近在咫尺的地方,中国共产党领导的新四军抗日根据地已经扎根于江海大地。在抗日战争进入相持阶段的这一份坚守、坚持和坚韧,堪比面对日机大轰炸“我们在割稻子”的淡定和从容。

《江海报》技术部油印组还创作了《古今英雄忠义图》等宣传画,作品在深受群众欢迎的同时也在伪军中广为流传。其中一张五彩套色画关云长“身在曹营心在汉”,不少伪军看到后深受触动,有的弃暗投明,站到了我军这边。而敌工部门报告,曾经有一个据点的日本军官拿着《江海报》,把伪军的油印员大骂一顿。

流动的报社

创作并印刷《三冬图》时,江海报社位于海门东北六甲一带。苏中第四地委宣传部长兼东南县委书记洪泽经常到江海报社,直接指导江海报工作,并为江海报解决具体困难。

1942年冬的《江海报》是一个由精干团队组成的“流动的报社”:社长邵宇,总编辑樊发源,报社技术部负责人、印刷厂厂长兼党支部书记王舜华,《江海大众》报主编丘晓,《三冬图》主创毛哲民。

邵宇,辽宁东港人,我国著名战地记者。1936年参加革命,1942年冬担任《江海报》社长,他曾经以苏中抗战为背景创作了水墨画《火烧竹篱笆》。中华人民共和国成立后,邵宇长期担任《人民日报》美术组组长、人民美术出版社社长兼总编辑,1990年至1992年担任中国书法家协会主席。

樊发源,南通如东人。在抗日战争和解放战争期间两度担任《江海报》总编辑。中华人民共和国成立后,樊发源长期担任《新华日报》总编辑。印刷《三冬图》时,樊发源20出头,但由于周边许多同事更加年轻,他便被称为“老樊”。在《江海报》工作期间,樊发源一直以报社为家,吃住都在报社,随时准备待命。“老樊”的称呼和工作习惯贯穿了樊发源的整个职业生涯。

王舜华,上海人,被同事们称为“阿王”。王舜华是一位上海著名摄影家的儿子,有一副好歌喉。组织上安排他到《江海报》工作后,他从跟老樊学习刻蜡纸起步,很快就成了新四军的“油印大王”,并撰写了《怎样印油印》的小册子。中华人民共和国成立后,王舜华担任《中国青年报》文艺部主任,编辑了《为了六十一个阶级兄弟》,采写了《祖国忠贞九儿女》。

丘晓,上海人,《江海报》著名的多面手,采访、写稿、编辑、画画、唱歌、作曲、刻钢板样样在行。在战争年代,他采写过皖南事变、中原突围的专访,担任过第二野战军政治部文工团总团团长。中华人民共和国成立后,丘晓先后担任西南人民革命大学教研处长、党组成员,苏州大学政治学教授,成为新中国政治学研究和教育的奠基人。

《三冬图》的主创毛哲民,又叫“阿毛”,他来自浙江嘉兴桐乡一个书画俱佳的中医世家。在《江海报》工作期间,毛哲民钻研黑体宋体仿宋楷体美术体,什么字体都能刻,报头的刻印和锌板印出来的效果并无二致,被上级授予“铁笔战士”的荣誉称号。中华人民共和国成立后,毛哲民担任中国人民解放军福建前线广播电台总编辑、副台长。1957年,毛哲民曾经以当年的经历创作了油画《新四军油印工作者》,获得全军第二届美展一等奖;1982年,这幅作品以《油印老战士》为题收入《新四军征途书画选》。

江海报的印刷厂当时叫苏中四分区印务局。1945年,为了纪念邹韬奋先生,这个印务局被命名为韬奋印刷厂。在此次修复过程中,韬奋印刷厂负责人季长征详细介绍了油印及木刻拓印时代的套色印刷技术与工艺。