寻访抗战老兵 | 薛克仪:铁蹄践踏,唯有抗战是生路 | 南通发布

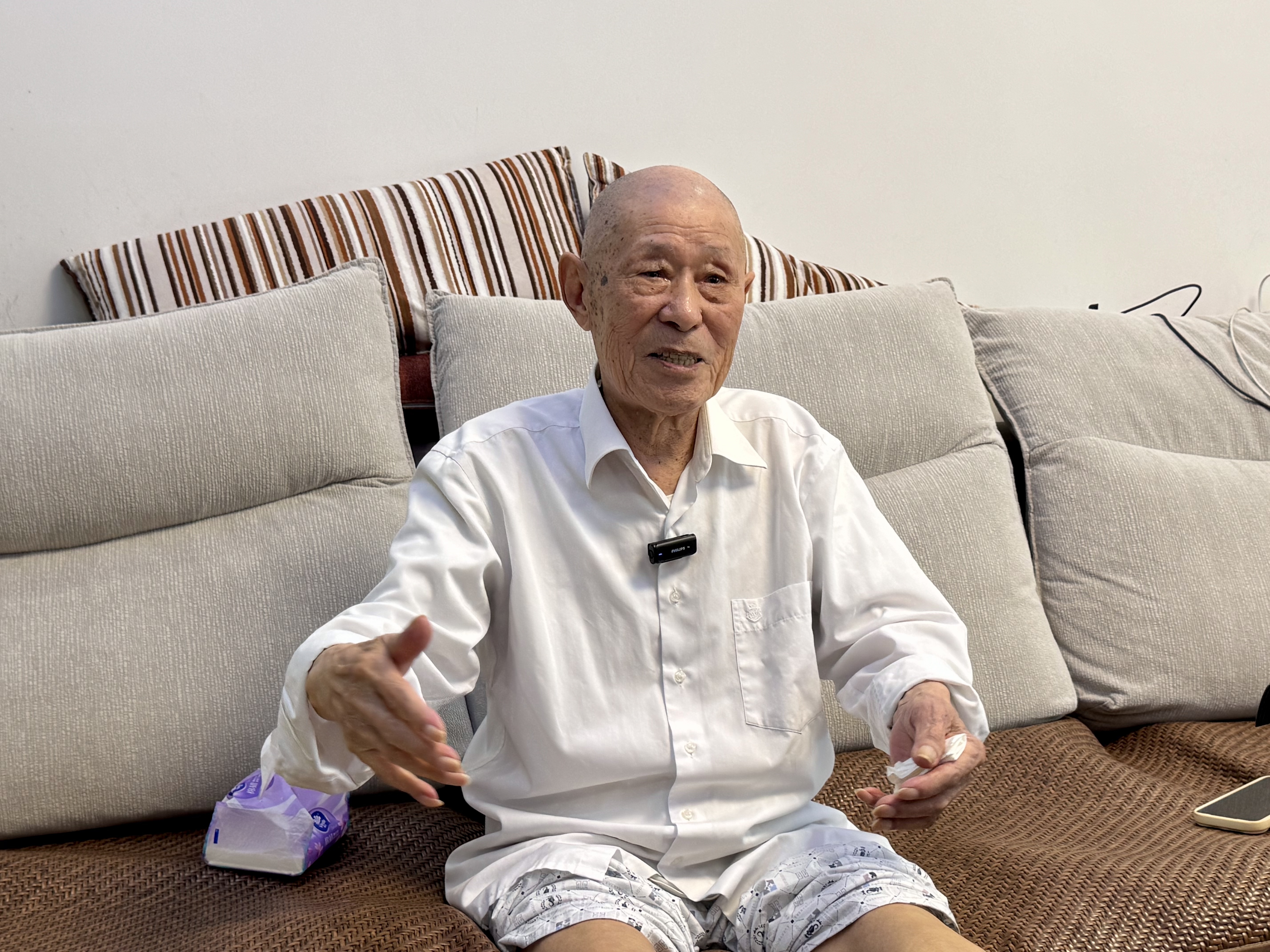

“那时候,生活极其艰难……”话音未落,96岁的薛克仪老人已经哽咽,泪水湿红了眼眶。近日,记者来到这位抗战老兵家中,一段尘封的童年苦难,伴随着对日寇侵略的痛恨,冲破时光的闸门汹涌而至。

1929年2月,薛克仪出生在如东一个贫苦农家。命运过早地露出狰狞面目:父亲早逝,一场大火烧尽家当。姐姐们被送去当童养媳,母亲带着他和哥哥改嫁。11岁那年,大水吞没了庄稼,年幼的薛克仪被迫与母亲走上了乞讨之路。整整3年,他们靠着要饭在生死线上挣扎。而日寇铁蹄下的烧杀抢掠暴行,更是在年幼的薛克仪心中烙下深深印记。

转机出现在1945年正月。新四军东进至如东一带,红色星火照亮了少年灰暗的生活。乡干部上门动员参军时,薛克仪没有丝毫犹豫。这个16岁的少年走出家门,从此踏上了烽火征程。

在东台三岔河练兵团历经5个月的训练后,薛克仪随部队投入了激烈的战斗,成为如东县警卫团的一名战士,在双甸、岔河一带的枪林弹雨中穿梭。“我们部队采取游击作战方针,瞅准时机,瞅准地方,打他个措手不及。”身材瘦小的薛克仪紧握步枪,潜行于复杂地形,在伏击日寇的战斗中展现出无畏的锋芒。

“只有抗日,才能得到太平!”抱着这样的坚定信念,薛克仪在战斗中从未退缩。在与汪伪“和平军”的激战中,薛克仪所在部队承担了攻打岔河的任务,战斗胶着数日。与此同时,新四军主力部队在陶勇、陈毅等将领指挥下,负责攻击如皋、丁堰等要地。薛克仪清晰地记得作战脉络:“我们就打岔河,打下岔河再转战丁堰。”在成功夺取如皋后,主力部队向南转移,薛克仪所在部队则撤至白蒲驻守。

战火的残酷并未结束。1946年解放战争中,在西亭战场上,一枚手榴弹在薛克仪身旁轰然炸响,飞溅的弹片深深嵌入他的胸部。带着伤痛,他跟随部队沿预定路线北撤,在洋口登上海船转移。3条载着伤员的海船,在缺医少药的困境中,于茫茫大海上漂泊了整整28天,才得以靠岸休整。伤愈归队后,薛克仪被编入主力部队,先后参加了掘港、李堡等关键战斗。担任补给员的他,在炮火中穿梭抢救战友时再次被弹片击中手腕,伤情比第一次更为严重,后被紧急送医手术。

1948年5月,在荣军管理局养伤期间,薛克仪光荣加入了中国共产党。南通解放时,他随部队入城。此后数十年,薛克仪留在南通这片浸染着战友热血的土地,从郊区人武部干事、市合作总社颜料部副经理,到市土产公司大码头仓库副主任、市土畜产进出口公司仓库副主任,辗转多个岗位,却始终低调。“我没有什么特殊的。”薛克仪说。

如今,老人胸口和手腕的伤痕依然清晰可见,如同岁月颁发的特殊勋章,无声诉说着那段烽火岁月。这是一个少年向死而生的选择,一名战士以身报国的见证,更是一位老兵刻进生命的忠诚。

铭记嘱托 不负未来

一次回首,两行热泪。当访谈伊始,96岁的薛克仪老同志讲述过去血与火交织的岁月时流下泪水,我的眼眶也不禁打湿。“我小时候,讨饭讨了3年。”颠沛流离的童年坚定了他保家卫国的决心,“吃了早饭就去参军,当兵抗日。”游击、伏击、渡海,双甸、白蒲、东台……一次次战斗,一座座城镇,他在战火中不断淬炼自己。

一支步枪,两次负伤,右胸中弹,右手残疾,哪怕“只能用药水洗洗”,他也没有退缩。薛老说:“我医好了,虽然东西不好拿,但我还能走。到处是敌人,我要回部队继续战斗。”句句朴素,字字铿锵,这是一代人的担当,更是千千万万革命者精神的辉光。生于盛世的我们,承载着革命前辈的希望,要铭记薛老的嘱托——“发扬抗战精神,把自己的事情做好。”我们要把这份精神接过来,化为信念、责任与担当,不负来路,不负未来。

(南通大学口述历史协会、“戎光汇星火”社会实践小分队成员 刘蜜儿)