罗家窑村的人字路换装史 | 南通发布

罗家窑村的人字路

作者:罗丽南

罗家窑村被一段人字形的路一分为三。人字路分岔处是罗家窑东西向的双桥。不知在哪一年,双桥中的一座突然沉入了运盐河的河底,从此双桥变成了单桥,但双桥的名字却沿用至今。

俯视罗家窑村,人字路如同老农夫的两条瘦瘦的“细腿”,在这个古老的村子里不知道站立了多少个寒暑冬夏。

1986年冬,还记得那一天飘着鹅毛大雪。天还没有亮,8岁的我哭丧着脸牵着奶奶的衣角,踩着人字路其中的一条“细腿”深一脚浅一脚地去赶早市。奶奶肩上挑着担子,一只箩筐里装着挑拣好的黑菜和菠菜,另外一只箩筐里装着胡萝卜和洋姜。风雪刮在脸上如刀割一样的疼。但一想到早点铺子里香喷喷的油条和咬上一口满嘴流汁的火饺,这点疼就变得可以忍受了。

奶奶一路唠叨:“你这孩子怎么这么犟,让你不要来,不要来,死活不听话。”

“哎呀!看着路走。坑洼多,有没有摔疼?快爬起来,拍拍身上的雪。”

旧日罗家窑。

好不容易走到了东市场,奶奶找了个好位置把菜蔬一一摆开。天渐渐亮了,菜市场变得热闹起来。我瑟瑟发抖,缩着脖子坐在小爬爬凳上,眼巴巴地盼着有人来买我们家的菜。因为只有把菜卖掉了才能有钱去买油条和火饺。坚持和等待是值得的,当朝阳喷薄而出的时候,奶奶已经卖掉了最后的一捆菠菜。我一下子弹跳了起来,奔向热气缭绕的早点铺……

暖洋洋的太阳让路上的雪化开了,回家的路变的泥泞不堪,奶奶不时停下脚步,把陷在泥坑里的我如拔萝卜一样拔出来……

上小学后,我每天踏着这两条“细腿”上学,放学。晴天尘土飞扬,雨天泥泞不堪。直到1996年的深秋,这条“细腿”再也无法承受日渐增多的车辆,多处塌陷。村民们怨声载道,反映到乡里。乡里的领导来视察了几次,最终决定拨款修路。但是拨下来的款子只够修半截路,余下的费用由每家分摊。两个月后,“细腿”好似套上了一条毛毛糙糙的裤子,材质差,做工粗糙。

于是,这条穿着毛糙裤子的腿在罗家窑村又站立了10年整。第10个年头,这条毛糙裤子已经变得补丁加补丁。路面上铺的黄沙、石子,在常年雨水的冲刷下所剩无几。一到下大雨,经常有骑着自行车的人连人带车栽倒在路上的水洼里。陷入烂泥坑里拔不出脚的小孩子哇哇大哭,路过的大人们笑着把他们一个个从坑里“拔”出来,提溜到相对平整的地方。

2006年初春,这条路终于再次换上新装。崭新的、闪着光芒的水泥路让整个罗家窑村也变得焕然一新。放眼望去,路两旁原本破旧的瓦房在不知不觉中已经被一栋栋小洋楼所替换。

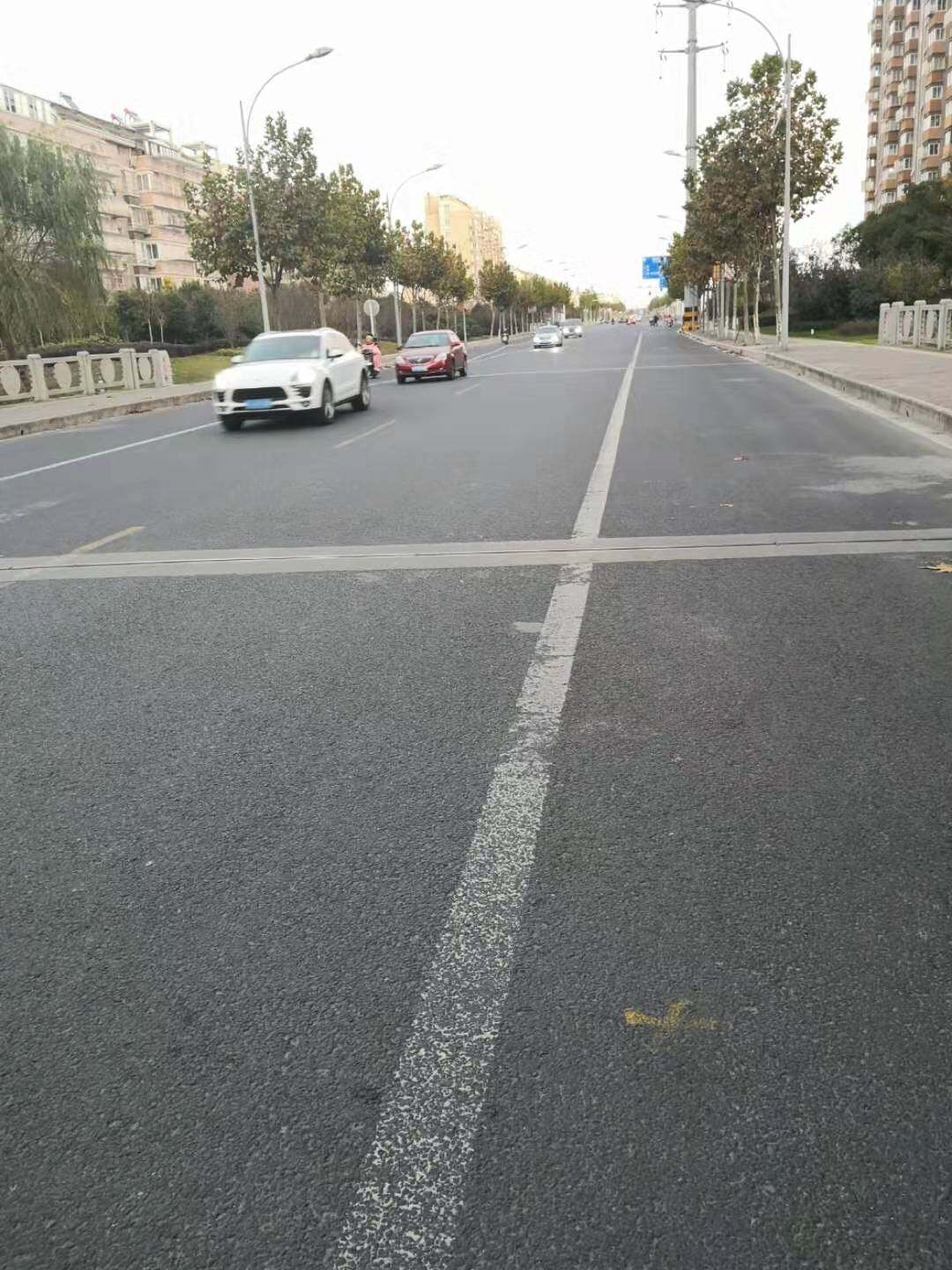

今日罗家窑。

今日罗家窑。

斗转星移,转眼又过去了10年。2016年国庆节我回到了老家。这时候罗家窑村已经不存在了。罗家窑村的男女老少早在2012年都已经乔迁了新居,搬到了村子往北不到一里地的新楼房里。那是一个能容纳3万人的超大小区。小区里有自己的幼儿园,公园,菜市场,步行街。

天空碧蓝如洗,我和弟弟在原罗家窑南边的运盐河畔找寻罗家窑曾经的记忆。人字形路已经合二为一,变成了一条宽约15米的大马路。用两条“细腿”在罗家窑村站立了不知道多少个春秋的“老农夫”,终于站直了腰杆。